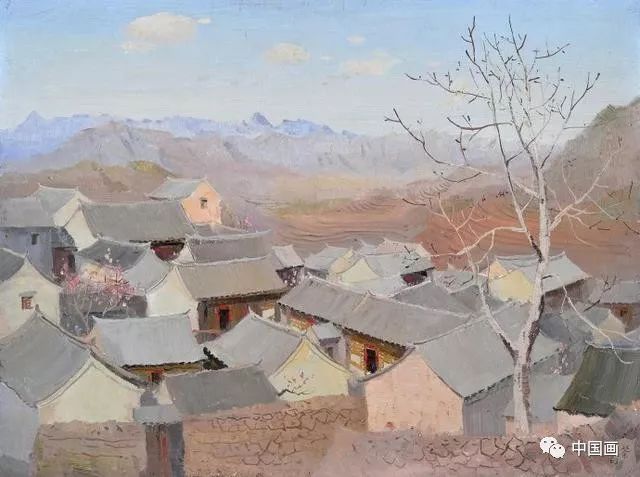

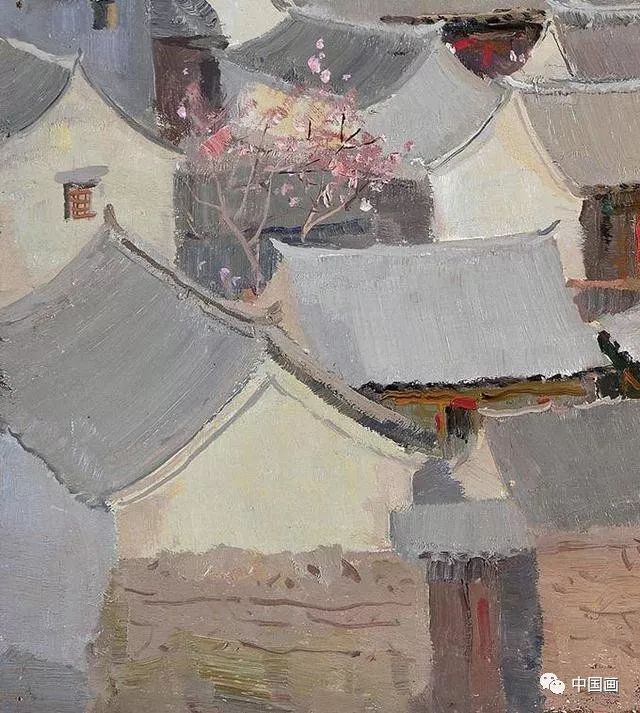

吴冠中 京郊山村

作品介绍

1962年,吴冠中在《美术》杂志上发表《谈风景画》一文,系统阐述了风景画作为一种独立创作题材的重要意义,以及“对景写生”“借景写情”等艺术观念的实践。文章发表的第二年,吴冠中于北京郊外写生创作了《京郊山村》,该画是吴冠中风景画观念极为成功的实践。随后近七年里没有拿起画笔,因此六十年代的作品屈指可数,甚为珍贵,这件《京郊山村》分别在1987年、1988年作为六十年代代表作在吴冠中个人画展中展出,并随吴冠中在1993年远赴巴黎展出,还作为得意之作入选《吴冠中自选集》,可见吴冠中十分珍视。

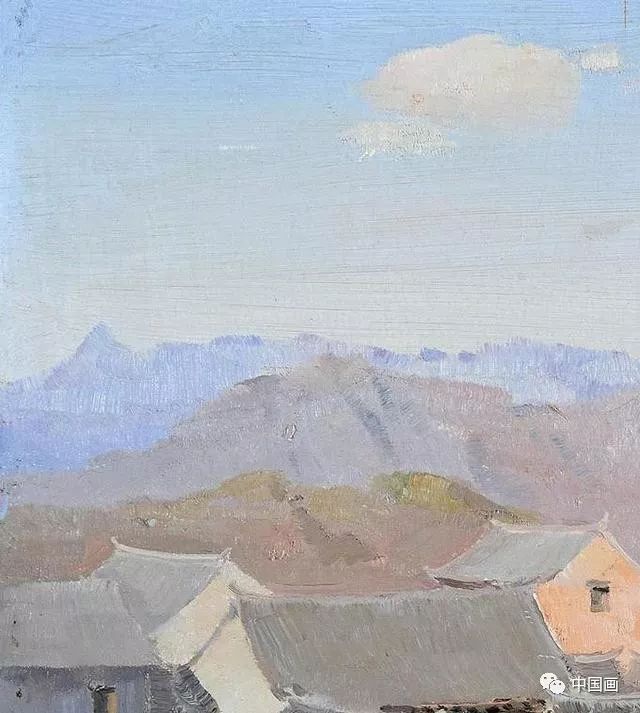

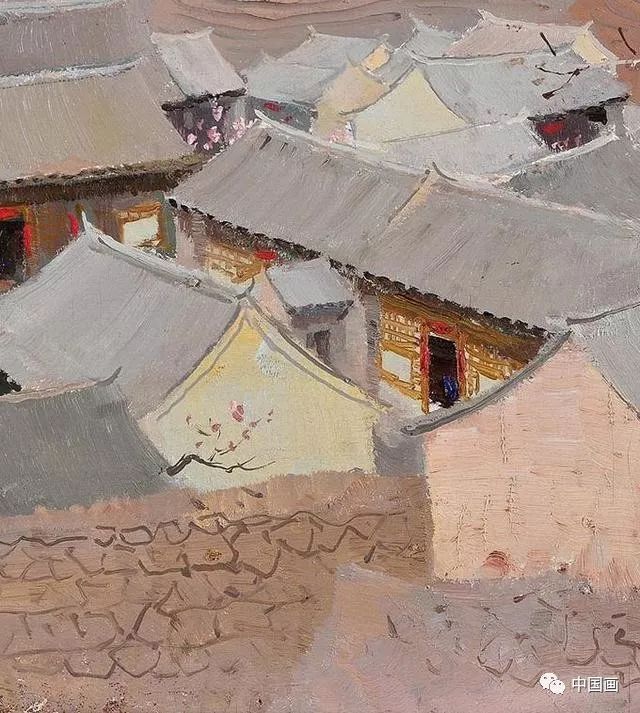

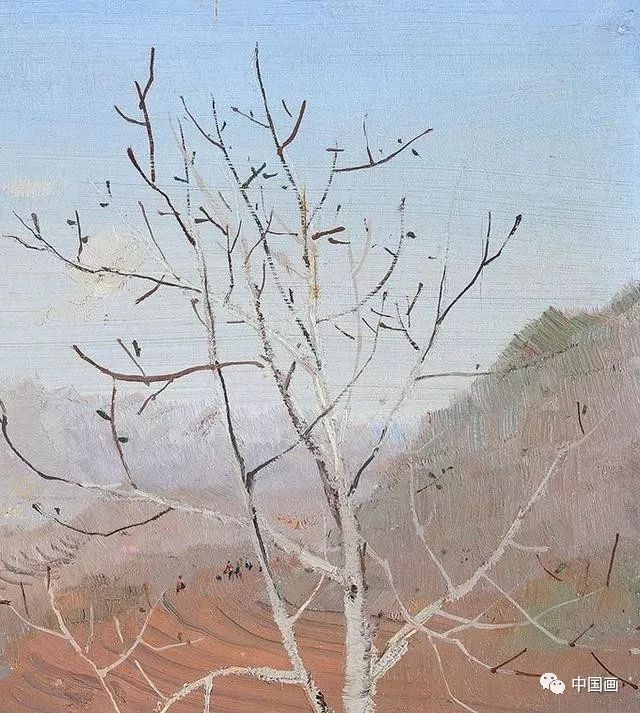

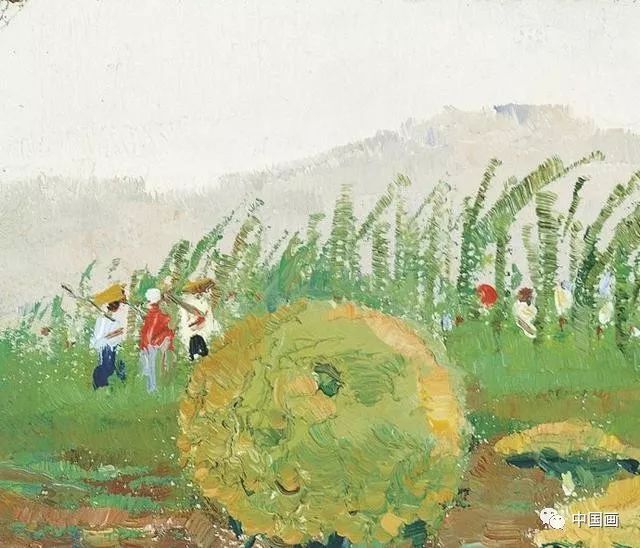

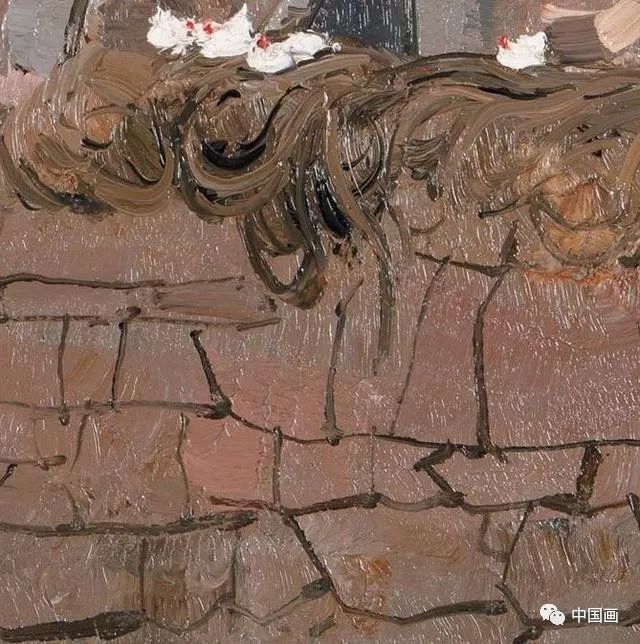

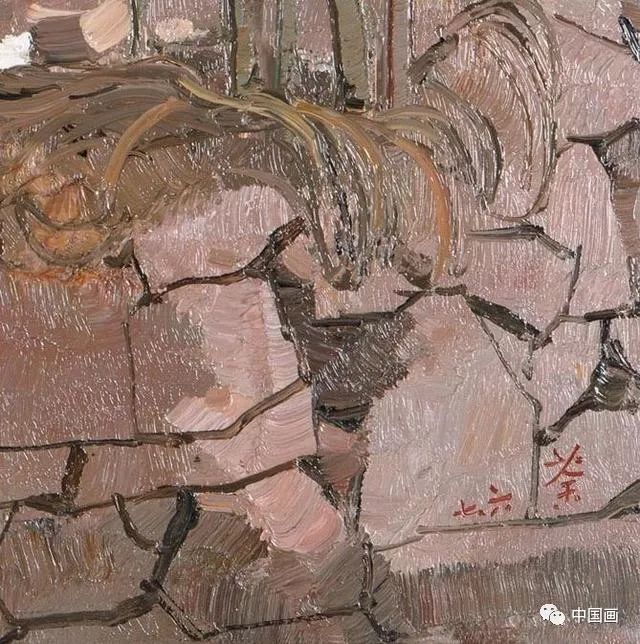

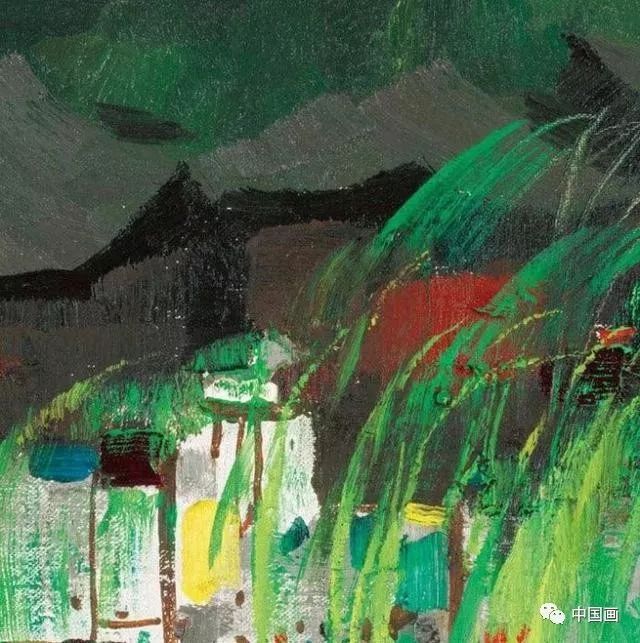

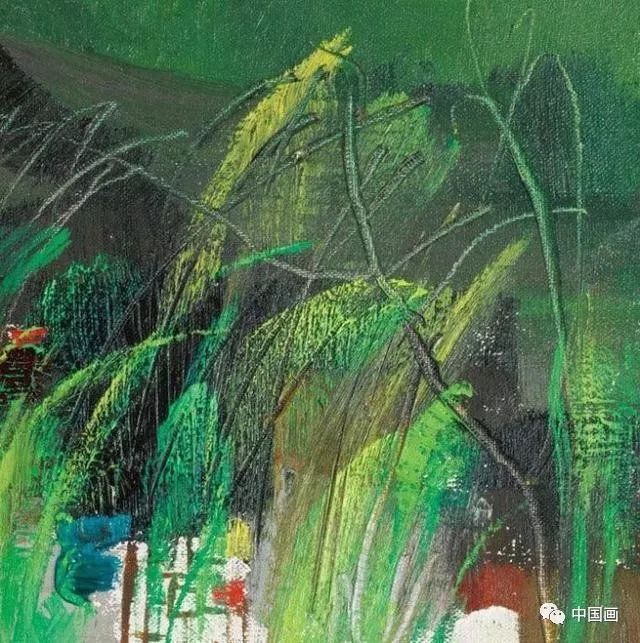

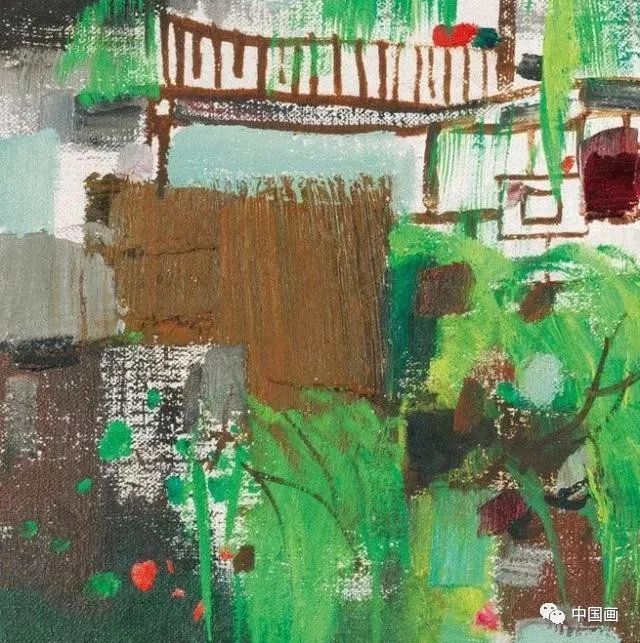

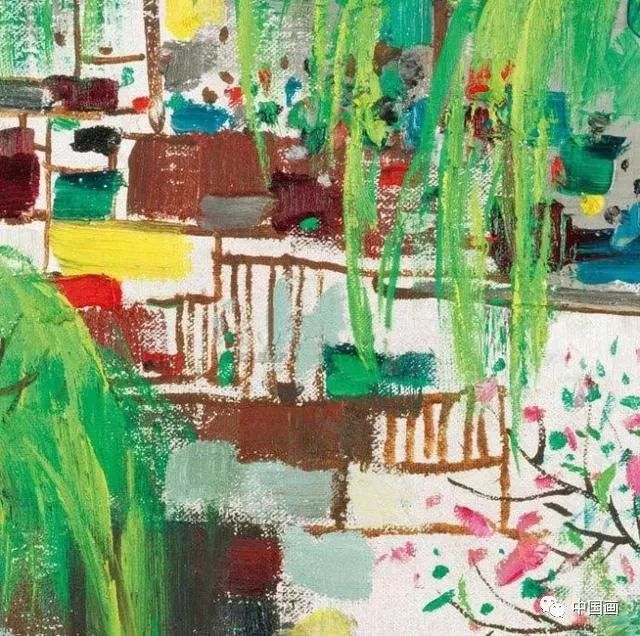

作品细节

吴冠中 京郊山村 局部

吴冠中 京郊山村 局部

吴冠中 京郊山村 局部

吴冠中 京郊山村 局部

吴冠中 京郊山村 局部

吴冠中 京郊山村 局部

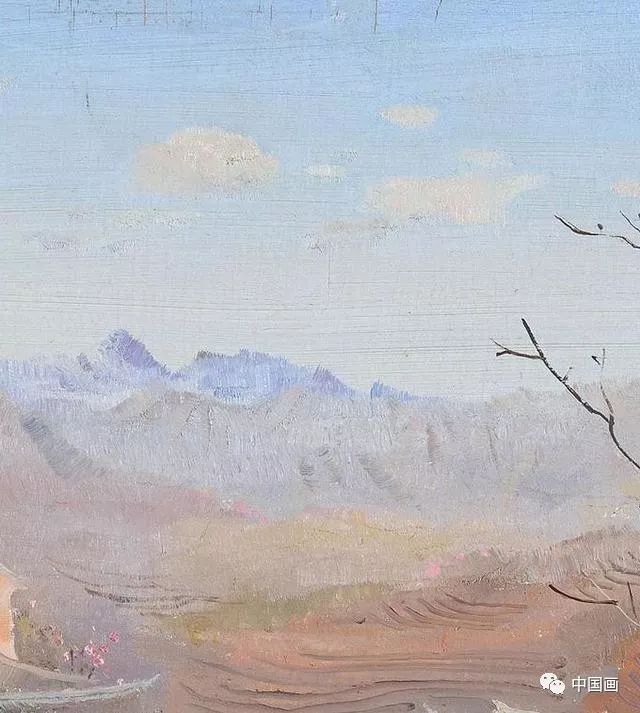

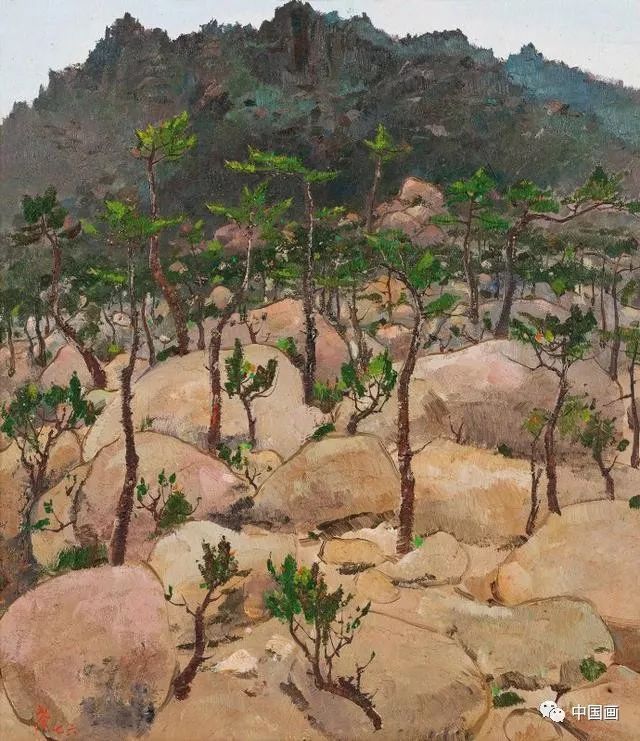

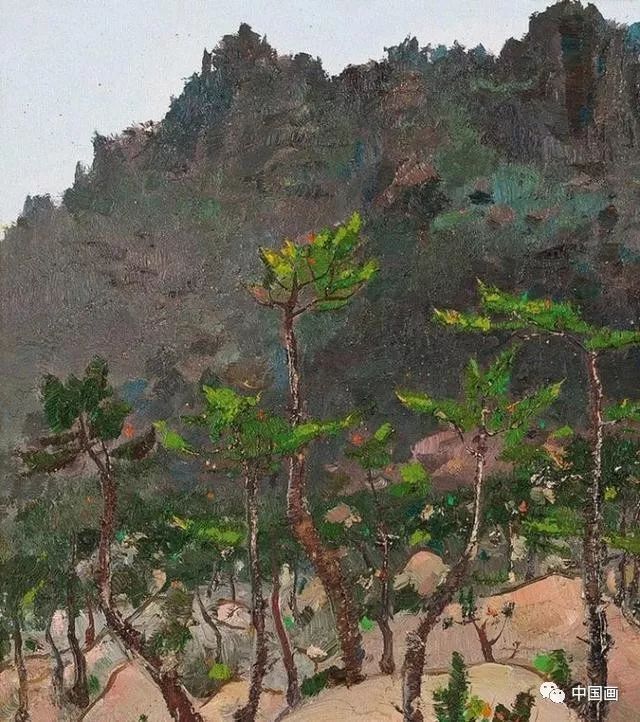

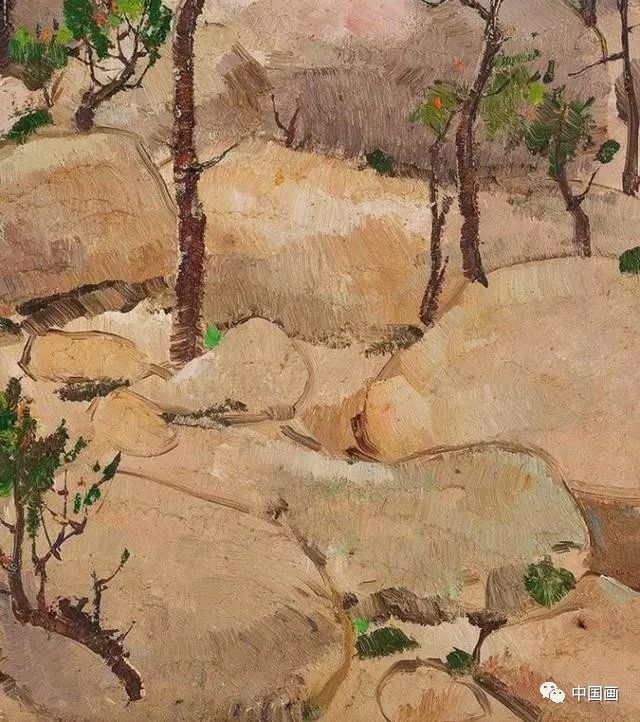

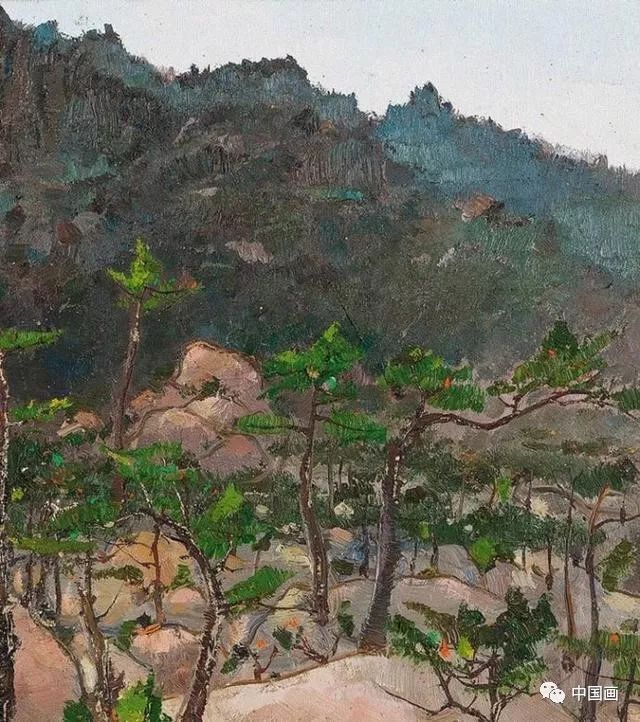

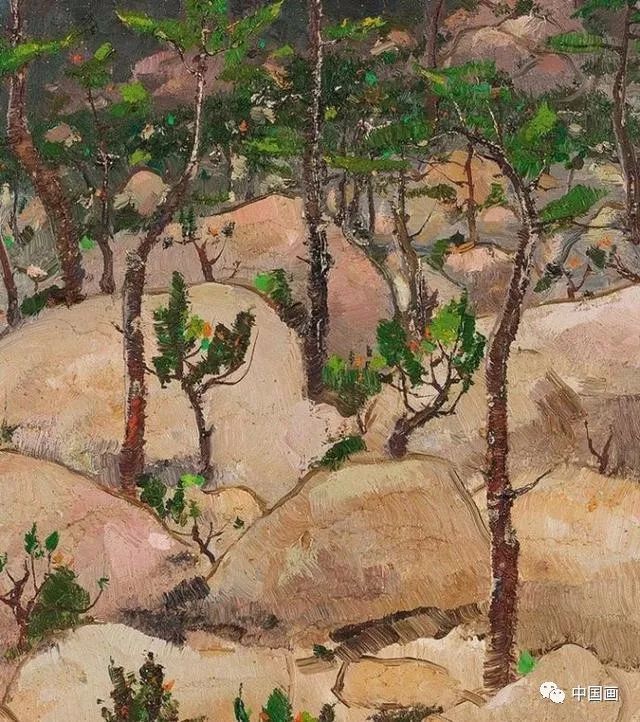

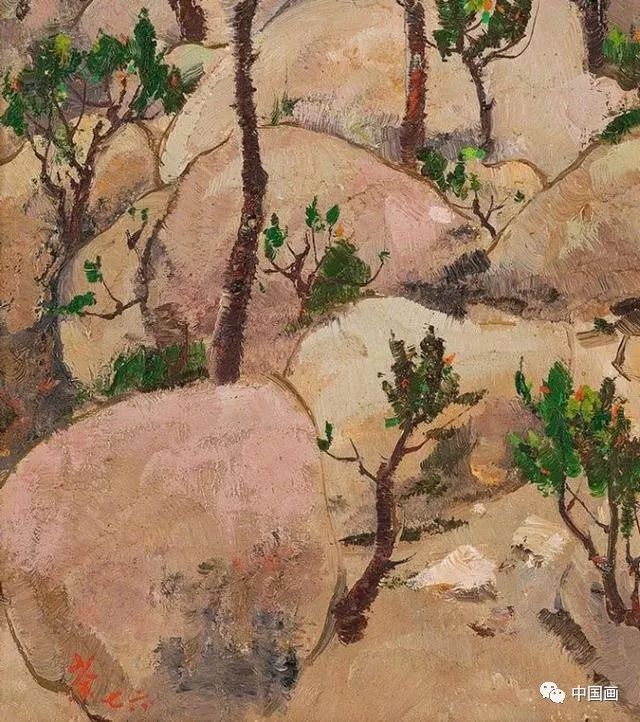

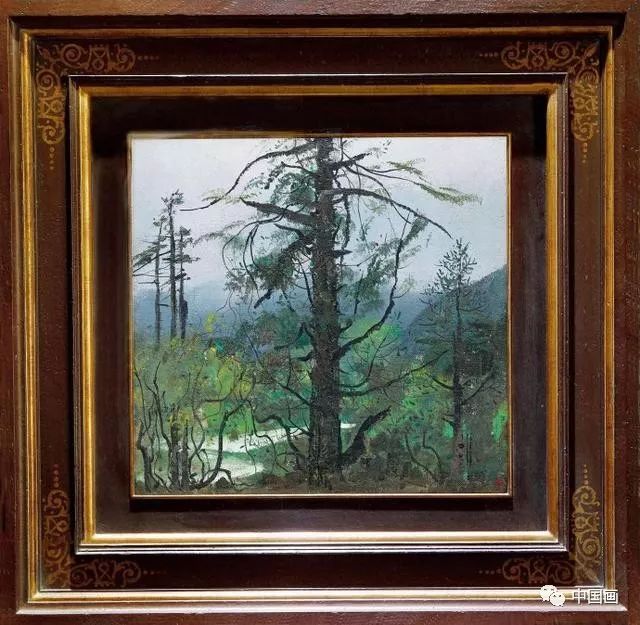

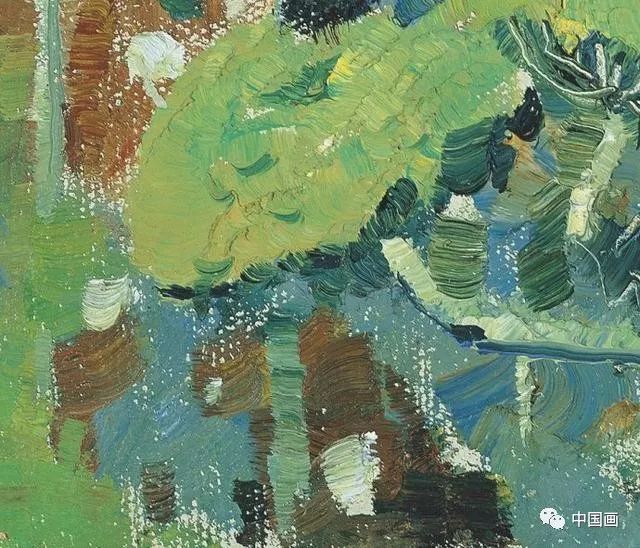

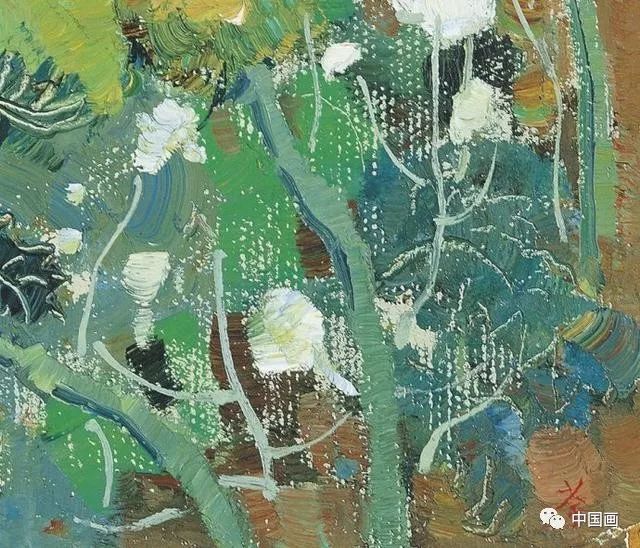

吴冠中 崂山松石

作品介绍

这件《崂山松石》收录于《吴冠中全集》画册之中,由藏家深藏多年,首次亮相于二级市场之中。1975年夏,铁道部青岛四方机车车辆厂接受了为坦一赞铁路制造列车车厢的任务。其中有两节总统车厢需要布置两幅风景油画:一幅是坦桑尼亚的乞力马扎罗雪山、一幅是赞比亚的维多利亚大瀑布。该厂设计科的美工朱仁普是中央工艺美院1964年毕业生,他把吴冠中请到厂里来绘制这两幅画。北京翰海藏品征集:一五五零五五一八二四九、舒先生。

画画之余,吴冠中带着该厂四五名美术爱好者一同到崂山写生。某次入崂山后,一行人坐车经北线至北九水,然后徒步翻山走南线回驻地,以图对崂山有个总体印象,对选择写生景点也很有益处。然经过潮音瀑后众人便迷失了道路,只能认准方向向前进。在“走投无路”之中,吴冠中一行翻过了第一座、第二座、第三座山……带的水喝完了,体能也基本耗尽了,更糟糕的是:天黑了!众人只能在乱石和荆棘间摸索、爬行。当一行人无力地爬上最后一座山峰时,惊喜地听到山下传来广播声,那是非常熟悉的《东方红》的曲子。经过与崂山10个小时的“搏斗”后,吴冠中终于脱出“险境”,再度见到人烟。这一经历,带给吴冠中的触动和记忆是真实且深刻的,十余年挥之不忘,心悚长久且真切。吴冠中将此段经历编入画内,将往事前尘重新展现在画布之上。

吴冠中曾回忆道:“没有碰见崂山道士,山上山下石头多,也许道士已变成石头。石头大而黑,像伏着的牛群,也许是狮、是象,请毕加索或亨利摩尔来看看吧,到底是属于哪家的抽象。我为此作了几幅油画,都失败了。因刻画了石头坚硬之质,色彩必然偏浓重或灰暗,则劲松之骨干便难于突出,画境全失。”而这件作于1976年作的《崂山松石》解决了这一问题,我们可以看到他夸大了石块的体积,简化了松树的体积而将之拉长,这样的处理更抽象意味,也更能表现“崂山松石”那咬定青山不放松,植根于巨石中的顽强坚韧气质。

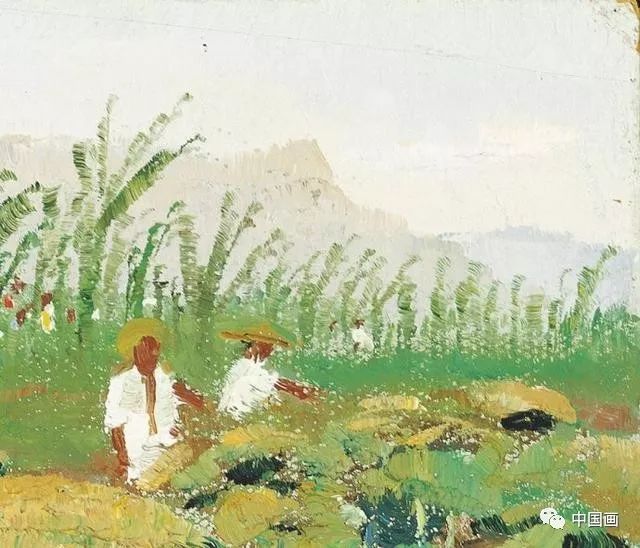

作品细节

吴冠中 崂山松石 局部

吴冠中 崂山松石 局部

吴冠中 崂山松石 局部

吴冠中 崂山松石 局部

吴冠中 崂山松石 局部

画家简介

吴冠中(1919-2010),当代画家,美术教育家。1919年出生于江苏省宜兴县。1942年毕业于国立艺术专科学校,1946年考取教育部公费留学,1947年到巴黎国立高级美术学校,随苏沸尔学校学习西洋美术史。吴冠中1950年秋返国。先后任教于中央美术学院、清华大学建筑系、北京艺术学院、中央工艺美术学院。曾任清华大学美术学院教授、中国美术家协会顾问,全国政协委员等职。曾出版过《吴冠中素描、色彩画选》、《吴冠中中国画选一辑》、《东寻西找集》、《吴冠中散文选》等。

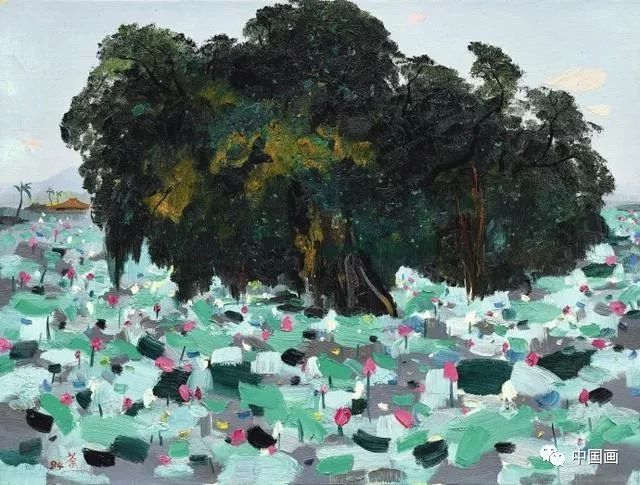

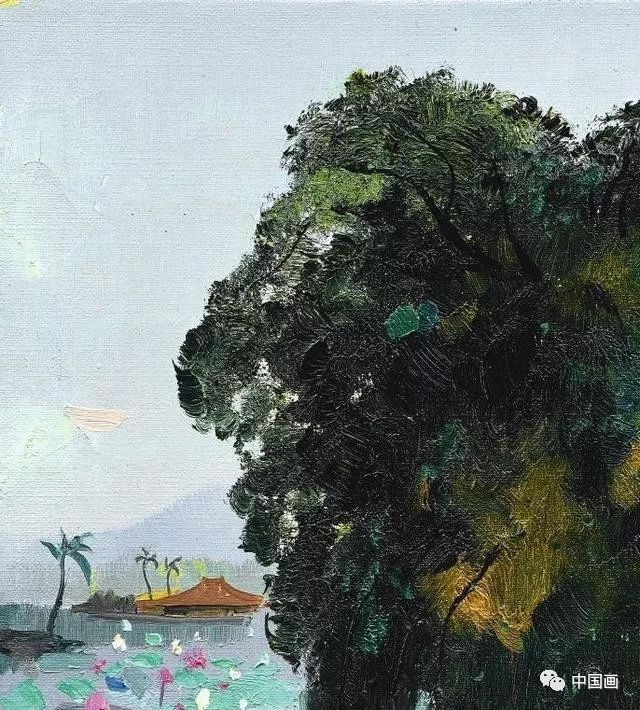

吴冠中 榕树与莲花

作品介绍

南洋炼彩,系列之珍

吴冠中的采风行迹,至八、九年代开始走向全球,当中几次长途旅行,包括法国、美国、英国、北欧等,都留下了主题鲜明的作品,组成可一不可再的系列。1994年9月,吴冠中前往印度尼西亚访问和写生,创作出数量珍稀的油画,按艺术家主要出版物统计,合共不过十余幅,公开市场释出者更少,足见廿多年来藏家之珍爱,《榕树与莲花》即是难得一见的大尺幅作品,见证艺术家此段宝贵经历。

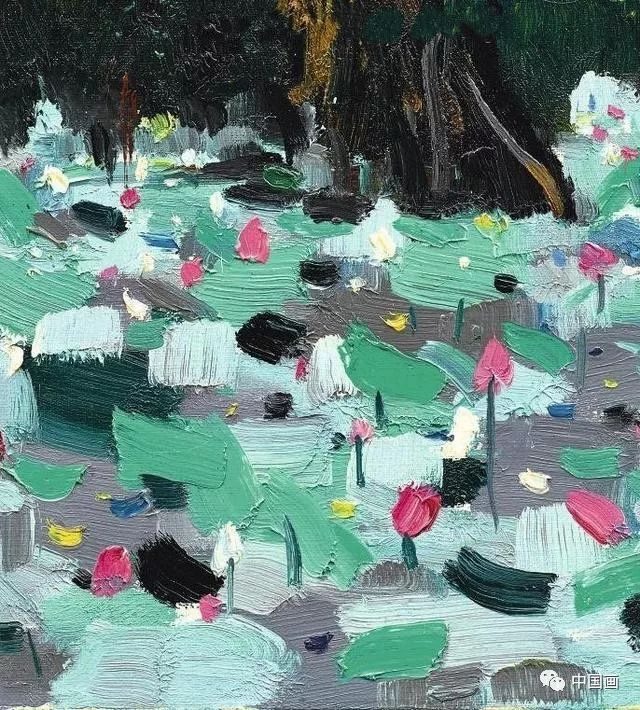

此时,吴冠中已名满画坛,透过早年大江南北的写生经验,形成强烈的个人风格;九年代,中国大陆不断开放,吴冠中顺应时代大潮,频密的展开对外交流,透过吸收异国文化,继续推动自己的艺术发展。印度尼西亚位处赤道在线,终年阳光、雨水充沛,这种热带气候,形成色彩浓郁的自然风光,与中华大地的素美淡雅截然不同。在这片炙热的国度,艺术家正好发挥油彩的优势,倾泻奔放的情感于画面之上。《榕树与莲花》呈现绿意盎然的一片荷塘景色,田田的荷叶、丰满的荷苞从近至远遍植水面,欣欣向荣的仰面朝天,似乎正在尽情地吸收阳光;正中矗立一株巨大榕树,其枝干盘虬,踽踽欲动、纠结扩张,形成华盖般的浓荫,几乎覆盖整个荷塘;极目尽头,则能发现富于印度尼西亚特色的建筑物与椰树,不仅点明地域,亦成画面亮点,令所占篇幅不多的远景,在本作仍然产生重要作用。

吴冠中不止是长于创作,亦是艺术理论家。自七年代起,他提出「油画民族化」、「国画现代化」的大旗,此后大胆发表「笔墨等于零」、「风筝不断线」等观点,激起中国艺术界阵阵思潮;九〇年代,艺术家更开始循古代艺术史着手,为中国现代艺术追本溯源,厘清脉络。1995年,吴冠中出版《我读石涛画语录》,透过明末清初画僧石涛的画论,阐明中国于三百年前已播下现代主义的种子,石涛提出「一画之法」,强调抒发个性,进一步鼓舞吴冠中打破陈规、革新自我。与七、八〇年代的作品相比,《榕树与莲花》明显出现抽象倾向,艺术家对于「形」的破解更为彻底,若说画中榕树仍然秉承其七〇年代对于物象「造型美」的重视,那么他在画中以点、线、面象征荷塘,则迥然指向「抽象美」的宏旨,直指内在的JINGSHEN韵律与个人情感,打开通往九〇至千禧年代风格之门,若与上海美术馆(今中华艺术宫)典藏之吴冠中抽象力作《都市之恋》对比,更可见本作承先启后的关键地位。

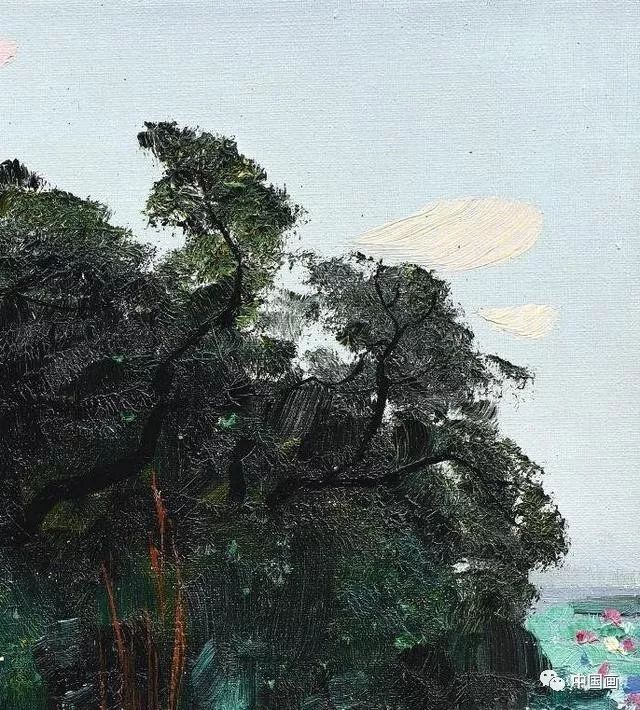

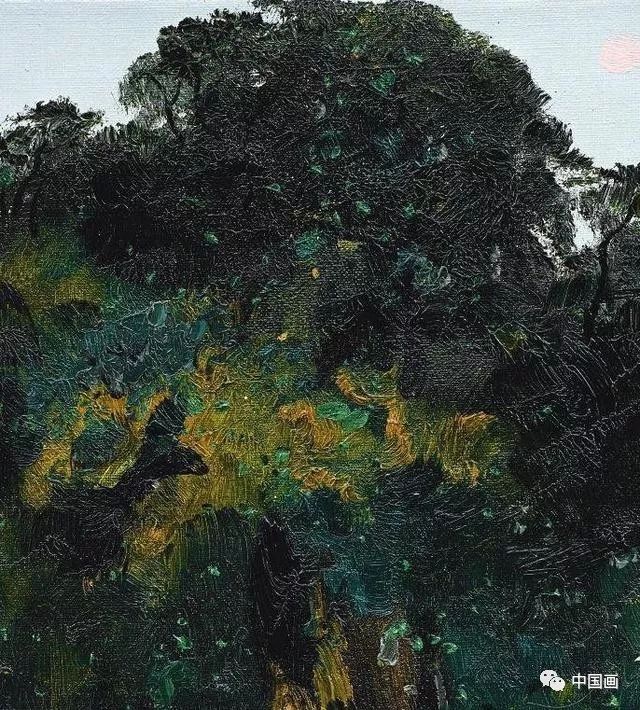

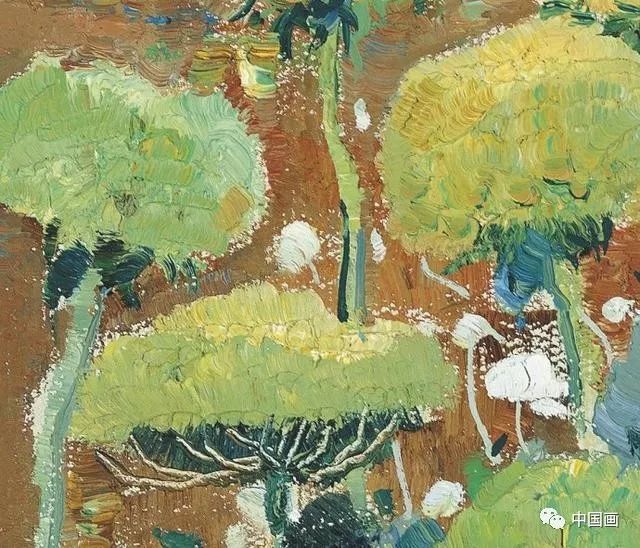

作品细节

吴冠中 榕树与莲花 局部

吴冠中 榕树与莲花 局部

吴冠中 榕树与莲花 局部

吴冠中 榕树与莲花 局部

吴冠中 榕树与莲花 局部

吴冠中 榕树与莲花 局部

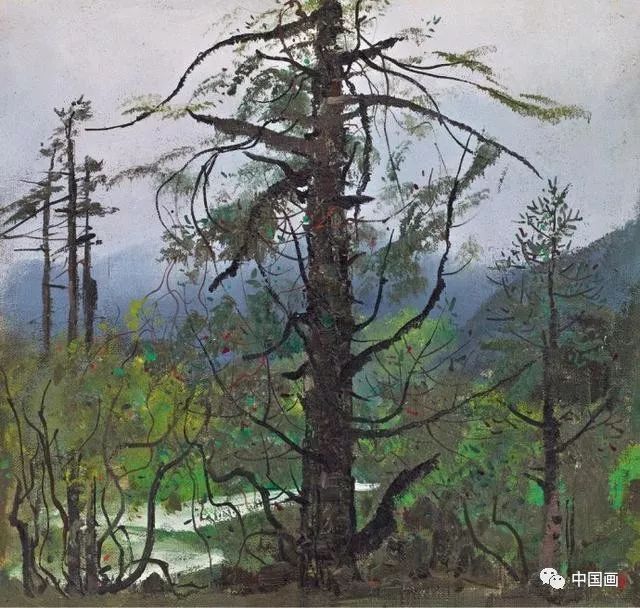

吴冠中 雨后流泉

作品介绍

1978年吴冠中终于来到梦寐以求的玉龙雪山,“离了版纳,我经大理、丽江,从危险的林场道上搭乘运木材的卡车直奔玉龙山。……玉龙山一直藏在云雾里,不露面。……小雨、中雨、阴天、风夹微雨,我就在这阴沉沉的天气中作油画。大地湿了就像衣裳湿了,色彩更浓重,树木更苍翠,白练更白。就这样连续一个多星期,我天天冒雨写生,画面和调色板上积了水珠,便用嘴吹去。美丽的玉龙山下,湿漉漉的玉龙山下,都被捕入了我的油画中,我珍爱这些诞生于雨天的作品。”《雨后流泉》即是诞生于雨天玉龙山下的吴冠中“珍爱”之作。

吴冠中一生游走于中西艺术,从1974年开始画水墨后,其影响也渗透到油画创作中。他在艺术随笔《画里阴晴》曾说,“我自学过水彩画和水墨画后,便特别喜欢画阴天和微雨天的景色”。应该说,表现阴雨天景色那水气淋淋的“湿”,水墨宣纸比油彩画布有着材料的先天优势,但油画又具备水墨画难以企及的丰富色调和多变绘法。《雨后流泉》即结合了两者之长,既有中国传统诗画中的韵味,如远处朦胧的山峦和云雾弥漫的天空,又有油画擅长的对不同体量质感的刻画,如用不同油彩厚薄和笔法描绘树干树枝和藤蔓树叶,缀以花雨纷披的色点,万物生机勃发之态,呼之欲出。

由于在回国以后不能认同主流意识形态对艺术的规条,吴冠中感到无所适从。“我看到有些被认为美化了工农兵的作品,却感到很丑”,“我实在不能接受别人的‘美’的程式”,于是,逼上梁山,他只能改行专画风景。

60年代是吴冠中油画风景的理论孕育期和创作的初步成熟期。他在1962年第2期《美术》杂志上发表《谈风景画》,初步总结了自己的风景画观。在他看来,直接对景写生是最为有效的方法,认为只有那样才能“感受较深,无论在捕捉色彩的敏感性和用笔效果等方面,都很可贵,回来制作往往不能再保留这些优点”,易失去“大自然那种千变万化、瞬间即逝的新鲜色彩感”。他不赞成那种“山中采矿”,然后回家“炼铁”的主张。

吴冠中 雨后流泉

他还指出“写生只是作画的方式之一,并不决定其作品是创作还是习作的问题。”他自己在写生中摸索出一套结合中西绘画优点的“写生创作法”,即先在风景中自由探看,形成一个印象后,在速写簿上形成简单构图,然后对景写生,并在过程中不断调整画架位置,变换视点,从而撷取景物片段综合成一幅带有创作色彩的作品。这样既避免了印象派画家式的死抱一角的局限,也避免了传统山水离开实景、陈陈相因的套路化弊病。

此作虽名“流泉”,树木却是画中主角。吴冠中早在50年代清华建筑系教书时就有感于:“风景画中如树不精彩,等于人物构图中的人物蹩脚”,因此“便在树上钻研”,将其作为“人”来描绘,传达其“喜怒哀乐的生态”。画中央的云杉巨干顶天立地,苍翠昂扬,枝条激越地伸展,像热烈的舞蹈,像酣畅舒展的沐浴,充满了活力。树干的肌理尤其丰富,一如吴冠中自述“从古希腊的陶罐到马蒂斯的油画,都在浓厚的底色上用工具刮出流畅的线条,这予我启发。我在浓厚的油画底色上用调色刀刮出底色的线,在很粗的线状素底上再镶以色彩,这色便不至和底色混成糊涂一团。”而白色流泉的蜿蜒曲线和花雨纷披的色点,是打破绿意的形式因素,也是我们熟知的吴氏语汇,给写实的风格加入了构成的意趣。远处朦胧的山峦,即躲在云雾后的玉龙雪山,为画面增添了诗意的气氛。这幅作品反映了70年代吴冠中风景油画成熟阶段的典型面貌。

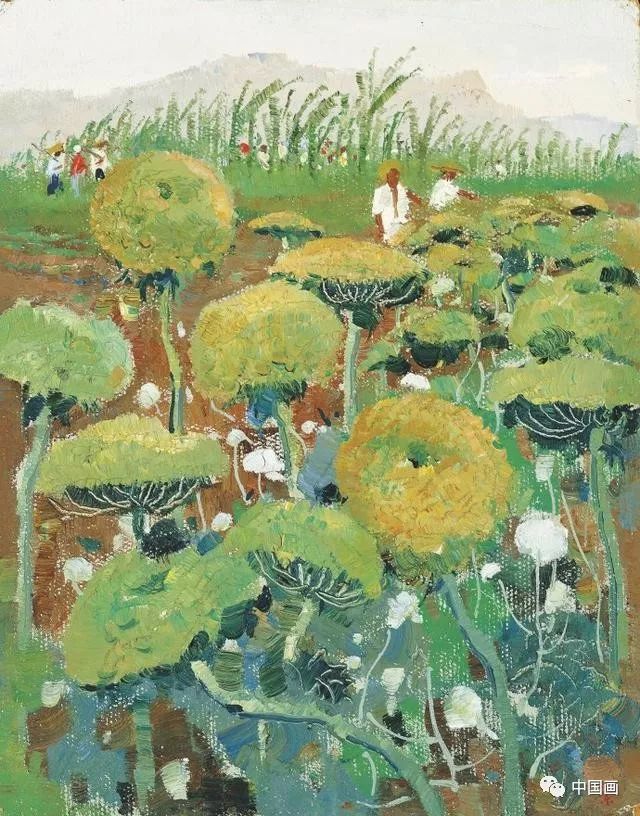

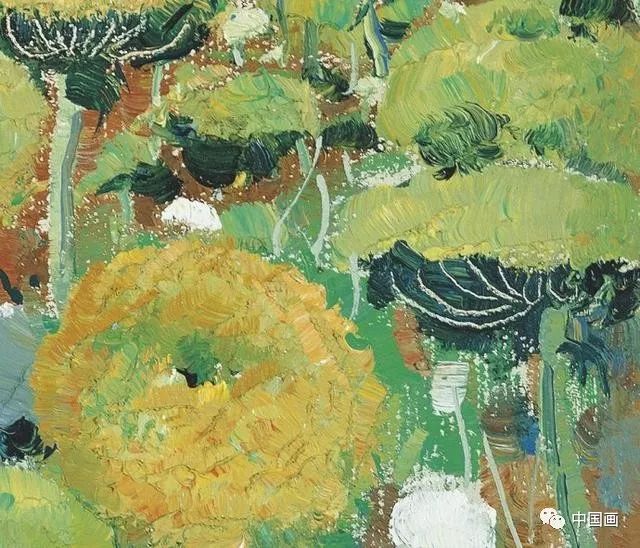

吴冠中 芜菁花

吴冠中 芜菁花

第二次世界大战结束后,吴冠中在政府奖学金的帮助下,通过严格的筛选,被选中前往巴黎,在国立艺术学院(Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts)教授让·苏维比(Jean Souverbie)教授的指导下学习现代西方绘画。当他的三年逗留的资金用完时,吴决定在他的教授的支持下返回中国。他满怀热情地回到自己的文化中,决心找到“艺术的源泉”,找到一条新的道路,把中国的民族特色和现代主义结合起来,通过这条道路,他可以把他在欧洲学到的东西贡献给他的祖国。1950年,吴在北京中央美术学院担任讲师。

吴冠中 芜菁花 局部

吴冠中 芜菁花 局部

吴对绘画有着强烈的信仰。在风景画中,他强调了户外写生的重要性,然后在这些草图的基础上,对眼前的场景进行反思和分析,直到艺术家能够提炼出自己的精华,产生自己的新创作。文化大革命爆发后,吴冠中于1970年被派往河北石家庄从事农活,直到1972年知识分子镇压开始缓和时才回来。但是除了他作为劳工的职责之外,吴被允许每周有一天作画,尽管他所处的环境材料极度短缺,他还是成功地创作了一系列新风格的作品,其中包括:萝卜花(第1012号地段)甜瓜藤,和大果。吴在萝卜花像他70年代初的其他作品一样,倾向于现实主义,客观地描绘自然场景的特征。但是即使在这里,在一部风格和主题都显得保守的作品中,吴在描绘场景的表面特征的同时,也没有放弃通过形式主义对美的探索。在被派往河北农村的最初几天,与他熟悉的南方风景相比,华北广阔的平原一定显得单调乏味,但随着时间的推移,他对其原始的自然景观的壮丽宽度有了一种欣赏,其中包括《芜菁花》《甜瓜藤》和《大西瓜》,吴寻求点、线、面的纯粹表达,用这些来装饰和修饰。

吴冠中 芜菁花

吴冠中 芜菁花 局部

《芜菁花》在前景中,有些扩展,使它们在整个构图中隐现出很大的隐蔽性。《芜菁花》的线条以密织的图案上升和扭曲,使作品有一个基本的结构,并在他们的顶端加冕圆黄绿色的花朵。吴以浓密、干净的笔触,用他的调色板刀尖刮出颜料中的线条,用鲜亮的深绿色画出花朵底部的萼片,形成了斑纹的辐射图案。最后,吴先生用一支白色颜料的干笔,在花朵中间用细腻的线条和球形的形状来修饰场景,并在远背景中添加了一些人物,这些人有时被简化为略多于红色或白色的颜色点,这些颜色代表着他们的服装。结果是一片热闹的乡村景象。在中国北方吴冠中时期的乡村风景画中,我们看到了他早期作品的轻松风采,加上了传统手工艺品的图腾方面,加上了乡土与典雅的完美结合。从这些元素中,吴还获得了梵高在处理向日葵时所获得的那种坚实、不受影响、自成一体的生命力。吴在“萝卜花”中的正式探索,从20世纪80年代开始,似乎已经朝着更抽象、更理想化的方向发展。他在“萝卜花”中对“萝卜花”的正式探索,是从简单的具象描写和抒情的概念性表达两个层面展开的。

吴冠中 芜菁花局部

在“吴冠中文集”(第一卷.1)他在1998年发表的文章中坚持说:“一旦掌握了技术,技术就必须屈服于思考。”这就解释了吴先生认为,面对艺术发展的瓶颈,首先要进行分析,再通过实验寻求进一步的答案,才能形成新的创作词汇。艺术评论家水中天在评价吴冠中作品的审美价值时指出,吴对中国艺术的贡献不是“技巧”或“技巧”,而是对继承教理的反叛和“不断思考和分析的过程”。在由旧向新过渡的时代,吴冠中坚决坚持自己的“不扭曲的艺术人格”。

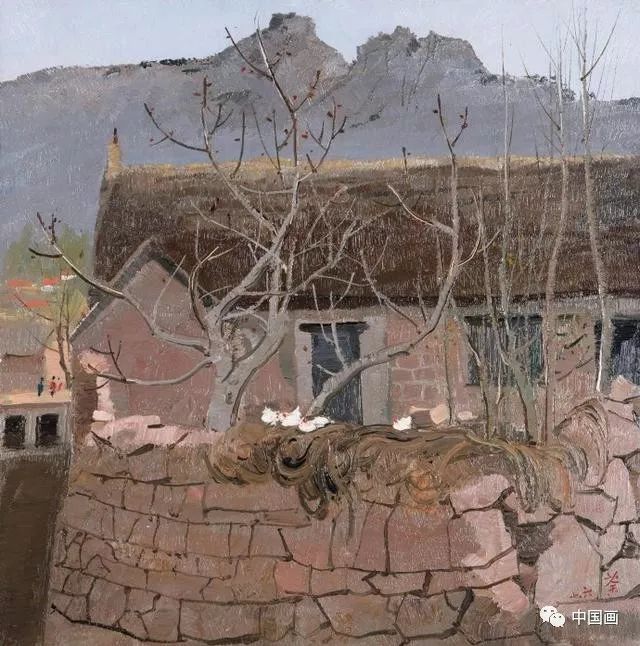

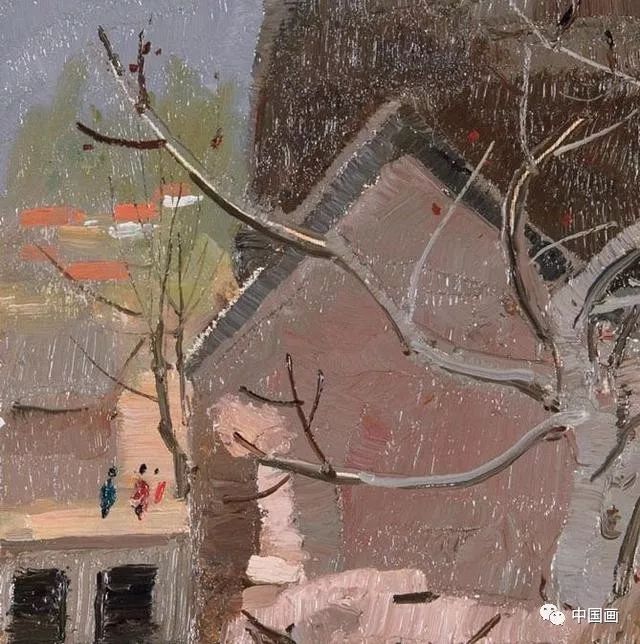

吴冠中 渔家院

作品介绍

吴冠中选择了取”西方形式规律”和”东方意境韵味”相融合的优化混血方案。“构成画面,其道多矣。点、线、块、画都是造型手段,黑、白、五彩,渲染无穷气氛。为求表达视觉美感及独特情思,作者可用任何手段,不择手段,即择一切手段。”为此,他举起形式美、意境美的大旗,向”主题先行”、”内容决定”的简单决定论宣战,并身体力行,进行油彩和水墨、土气和洋气、南柔和北刚、传统和现代等”对立因素”的优化杂交与良性互补实验,他以水墨或彩色的点、线、面的粗细、长短、枯湿、浓淡、疏密、聚散来构成画面,类似于西方抽象表现画派,笔势潇洒流利,富于钢笔线条的韵味;有些粗阔的笔道,则是用扁笔刷出来的,但所有这一切又能取从于画面形式构成的需要而加以铺陈,并在占线构成中,竭力将块面、容量、深度等效果一一移植进去,通过线条的连绵缠绕,点的起伏跳跃,来组织生动的节奏韵律感,以空灵飘逸为主调。《渔家院》纵的石纹、树干、门窗;曲的山峰、树枝、缆索、房顶被分割成多种几何行,画中大块黑面和灰面均由许多小块所构成,而墨黑的门窗和围墙上的纯白卧鸡恰是画面的视觉中心。(摘自俞岚《试析吴冠中中西融合绘画道路》)

作品细节

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

吴冠中 渔家院 局部

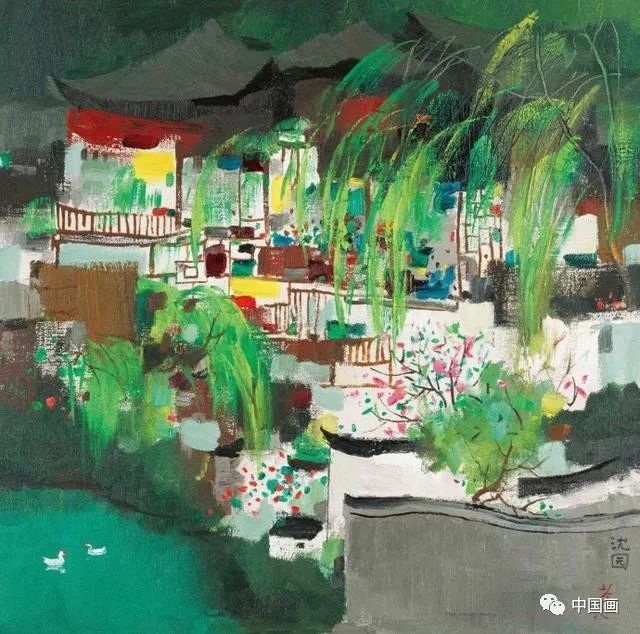

吴冠中 梦沈园

作品介绍

观《梦沈园》,画中有诗

沈园位于浙江绍兴,原为南宋著名园林,园主系宋代越中大户沈氏,园林因此被称为“沈氏园”。据有关史料记载,当时园内池台极盛,占地在80亩以上。整座园林景点疏密有致,高低错落有序,树木扶疏成趣,颇具宋代园林特色,中国历代文人墨客常来此游览,赋诗作画。

沈园闻名的另一原因是与宋代大诗人陆游的一桩爱情故事有关。陆游最初娶表妹唐琬,两人结婚后十分恩爱,但因陆母不喜欢唐琬,认为陆游因儿女私情耽误前程,威逼二人各自另行嫁娶。在封建旧礼教的压迫下,他俩终于被迫离婚,后来唐碗改嫁,陆游也另娶妻子。公元1155年春天,陆游到沈园去游玩,偶然遇见了一直思念的唐琬,伤感之余便在沈园墙壁上题了著名的《钗头凤》词:

“红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄,一怀愁绪,几年离索。错,错,错!

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!”。

唐琬看到后非常感伤,也依律赋了一首《钗头凤》。这次邂逅不久唐琬便伤心忧郁而死。此后,陆游北上抗金,又转川蜀任职,几十年的风雨生涯,依然无法排遣诗人心中的眷恋。1199年,陆游已经七十五岁,他住到了沈园附近,“每入城,必登寺眺望,不能胜情”,想起旧事,写下两首绝句:

“城上斜阳画角哀,沈园非复旧池台。

伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来。”

“梦断香消四十年,沈园柳老不吹绵,

此身行作稽山土,犹吊遗踪一泫然。”

就在陆游去世的前一年,他还在写诗怀念:

“沈家园里花如锦,半是当年识放翁,

也信美人终作土,不堪幽梦太匆匆!”

这种深挚、长久而又悲伤的爱情,让人感动不已,绍兴的沈园缘于陆游与唐琬的恋情绝唱而百世流芳。沈园经历八百年的兴衰,至绍兴解放之时,仅存一隅。直至1985年,开始对沈园进行了修复, 1987、1994年两次扩建。园内新建了石碑坊、冷翠亭、六朝井亭、八咏楼、孤鹤轩、闲云亭、半壁亭等仿宋建筑,堆置了假山,栽植桃、梅、柳、竹,重修题词壁断垣,重镌陆游的《钗头凤》词,点明了造园主题,使故园展现了原貌。

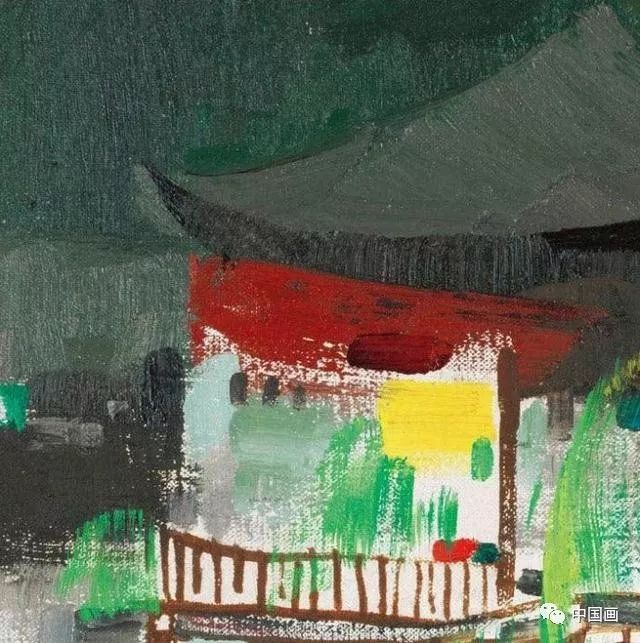

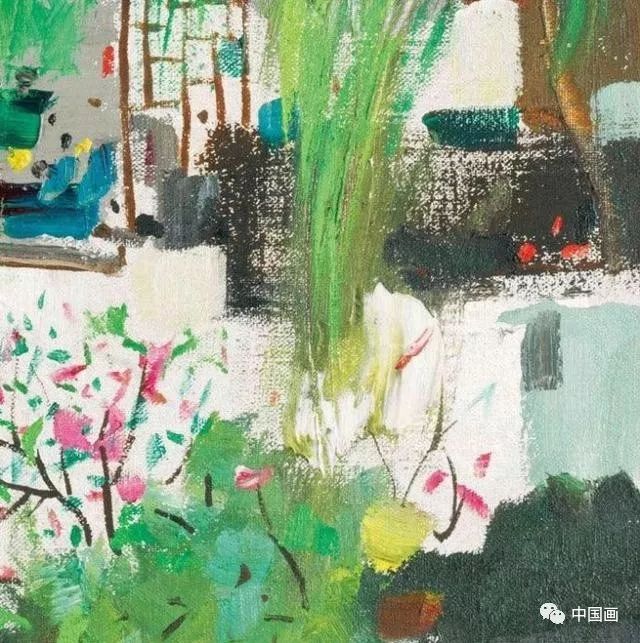

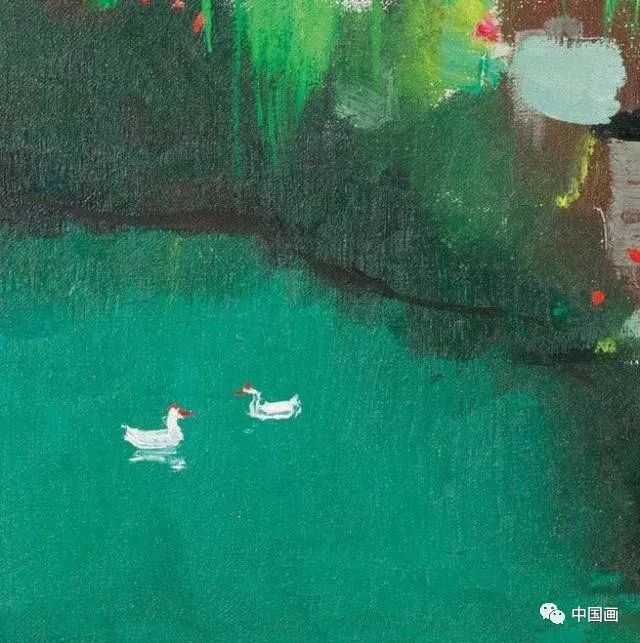

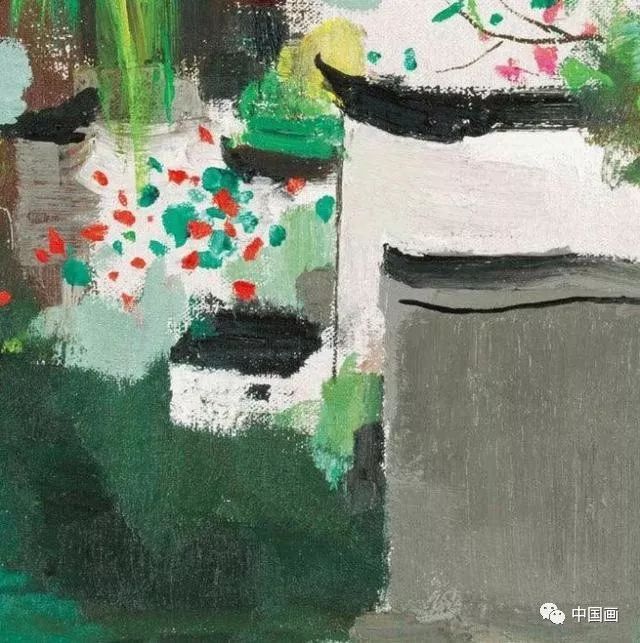

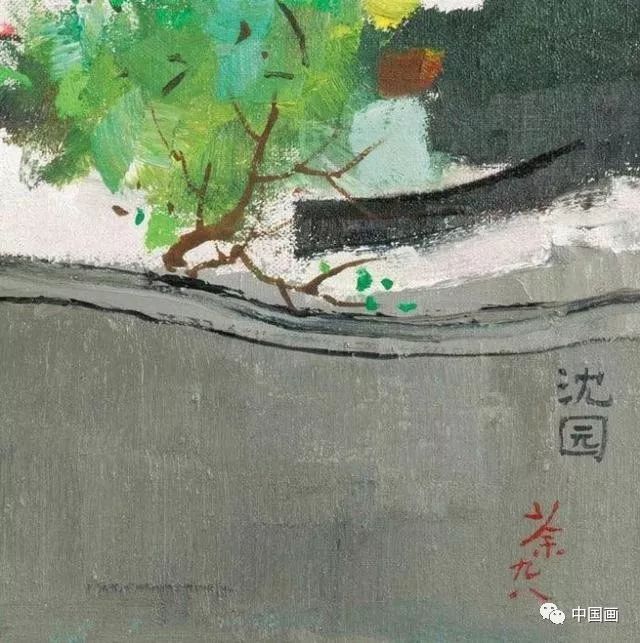

吴冠中 梦沈园 局部

油画《梦沈园》,是吴冠中先生八十年代游访沈园,那时的沈园还未修复,仅有一池一丘,杂草丛生,一片荒芜。之后沈园经过多次重修与扩建,但吴老再没有去过,并不知沈园的新貌。1998年,吴老根据陆游的这段凄美爱情故事与诗篇,凭想象创作了这幅他心目中的沈园景色。画面十分唯美,柳絮掩映下的酒楼映入眼帘,正应了陆游诗中“红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳”。酒楼下的水池中飘着一对白鹅,像是一对偶遇的恋人,出自陆游诗中“曾是惊鸿照影来”。整幅画面用色饱满干净,清新至极,房屋墙壁极有质感,柳树树干是在深色背景色上以笔杆划出,线条有的勾得露出了白底。天空被画成深绿色却显得更加协调。“沈家园里花如锦”,点缀在其间的桃花更增添了几分春色的妩媚。

吴老虽然再没有去过沈园,但是他画出了心目中最美的沈园,并借沈园表达了他对爱情的赞美!观吴老这幅《梦沈园》,如读一首首凄美的爱情诗篇,沈园的依依垂柳,清清池水和那一幕哀婉凄恻的爱情悲剧,穿越遥远的时空,如诗如画,出现在画家的梦中,也出现在观画人的梦中。

《梦沈园》

“红酥手,黄滕酒,满城春色宫墙柳……”陆游和唐琬的哀怨似乎永难泯灭。我到绍兴画了鲁迅笔底的百草园、乌篷船,便寻找沈园遗址。那是荒芜了的故园,几间老屋显然不可能是宋代遗物,老树、竹林谅也不过数十年的经历,另一土丘、一池塘,杂草丛生,都已保存不了诗人的恋情,人去楼废了。

香港、杭州都重建了宋城,我都没有去看过,谅来无非根据《清明上河图》或《东京梦华录》等资料,制作旅游景点,我不想去看,实由于珍惜原始真实作品予我的感受,不愿让别人的曲解来干扰。据说沈园也恢复了旧观,这陆游时代的松鹤楼或五芳斋,也许今天生意正兴隆,人们都想去尝一尝红酥手与黄藤酒吧。我再没有去过沈园,更不知新沈园的风貌,但我绘出了自己心目中满园春色宫墙柳的沈园,那遥远年代的融通俗与庸俗于一体的酒楼饭庄。荒园中的池塘未必是当年沈园的余韵,但这水乡名园是绝不会没有水池的,池中孤寂的两只鹅鸭,他们曾是偶然相遇的一对恋人吗?

——吴冠中《画外文思》

作品细节

吴冠中 梦沈园 局部

吴冠中 梦沈园 局部

吴冠中 梦沈园 局部

吴冠中 梦沈园 局部

吴冠中 梦沈园 局部

吴冠中 梦沈园 局部

吴冠中 梦沈园 局部

吴冠中 梦沈园 局部

(来源阴山工作室)