今天,在吴冠中回国五十多年之后,我们通过展览检视他一生的艺术历程,不禁肃然起敬。吴冠中以艺术殉道者的热情,义无反顾地投入到20世纪中国现代艺术发展的洪流中,其间如长河九曲,多少激流险阻,艰难困苦,但都无法改变一位像鲁迅那样,有着铁的意志的倔强老人。他与林风眠、赵无极、朱德群、熊秉明等一批杰出的华人艺术家,确立了20世纪中国现代艺术发展的东方之路。而吴冠中所走的这条在东西方艺术之间沉潜往复的道路,更为艰难,因为他所处的环境与历史,充满了中国现代化进程中的复杂与尖锐。处在20世纪中华民族向西方学习的主流中,民族主义的声音又是如此强烈,吴冠中以一位先行者的勇气,奋力学习而不崇洋媚外,尊重历史而不陶醉泥古,努力汲取西方艺术的真谛,但在作品中呈现的却是中国人的方刚血气。熊秉明在讨论自己创作鲁迅纪念像的构想时,讲到鲁迅的文章中经常有“铁”的意象,以铁来比喻他所赞美的人物:“铁给人的感觉是刚硬的、朴质的、冷静的、锋锐的、不可侵犯的、具有战斗性的”。我想,这段话用来描述吴冠中的气质与性格,也是十分贴切的。需要补充的,则是吴冠中与鲁迅一样,对亲人、朋友与学生,又充满火一样的热情与博大之爱。“怜子如何不丈夫”,在吴冠中的思想与艺术中既具有对科学理性的推崇,又充满了对自然、人类和生活的热爱。对吴冠中来说,在外人看来是如此艰苦卓绝的艺术旅程,正是他对人生的享受。他将一生的所感、所思、所悟,都凝聚在自己的画作中,他的作品焕发着人性与智慧的光辉,使我们这些后来者在他的作品中受到美的洗礼,能够换一种新的眼光去观看自然,享受生命给予我们的美好。

有关吴冠中不同历史时期的艺术创造的具体品评,已经有了许多重要的评论,在这里我仅就吴冠中近年来的创作做一些简要的鉴析。

《蚕桑之变》

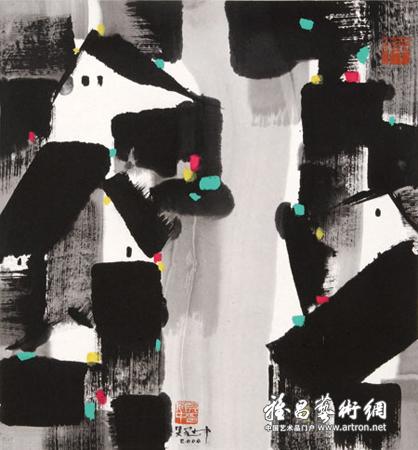

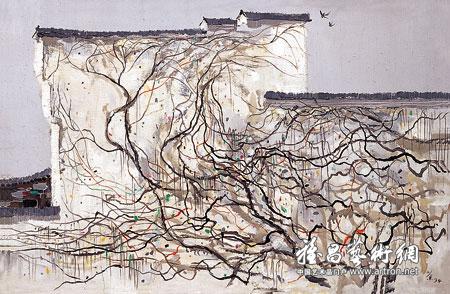

《江南居》

1998年以来吴冠中的创作,有几类值得注意的作品。一类以《沧桑之变》(1998)、《春如线》(1999)为代表,在黑白灰的系统中加入色彩系统,以点线披离的网状交织为主,每个系统自身丰富,又互相协调穿插,最终统一在优雅的白色基底上。而在水墨系统与色彩系统中,又各自以点、线、面形成三重奏,色有冷暖,点有浓淡,线有疾徐,欢快的点线表达了自由的心灵,具有音乐一样的洗练与和谐,使我们如沐江南春晓,日朗风清。

另一类以《江南居》(2000)、《大宅》(2001)、《窗里窗外》(2001)为代表,大笔纵横,不拘小节,采用了强烈的大块面的黑白对比,富于建筑的结构感。同时他将书法中的“飞白”作为一种绘画的表现元素加以自由运用,虽然用大排刷,但运笔具有中国书法中的自由转捩,不同于吴冠中80年代作品中横平竖直的平面构成,他在这些作品中引入了斜线与曲线,增强画面的动感与速度感,更具有抽象表现主义的特征。

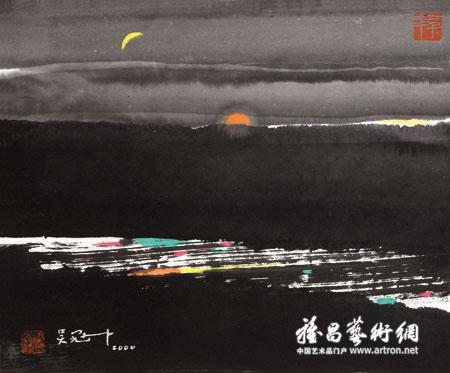

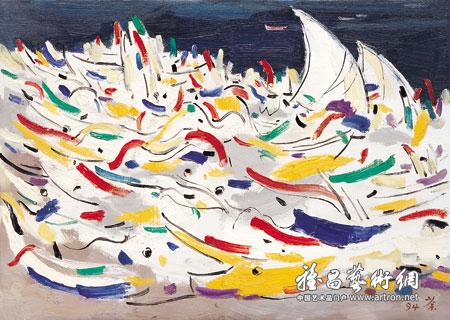

《洪荒》

还有一类作品以《洪荒》(2000)、《残阳如血》(2001)、《白发之花》(2003)等为代表,在一片黝黑厚重的背景中,若明若暗地显现出生命的形态,具有悲剧性的凝重与朦胧,这与林风眠晚年的作品有相似之处,艺术家重新感受到了生命易逝而宇宙永恒的苍茫心态,像曹操的《观沧海》一样,具有老骥伏枥的悲壮情怀。

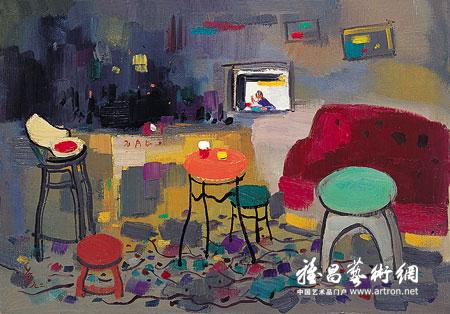

《英国室内酒店》

90年代吴冠中的油画艺术具有更加广阔的视野,在他多年对生活的敏锐观察的基础上,具有对生命的丰富理解与感悟,从而具有深厚的人文情怀,表现为如下几个方面:

1、开阔的视野

90年代初期,吴冠中先后应邀到法国、日本、英国、印尼等世界各地写生并举办展览,特别是世界著名的大英博物馆,第一次邀请中国艺术家举办个展,表明了世界对于吴冠中的关注。此后,吴冠中有机会到世界各国,接触到更多的不同民族的多元文化。面对不同国度的人民和风景,吴冠中感受到这个世界的多样之美,大大开阔了自己的文化视野,再一次唤醒了他早年留学法国时就已树立的“优秀的艺术能够跨越不同的文化而在各国人们心中唤起共鸣”的艺术理念。他从不同的国家地理景观与人文风俗中受到感染与启发,发现不同文化之美,画出了许多独具视角的优秀作品。我们从这一时期他的作品的题目中就可以看到他不倦的跋涉与勤奋的创作。如《英国室内酒店》(1992)、《富士山》(1993)、《日本渔港》(1993)、《挪威之港》(1994)、《印尼小市》(1994)等。在这些作品中吴冠中延续了他在国内创作的基本风格,只是由于时间的关系,他这些作品更多地强调对风景人物的整体印象特别是色彩的印象,如《印尼舟群》(1994)一画,可以视为欢快的抽象之舞,他以酣畅的大笔重彩在动感中表达了众多的渔船,将红、蓝、绿、黑白之色运用的从容自如。而在《围城》(1994)一画中,又以不同的色彩笔触叠压交织出一幅非常具有肌理之美的抽象图景。

2、诗意的城市

90年代是中国城市尽速发展的历史时期,像浙江义乌、广东东莞这样的乡镇迅速发展成为繁华的商业城市,中国进入了一个史无前例的高速城市化的历史进程。与70年代相比,吴冠中的足迹与视野也从早期的乡村景色为主,转向了对城市的观察与表现。可以说,吴冠中是国内较早注意到对城市的审美与艺术表达的艺术家,直至90年代后期,在深圳举办的国际水墨双年展,才提出了“城市山水画”的概念,而吴冠中早就以他的审美敏感,将城市的表现纳入自己的笔下。以《香港迷宫》(1992)为例,他画阳光下密集的高楼,平面化意味很浓,城市高楼成为了审美对象。《都市》(1994)一画,城市的高架路成为了蜿蜒的河流,楼房成为壁立的群山,吴冠中以大笔表现城市楼房的山水意象,并不拘泥于建筑的外形与体量,他甚至不考虑楼房的结构,以形式美的眼睛放眼望去,楼即是山,路即是水,他以平面化的银灰色意象淡化了城市楼群给人的心理压抑感,使我们换了一种眼光去看待人类自己的创造物。同时,他也注意了在这样的城市全景画的表现中突出主观的印象与重点,不同于70年代油画中的整体和谐为主,为了整体而控制局部。现在的吴冠中更强化了某一局部的丰富之美,而整体的灰色调则烘托了强烈的局部。吴冠中并不刻意区分城市与乡村,他在其中同样发现了诗意的美。

《都市》

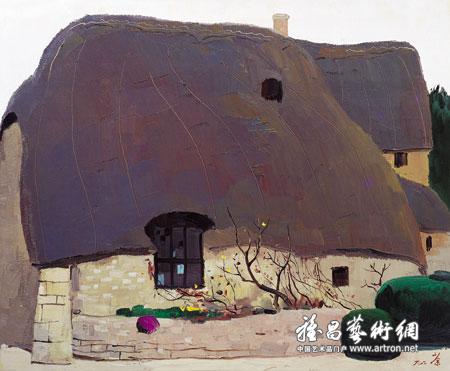

《英国乡村民居》

3、对比之美

“对比之美”贯穿了吴冠中90年代的绘画中,他是一位深谙对比之美的大师。在他的画中随处可见方圆对比、明暗对比、冷暖对比、点线对比、线面对比、疏密对比、平面与纵深的对比。他像一位交响乐团的指挥,善于大开大合,举重若轻。他有些作品如《点线迎春》直接表明了他的视觉趣味所在,例如他画英国的《乡村旅店》一画,在平面上也表现了纵深感。在《英国乡村民居》(1992)一画中,大面积平涂的屋顶凝重沉稳,而极细又富有弹性的细线表达了一种敏感而又生动的趣味。在《莎士比亚故里》(1992)一画中,充满了音乐的节奏感,民居的横竖线条与斜线组成了线条的织体,形成了黑白分明的节奏感,与他所画的江南民居有异曲同工之妙。他画的形象其实已高度概括,抽离了具象,或者说,他描绘的不是具体的房子,而是房屋的结构框架,这种框架又不是建筑师的设计图,而是画家对人的形式美的创造力的赞叹与透析。他的绘画是画家心目中对景物的生动感受的结晶,既表达了他对形式美的发现,也表现了他对形式美的创造。吴冠中像一位交响乐团的指挥,既倾听那种细如游丝的天籁之音,也鼓舞起黄钟大吕的坚定旋律。

《印尼舟群》

4、抽象之舞

90年代吴冠中的绘画,有一个鲜明的特点,就是画面中抽象性因素的日益增强。如果说过去他在创作中还是充分尊重写生画稿,以形传神,那么,现在他更像一位行走于山阴道上的旅行家,当行则行,当止则止,以意写形,离形得神。他像一位无畏的勇士,再一次地走到了当代艺术创作的前沿。虽然这一时期他在水墨画领域硕果累累,但他也在油画创作中,充分地展开了80年代的理论思索,从具象到意象再到抽象,在画布上获得了写实绘画与抽象绘画的最大张力。如果说吴冠中对于“风筝不断线”的理论,可以解释为艺术与生活的关系,那么从艺术语言的创造上说,也可以用“风筝不断线”来解释吴冠中绘画中的抽象与具象绘画的关系。如果说《夜咖啡》(1994)一画,还只是接近抽象,斑驳的色彩还不是完全抽象的色块,保持了生活色彩的质感,但是在《印尼舟群》(1994)中,就已经洋溢着欢快的抽象之舞了,在一片明亮的动感印象中,红、蓝、绿与黑白色彩的线条在画布上跳跃。吴冠中从艺术语言的不同方面展开了他的抽象之旅,在《围城》(1994)一画中探讨不同的笔触叠压所带展现凝重感;在《白桦》(1998)这幅画中,将树干的局部放大,展现其中的抽象意味;在《秋瑾故居》(2002)这幅画中探索非常具有现代感的构成;而在《黄河》(1998)一画中,黄河之水天上来的豪迈意境得到了高度抽象的表达;到《碧玉不雕》(2002)这幅画中,只有几块鲜明的绿色,已经接近纯粹的抽象。

5、传统的再解读

1996年吴冠中创作了“古韵新腔系列”,他选取了《五牛图》、《文苑图》、《仕女图》等唐宋名画,以油画的方式加以表现,这再一次验证了他的艺术出入于东西方绘画之间,也是他对中国古代绘画与画论的再解读与再阐释。联想到作为画家的他,惜时如金,但在晚年却以极大的兴趣与毅力,对史论界公认为底蕴深奥的《石涛画语录》进行研究与写作,这可以理解为吴冠中在其艺术历程的长河中,总是不断地回溯传统艺术的源头,从中汲取创造性的灵感。与吴冠中相似的,还有一位名叫毕加索的画家,他在功成名就的中年以后,也是每过一个时期,就要进行对西方古典油画的临摹与研究,从中获取现代主义创新的动力。

吴冠中对中国传统艺术与画论的回顾与研究,使他更为深刻地领悟了中国艺术中的精神,在他的油画中,这种对中国传统艺术精神的理解,已经超越了对中国传统绘画的表层借鉴,使他的油画,深深地浸透了中国水墨画的韵味,如他的作品《荷塘春秋》(1996),就是当代油画中最自然地体现出中国水墨画气韵的感人之作。

6、生命的关怀

90年代对吴冠中仍然是一个潮涨潮落、并不平静的年代,特别是他的妻子朱碧琴生了一场重病,对吴冠中的心灵产生了极大的震荡。这位一向视艺术为生命,对现实生活中的变故淡然处之的艺术家,确确实实地从妻子生病住院到艰难康复的过程中感受到生命的脆弱与珍贵,对生老病死这些人生旅途的驿站有了真切的体会。反映在吴冠中90年代的创作中,那些平凡的自然生命都有了新的观察视角与深刻的表达。他笔下的《榕树与荷花》(1994)无论是千年不死还是一岁一枯荣,都充分地释放着自然的活力,而色彩艳丽的鹦鹉就像花儿一样,绽放在枝头。在吴冠中笔下,大海里的鱼群欢腾雀跃,漓江边的新竹,充满弹性的身躯,伸向天空,极为优美。在《消失的巷》(1994)一画中,从高墙后伸出的树梢,喻示了生命力的不可阻挡。最具特色的作品可以《墙上秋色》(1994)为代表,在这幅画中,我们可以看到,自然界生物的生命力是如此旺盛,那些藤蔓植物,像血管与河流,在古老的白墙上蔓延,奏响了辉煌的生命交响乐。

《荷塘春秋》

吴冠中笔下的草木植物,都不是什么名贵的物种,特别是那些不为人重的纤草,都在吴冠中的一片怜悯之心中得到关照。以《彩面朝天》(1998)为例,他描绘了许多山花野草、秋叶荷塘、农家小院的寻常景色,体现了万物平等,共同生存的平民思想。即使是平凡的《羊圈》(1998),他也能展示出一种硬朗挺拔的意象。90年代吴冠中的作品不再刻意选取那些通常看来十分优美的景物与构图,而是在“大朴不琢”的美学理想中,将那些常人认为最为平凡不具画意的景象,悉数纳入笔下,化平凡为神奇。他的许多作品看起来好像没有构图,许多不入画的景物,都被他描绘的生意盎然。这些作品没有一定之规,随心境而变化,吴冠中表现了一种天然去雕饰的纯粹之美,充满新意的意外之美,他像儿童一样,以好奇的眼光注视自然与生活,发现常人所忽视的美。

《墙上秋色》

《昼与夜》

7、梦回故里

随着年岁的增长,对人生的历练与体验,使吴冠中更加怀念人生的童年与故乡的亲情。20世纪90年代后期到21世纪之初,吴冠中画了大量的回忆家乡和童年生活的作品。像《江南岸》(1996)这样的作品,就表达了一种浓浓的故乡之情。对于生命的关怀,对于平凡景色的关注,使他的艺术具有了返璞归真的美学品格,在构图与色彩上都日益回归单纯、质朴,在题材与情感方面具有了浓郁的回归色彩,这充分反映了吴冠中90年代艺术对于人生的本质性的洞察。生命是如此质朴,扫清俗物杂念,清清爽爽地敞开自然之境和晚岁人生如朗月高悬的清明世界。在吴冠中的这些春风又绿江南岸的思乡之作中,具有多种不同的人生意味,既有空灵与轻盈,也有无言的凝重,更有沧桑沉浮的苦涩。例如《春归何处》(1999)一画,充分表现了满眼春光何处家乡的怅然心情。《又见风筝》(2003)一画,描绘了突出于前景的斑驳的老树树干,如同丰富的山水画,记载着年轮的变迁,而在树后的天空上,有彩色的风筝自由飘飞,如同宁静的老人注视着欢乐的孩子。更令人称奇的是《昼与夜》(2003)一画,在作为画面主体的一棵大树的两边,居然一边是白昼,一边是黑夜,这种不同时空共处一画的超现实主义的表现方式,更加证明了吴冠中对于不同艺术风格的自由心态,只要能够表现自己的心境,就可以他山之石,为我所用。

总而言之,吴冠中晚年的作品,进入更加纯粹的抽象与表现,视觉上更为简洁与单纯,虽然也有对于野草闲树、白云风筝的童年纯真心态,但更多的是不再拘泥于形式与一般的美感表达,而是历经沧桑,阅尽人间春秋,那种对于人生与历史心如明镜的清彻洞察。

这里我看到作为知识分子艺术家的吴冠中所具有的“文心”,即现代水墨画的人文内涵与精神追求,它以表达当代人的精神与心理状态、审美趣味为己任,但同时又坚持现代水墨应该从中外优秀的艺术传统中寻找语言的资源与风格的生长点,走“中西结合”的道路。吴冠中的艺术历程为我们留下了宝贵的财富,同时也向中国美术提出了许多新的研究课题。无须否认,现代水墨从西方现代艺术中吸取了许多有价值的东西,如结构、色彩、观念等。但现代水墨画家要探讨艺术语言的自足性,即语言如何通过表达的方式同现实发生关联?如何建立抽象与现实的深层文化联系?中国艺术的独特性在于“超以象外,得其寰中”的深厚意蕴,这也意味着现代水墨从形式与抽象出发,最终与传统水墨殊途同归,都是指向人的精神生存,在逆向性的继承中实现中国画从传统向现代的转型。

90年代以来的吴冠中的艺术,正是他的丰富的人生经历与内心世界的融会与提炼。通常,人们往往会注意吴冠中画面的精到的形式结构与丰富色彩,从视觉的角度体会吴冠中作品的形式之美。但是在吴冠中90年代以来的作品中,形式的因素已经逐渐地隐入到画布的后面,吴冠中不再刻意在作品中表达他的形式之美,而在不经意处举重若轻地表达了他对于人生与自然的深刻体验,从而使他的绘画获得了历史基础上的人文精神的厚度。对于吴冠中来说,绘画就一种追求,是艺术家挖掘自己的内心情怀并带给别人具有深度的丰富感受。塞尔日・普拉尼奥勒认为:“绘画就是要确保深度:自身历史的深度、绘画史的深度以及人类的深度、肉体的深度、学识的深度、享受的深度……绘画中难以置信地凝练着好些内容:记忆、瞬间,还有对现时的追求和通往未来之桥等内容。”

在我看来,吴冠中的艺术属于人类艺术史上那种可以滋养心灵的艺术,是中国现代化进程中最需要的精神维生素,是一种让人平静思绪的艺术,也是一种让人静观自然的艺术,更是一种令人反思的艺术。他将所有的静物、风景、人物,都作为一种生命的表情加以表现,展现了个体对自然的敬重,对生命的挚爱,对祖国山川大地的深情。吴冠中是中国这块丰厚的土地哺育成长的大地之子,他的艺术已经成为中国在向现代社会转型时期的精神晴雨表,与他敬重的鲁迅先生、他的老师林风眠先生、他的挚友熊秉明先生一样,代表了中国最有涵养、最有灵性、最有骨气、最有热情的一代知识分子的人生理想与生命的境界,吴冠中的传奇般的一生与他的众多作品,是我们民族的宝贵精神财富。(来源:雅昌艺术网)