我讲“大象无形”就是想重点谈谈吴先生的抽象艺术,谈他的抽象艺术的价值以及是如何被“抽象”出来的。从语言建构的角度来谈吴先生的艺术,语言的建构就不能不谈形式。从绘画语言的发展以及绘画语言的不同种类来看,而不是从画种的角度看艺术,我们可以把绘画分为四个大的语系:第一个语系是具象语系;第二个语系是意象语系;第三个语系是抽象语系;第四个语系就是物象语系。物象语系就是在20世纪后半期发展出来的语系,不再是采用绘画的方式,而是采用材料,采用现成品的方式直接把现成品挪用到艺术中。这个物象语系不在绘画范畴之内,也不属于我们今天讨论的范围。

我们在吴冠中的艺术中能看到的是具象、意象和抽象这三个语系。从这样一个角度看吴先生的画,实际上是他艺术全程经历的三个阶段,同时又游走在这三种、尤其是后两种语系之中。五六十年代吴先生的艺术主要是具象的、写实的;七八十年代主要是意象的;抽象的集中在90年代以后。为了能够找到一些与我们传统说法相对应的一些概念,我尝试把具象、意象和抽象表述为写实、写意和写境。“写境”这个词是我自己定义出的,想用这个词表达吴先生的抽象艺术,所以在这个地方需要把“境”的含义按照我的理解来叙述一下。我觉得境和景是相对应的概念,景是实的,境是虚的;景是可见之物,境是非直观的;景就是象,境是象外之象。在古代也有一种解释,即“境生象外”,这个解释就是对于“境”的一种传统的说法,把“境”看成是“生于象外”的“象外之象”,“景”是处于视界范围之内的小象,而“境”是不可直观的无形之大象。因此,所谓“写境”就是写无形之大象,写抽象宏观的境界。比如,从月球上看地球,我们看不到房子,看不到山脉,看到是一种无形的律动,这实际上就是一种抽象的图形。因此,我想以“写境”这样一个概念来概括吴先生抽象艺术,通过这样一种说法,希望它具有一种中国的色彩。我觉得“境”是对“景”和“象”的提纯升华以及抽象的过程,这个过程可以与我们常见的从中草药里面提炼精华相比喻,中草药中包含多种元素,多种成分。不同的是提炼后其成分是无形不可见的,而在自然中提炼出来的形式因素却是可视的。因此,可以说抽象就是以直觉的方式还原于自然,是对外在世界感觉的理性认知。下面再结合吴先生的作品谈我的观点。

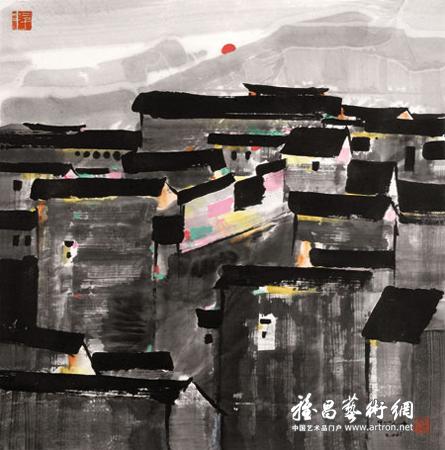

《残阳如血》

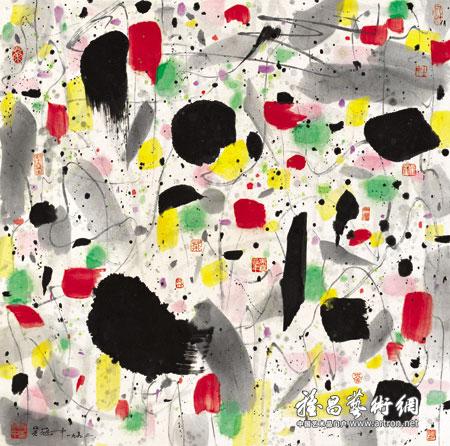

我们现在看到的这组画,是吴先生艺术的演变过程。这是70年代的作品,是所谓具象时期,或者说写实时期,那时候(1974年)吴先生开始画水墨,把油画的表现方法运用到水墨中来,看他画的韶山,毛主席的故居,画得非常写实,完全是用写实的办法,从画面的取景以及树和房子的处理画得都很写实,这是具象时期;下面这幅是1983年的作品,已经进入意象的阶段,就是所谓的写意时期,吴先生大量的作品是在意象语系中,这样的语言状态方式维持了很长时间,到现在也在这样做,这都是属于他对物象的感觉,把自己心中的意象画出来;这件1984年画的作品,从作品里面我们已经较多地感觉到吴先生的抽象因素,甚至可以说已经具有很多抽象的成分了,从松树的枝干屈曲盘旋的形态中概括出来,抽象因素越来越强,主要表现在画屈曲流动的线,实际上他从对“象”中看到的更多的是形式因素;这一件作品我们更应当以抽象作品来欣赏,这是他80年代中后期的作品,画的是长城,但我们看到的是盘旋的、涌动的线条,完全让自然游动起来,从盘旋的长城上看到了形式因素起了很大作用;这件作品画的是南方的白墙上爬满了藤萝,这种藤萝的线粗粗细细,虚虚实实,千变万化,完全是一种抽象的美感;这张画几乎接近纯抽象了,也是墙上爬满了藤萝。从这里我们看到的只是线,具象的因素,形的因素越来越少了。这张就是从前面的画演变过来的,如果不看前面的画,你会觉得这是一张非常抽象的作品。纯抽象的艺术是怎么来的呢?你看了前面的几张就知道这个演变的过程,这是必然的结果;这张完全是线的流动,点和线的组合,完全可以当做一首音乐来欣赏,用不着还原它的原貌,这幅画本身已经给你很多美感;这幅是90年代初黑色时期的一件作品,好多空白中签了“吴冠中”的名字,表现人生的漩流,实际上它也是一件抽象作品。《吴家作坊》是更加典型的一件抽象作品,吴先生把他的点、线、面、色块,包括他的印章,分布到这张画上,就是诸种形式因素构成的一件作品。

《吴家作坊》

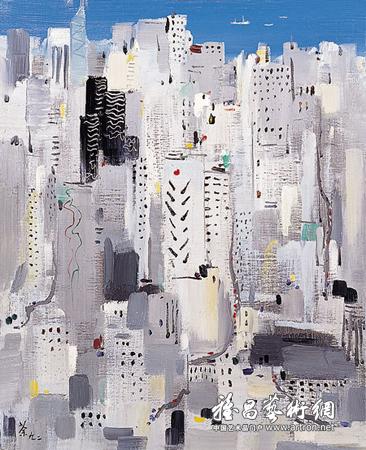

《香港迷宫》

这组作品想跟大家说明,吴先生运用了构成因素表达的绘画境界。这件作品是80年代初画的,从工地上吊车错综复杂的斜线、直线、垂线可以看到画面的诸种构成因素,它完全来自于生活,甚至是比较写实的作品;这件作品画的是南方的大宅院,是秋瑾故居,一个工字形的房屋,具有非常强的构成因素,虽然画的是具体的一个景象,但是实际上已经蕴含极强的构成因素;这件作品运用了大块黑白构成了画面;这件是城市景观,我们还可以看到高高低低的楼房,看到窗户,再往下更平面化了,一点空间感都没有了,完全是平面处理的一件纯抽象作品了,完全是直线和平行线的组合,我们在这件作品里已经无法还原自然了,已经走向纯图像了,它是构成性的,运用横竖的线条构成;这幅是比较写实的重庆山城,重庆山城的房子排列得密密麻麻;这是一件油画作品,密密麻麻的房子已经开始意象化了,已经看不到具体的细节了,更看不到它的自然来源,只是黑块和白块的组合,实际上它已经把房子抽象化成横的点和竖的点,但是这件作品还有一种空间关系,远处上半部还有虚的处理,透视过去的感觉;这件作品已经没有透视了,已经把空间放弃了,纯粹是黑块和白块,它的来源是黑瓦白墙,但连房子的原形已经感觉不出来了,就是黑白灰的组合。通过这部分作品我想说明:吴先生在运用各种形式元素中点、线、面的发展过程。

《邂逅》

这组是点的抽象过程。这件作品我们可以看到它的意象化处理,画的是海上的船,星星点点的布满了画面,还有透视关系;但这一张完全是平面化的点,一种对自然的点的感觉,海面上星星点点帆船的感觉,最后纯抽象化成这样的感觉;这件是点加线的运动,通过线的运动把点连接起来,也是一件纯抽象作品;这一件意象化的作品我们可以看出来画的是什么,初春的白雪还没有融化,树枝已经开始绿了;这件作品也是早春的雪;而这件作品我们已经看不到原来的内容了,右上方还有一些柳丝飘动的感觉,再往下就完全抽象了。这里有几个局部非常精彩,每一个局部无论从任何角度看都是非常好的。

吴先生说笔墨等于零,但是恰恰在他的画中我看到的是笔墨,它和我们的传统并没有断线。我要给大家看的就是这些了,我还想说一句话,我觉得吴先生在艺术上的探索是前无古人的,我们翻阅中国美术史,在吴先生之前有没有这样的格局,有没有这样的图式和画面,没有。所以吴先生在中国美术史上下的关系中,是被深深地嵌在他特有的位置上,谁也代替不了他,这是没有办法,无济于事的。吴先生并没有孤立地讲笔墨等于零,吴先生的画中也非没有笔墨,但是主要价值不在笔墨。我就讲这些,谢谢。(来源:雅昌艺术网)