“春江潮水连海平,海上明月共潮生”。海派绘画的光彩,伴随着上海社会文化潮流的变化起落而具有不同的表现。我认为海派文化、海派绘画的核心是花鸟画,花鸟画是海派文化的一个标志性符号。海派绘画,从鸦片战争、清末、民国,到新中国成立延续了一百七八十年。新中国成立后的新山水画是以傅抱石为代表的新金陵画派,新人物画是以方增先为代表的浙派人物画,新花鸟画就是上海的。所以,我的看法花鸟画不仅是海派绘画,而且是整个海派文化的标志性符号。

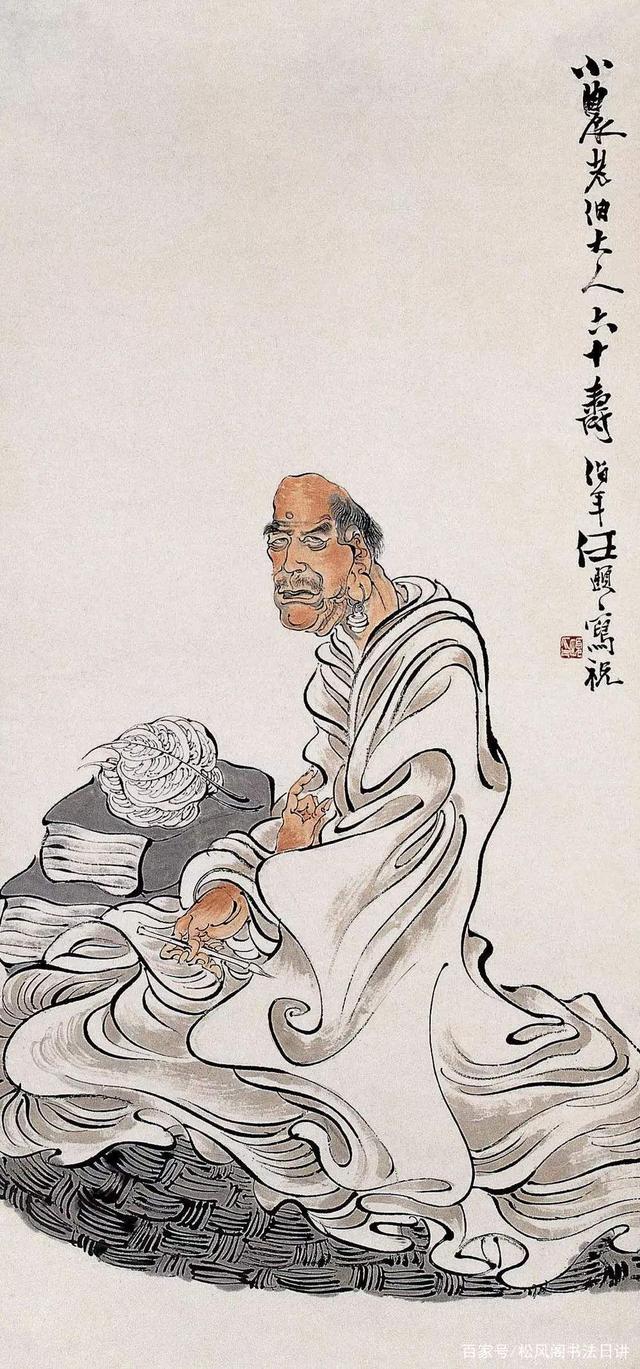

任伯年是传神写照的高手,善于捕捉描摹对象的神情,准确把握人物性格,达到出神入化之境。其表现手法多样,既有工笔、写意,又有工笔与写意相结合。他的肖像画被时人誉为“波臣后第一手”。在他所绘肖像画中,为我们留下了弥足珍贵的近代名画家如吴昌硕、周闲等人的生动写照。1868年任伯年结束橐笔宁波的生活,选择绘画市场活跃的上海滩定居。

经过近十年的磨砺,其画艺日益精进,绘画创作正处于旺盛期,名震大江南北。此时小他四岁的吴昌硕,还在为生计奔波于安吉、湖州、苏州、上海之间,厕身幕僚,于笔墨纸砚里讨生活。吴昌硕仕途渺茫,但其篆刻、书法与诗文已享誉艺林。吴昌硕约在四十岁时(1877年)从任伯年学习绘画,任伯年对吴昌硕在诗书篆刻方面的造诣深为钦佩,教学同时也向吴昌硕请教书法,教学相长。1887年四十四岁的吴昌硕携家眷由苏州迁往上海定居,结束其颠沛流离的生活,从此方便了师生二人的来往。相同的艺术旨趣与追求,使他们的关系更加亲密,他们既为师生,又是画友,经常一起谈天论画,切磋技艺,相互砥砺,师友感情十分融洽。

任伯年绘画题材涉略广泛,山水、花鸟、人物皆备,尤以人物见长。风格迥异,独树一帜。他重视继承传统,博采众长,一生曾经直接或间接向古人和时人习画。同时借鉴了西画的造型、速写和设色,凭借自己的天赋和勤奋,中西合璧,完备自法,形成了自己的丰富多彩,新颖独特的艺术风貌。他的绘画充分体现了苏轼所提倡的艺术精神:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

任伯年于清末民国初年,能在高手云集的海上画坛,大胆突破,抛弃因循守旧的复古摹写模式,选取通俗近民的创新路线,使中国画转而面向生机蓬勃的现实生活,这是一大创举。也正是后人称之为所谓的“俗”,让任伯年能于乱世中率先赢得了国内市井民众的广泛喜爱,相反吴昌硕与齐白石却因为后人称之为的所谓不“俗”,让他们经历了一条曲线成名,即作品先是受到当时已历“明治维新”,社会安定,国民受教育程度普遍较高,生活较为富裕的日本民众喜爱,继而带动国内商贾、官宦等经济上较优越阶层人士对其作品的追捧,这前后两条成功之路国内民众的接受程度是不言而喻,其对时代的开创性、适应性与巨大影响力也是显而易见的。清代《申报》总主笔黄协埙(1851—1924)在其所著记录晚清社会的史料书《淞南梦影录》中赞任伯年的画“芳誉遥驰,几穿户限,屠沽俗子,得其片纸以为荣”。

任伯年作画时非常重水、色、粉的运用,在蘸色时水分要大,先用笔吸色再用笔头调粉,落笔干脆利落,画面颜色由浅到深、由色到粉变化明显过渡自然。任伯年画紫藤花时也喜用撞水撞粉法,就是在色彩未干时加入适量的粉色或水,干后会产生流动的色彩变幻。任伯年在绘画动物时喜欢用点粉的方法,如在绘画八哥时时先用淡墨勾勒出身体轮廓,再用蘸有粉或墨的毛笔点写出羽毛,趁墨色未干之时再点白粉使墨与粉自然融合。任伯年一生留下了大量描绘动物的作品,其最常使用的就是这种勾勒填粉的方法。

任伯年在对画面布局的管理上有着非凡的才能,寥寥数笔就能将画面的空间和主体物的距离处理得恰到好处。任伯年有过学习西方素描的经历,这在一定程度上影响了他对画面空间的处理,我们可以感受到他作品的构图具有较强的空间立体感。任氏善于运用三角形构图,再加上笔墨线条的运用处理使画面的“势”变得趣味盎然。任氏在《荷花鸳鸯图》中运用了许多“三角形”进行构图,位于画面上方的荷叶作为大三角的主势朝向左,荷叶下方的鸳鸯呈三角形排列朝向右边。荷叶与鸳鸯“纵横呼应”。”这种构图布局为画面营造出了一种别样的笔墨趣味。(来源:百家号)