他曾经这样讲:”宣纸落墨,一笔是一笔,不可更改。夜景要多留空白。’熄灯’容易,留空白少了,想’开灯’就困难了。”

早在上世纪四十年代初,宗其香的名气就已传遍祖国的大江南北。他最初成名于南京,后成就于重庆与北京。他是新中国中国画改革的四大旗手(其他三位分别是:李可染、李斛、蒋兆和)。在其人生最后20年隐居的日子里,他创作了数不尽的桂林山水。平生画作以绘夜景最为擅长。

宗其香(1917—1999),江苏南京人。幼年家贫,自学美术。1937年当徒工时,其创作的《山水》即入选教育部第二次全国美展。1939年考入中央大学艺术系,1944年毕业,被徐悲鸿聘为中国美术学院助理研究员。历任国立北平艺术专科学校讲师,中央美术学院教授等。擅人物、山水画,尤长夜景。代表作品有《艺君像》《漓江夜》《寺前小集》等。

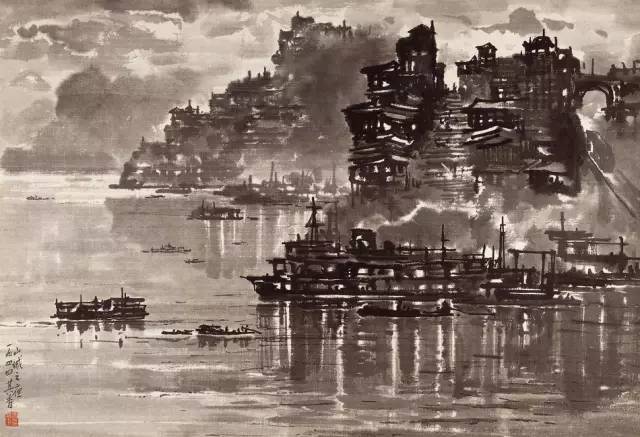

1943 年,宗其香在重庆举办首次个人中西融合山水画展《重庆夜景》画展时,徐悲鸿著文赞许 :”宗其香用贵州土纸,用中国画笔墨作重庆夜景,灯光明灭,楼阁参差,山势崎岖与街头杂景,皆出以极简单之笔墨。昔之言笔墨者,多言之无物,今宗君之笔墨管含无数物象光景,突破古人的表现方法,此为中国画的一大创举,应大书特书者也!”

后来在将夜景水彩画随信寄给徐悲鸿后,他再次得到了徐先生的赏识和建议:”古人画夜景只是象征性的,其实并无光的感受,如《春夜宴桃李园图》等。你是否试以中国画笔墨融化写生,把灯光的美也画出来”听从徐悲鸿先生的建议,由此,他在描绘夜景中探寻墨色的丰富变化,捕捉与表现黑暗中光亮的不同层次与色阶,努力寻找夜景绘画创作的突破口。

宗其香 《山城之夜》 1944年 纸本设色 48×71cm

宗其香在《先师徐悲鸿先生中国画改良论》中回忆说:”画夜景的灯光时,我每晚去嘉陵江边观察,几个月连续不断,研究灯光的不同情况。”由此,夜景画成了宗其香最具个人风格的创造性突破。

宗其香 《出海》1959年 纸本水墨设色 31×53.5cm

宗其香画夜景无论是月光、灯光、水光、虚影、反照,凡是光亮的地方,没有一处是用白粉涂绘的,而是恰到好处地留出”光”(空白),表现出光的豁亮透明,自然动人。如果靠涂白粉表现光,那就无透明感,而且有脏的感觉。他曾经这样讲:”宣纸落墨,一笔是一笔,不可更改。夜景要多留空白,’熄灯’容易,留空白少了,想’开灯’就困难了。”

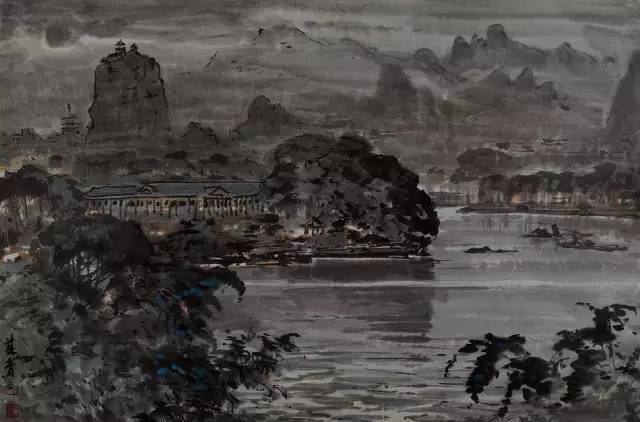

宗其香 《漓江夜泊》1980年 纸本水墨设色 69.8×104.3cm 中国美术馆藏

《漓江夜泊》是宗其香先生最有名的一副夜景画。远山暮霭,落日余晖,桅篷渔火,摇曳竹林,融成一片静默和谐的氛围。在用笔方面,作者强调了月色、灯光的温柔,夜的清凉和幽静,这一切都倒映在动荡的江水之中,构成梦幻般的迷人夜色,使人产生深沉悠远的联想。

此图采用疏密有致、虚实相生的对比手法,把远山雄伟磅礴的气势表现得淋漓尽致,特别是空间层次处理得极其微妙,那些重峦叠嶂的远山,透过夜色显得格外深远。宗其香先生利用空白和淡墨烘托云气,把画面的空间表现得”咫尺千里”,这是很成功的技法。还有一个突出的技法,就是描绘船上的灯光和倒影效果,一般人画倒影,水是不流的,要水流动就没有了倒影,宗其香巧夺天工,他画的水既有倒影又有流动感,给人以新颖的感觉。

宗其香 《榕湖夜》 1994年 45×68cm 纸本设色

如此静谧、迷人的夜,怎么忍心去打破它的安静呢?

宗其香 《三峡夜航》 1977年 69cm×139cm 纸本设色

赏此画,犹如身临其境,仿佛已经听到江面上间断传来的汽笛声……

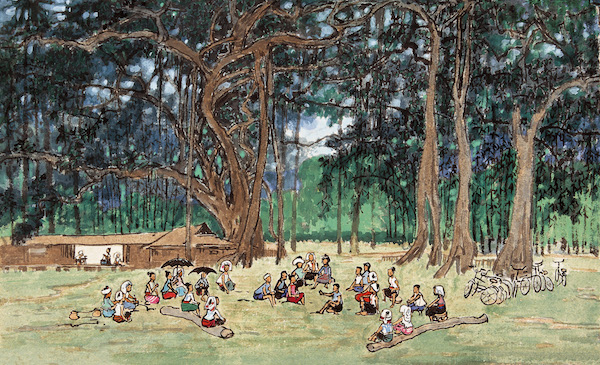

宗其香是最早在云南写生的画家,他曾经五次从北京出发至云南进行万里写生,冒着生命危险独自一人深入山区,创立了以云南少数民族题材的现代画流派,且曾经影响了全国几代画家。宗其香在云南绘制的画作,2013年中国国家文物局定为禁止出国境文化遗产。

选赏两幅:

宗其香 《榕荫下》1959年 纸本水墨设色 23×37.5cm 中国美术馆藏

宗其香 《古榕伴清流》 1994年 140.5X 363cm 纸本设色

在宗其香的画作中,描绘榕树的题材很多,大榕树的高大树冠和互相攀缘支撑的枝干,向人们展示着它的博大和包容。作者喜欢榕树,描绘榕树,其实他更喜欢的是榕树这种品格。

宗其香先生在中央美院任教时就要求学生,”画画要事先想好主题,表现什么、什么最打动你,首先打动自己,你画出来才能打动别人,画画的人要具有演员、导演、舞台装置的才能”。

在二十世纪美术史中,宗其香的艺术成就一目了然,是继他的老师徐悲鸿先生之后的又一位艺术全才,就像宗其香众多山水科毕业的弟子所说:”五六十年代宗先生影响着中国整个画坛,是全国美术院校师生所崇敬的名师。”在当年”文革”结束被平反后,宗其香离开了北京,期间,他婉拒了有关方面邀请他回京任职中央美院的领导职务,遂将余生遨游在桂林小镇的真山真水之间,享受着一位艺术家纵情山水的最大快乐。

来源:网络