走出至暗时刻

收到原西安美院院长刘文西寄来的平反信件时,郑乃珖先生已67岁。

那时「文革」刚结束不到1年,「文革」期间被卷入的「批黑画」风暴让他身心俱疲,几近崩溃,只得离开伤心地西安,回到故乡福州。

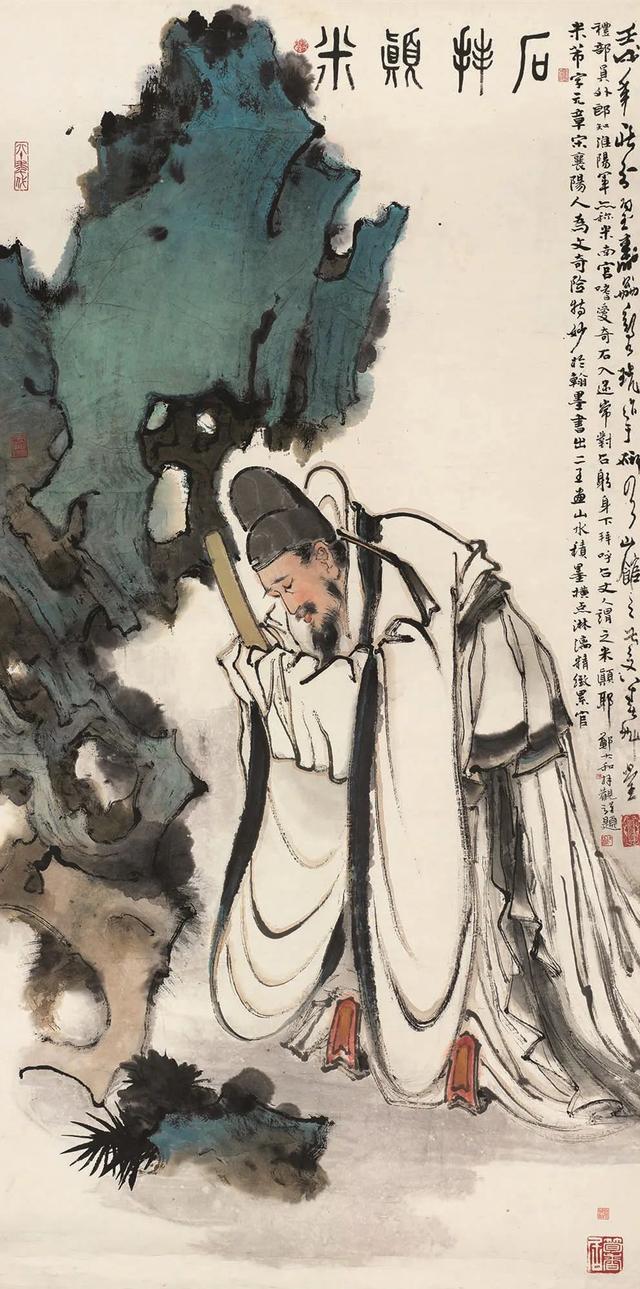

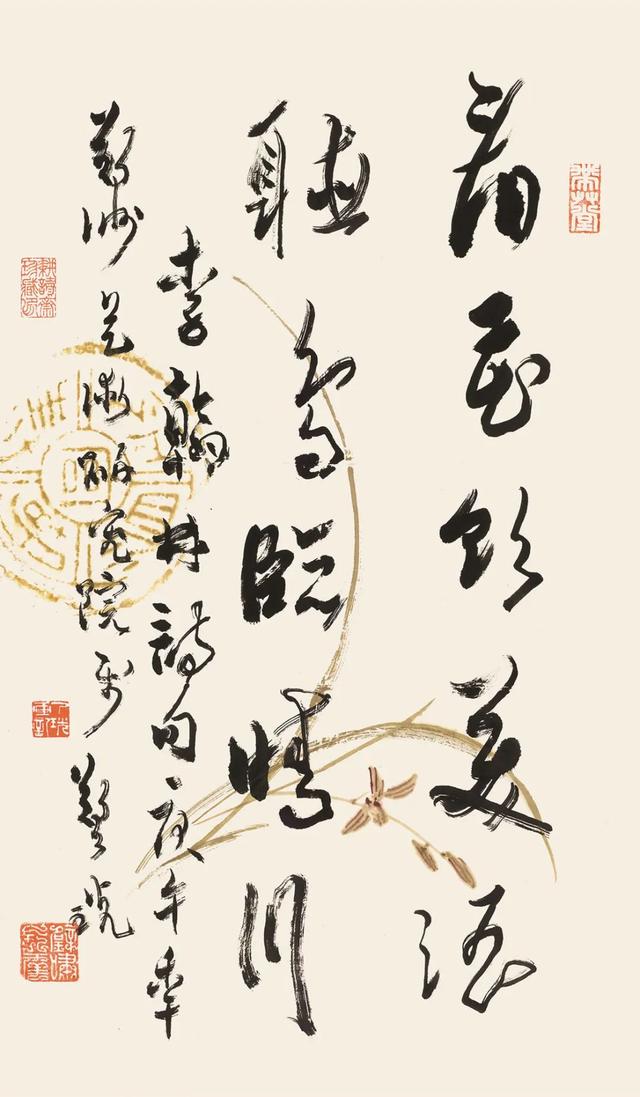

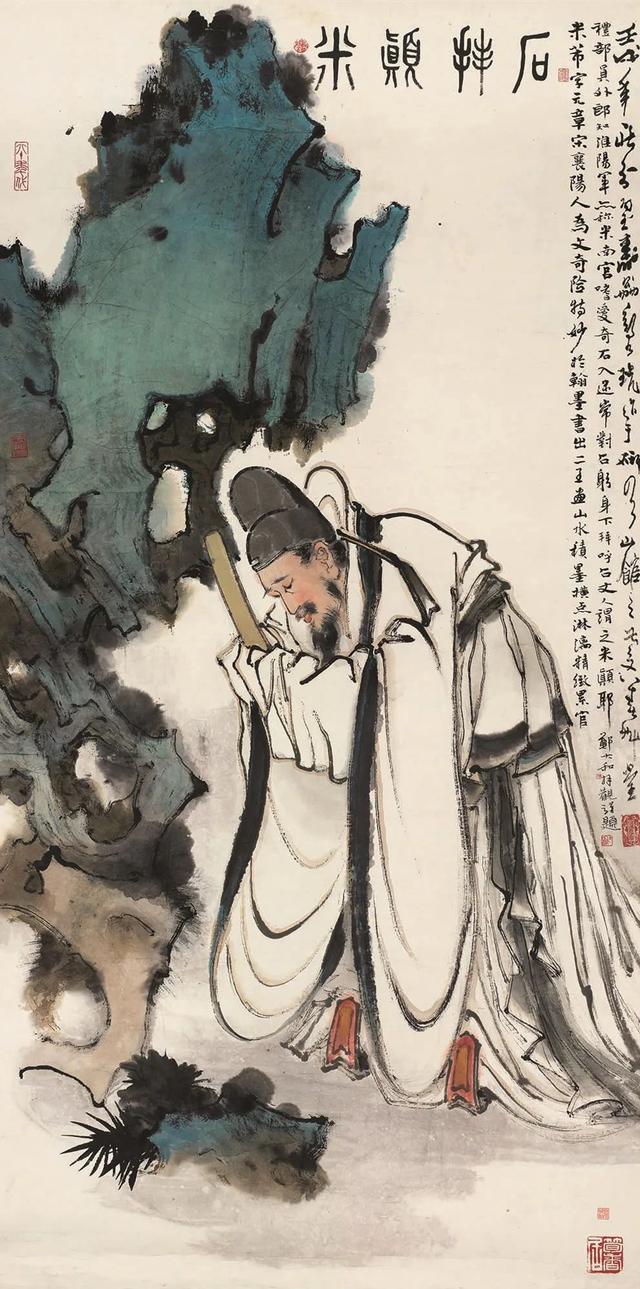

郑乃珖 米颠拜石 设色纸本/镜片

苦难无法抹去对艺术的感知力。书法家蒋平畴记得,那段灰色岁月里自己常常上门拜访郑先生,对先生的高妙之处深有感触:「面对看似不易说清的绘画难题,先生每每片言只语即拨开云雾」,「不起眼的画作,往往经其凝视之后,或植以几根草一片石,或佐以几点苔一抹彩,宛然圣手一着棋举盘皆活。」

尝尽人间的沉寂和苦楚,等到黑暗过去,绝处逢生的快乐出现,郑乃珖「精神为之一振」,迅速投入到热爱的创作中去,继续自由地挥洒笔墨,以至于画家宋文治要在往来书信中再三叮嘱郑乃珖「心病才好,不能太兴奋、太劳累」。

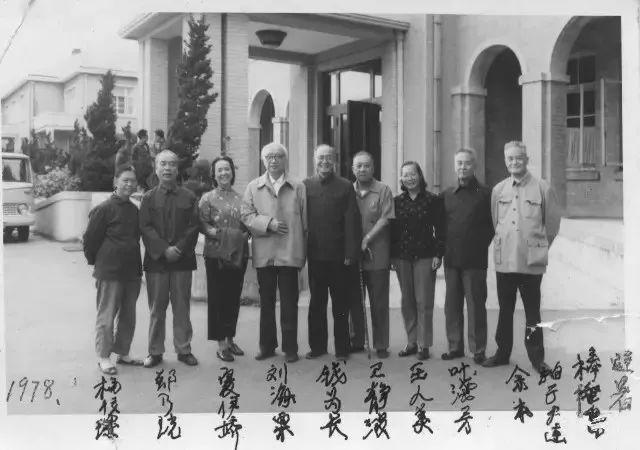

郑乃珖与钱伟长、刘海粟、叶浅予、黄新波等在大连

到了1978年,西安美院、荣宝斋、北京饭店先后来函为1974年的「批黑画」事件平反,郑乃珖在内的老一辈书画家总算熬到了创作的春天。

外界的干扰消失,创作回归艺术本体精神。

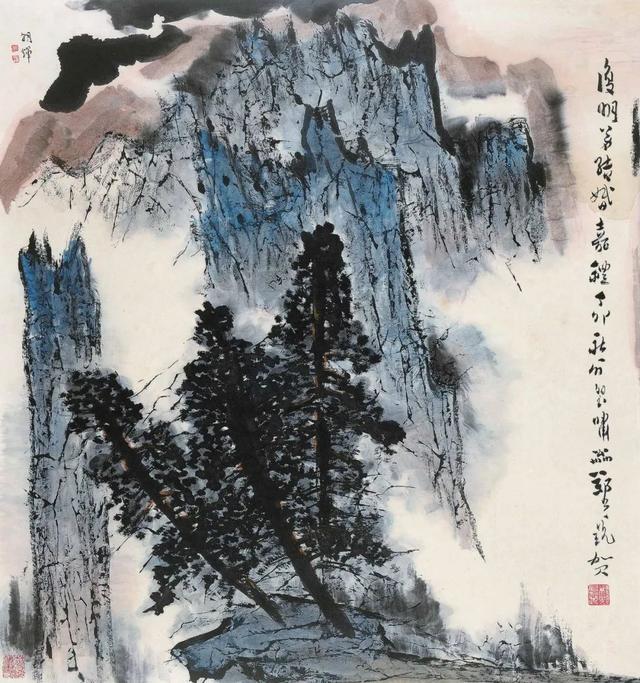

尽管步入晚年,郑乃珖不囿陈见,善于自我革新。此后三十年里,不但工笔重彩花鸟画迸发出新的生命力,泼墨泼彩大写意山水也日见增多,极具个人风格的「师法自然、借古今」、「形以物状,色以赋情」、「诗画本一律,天工与清新」等艺术特质逐渐清晰,郑乃珖更加纯粹了。

郑乃珖 富贵长春

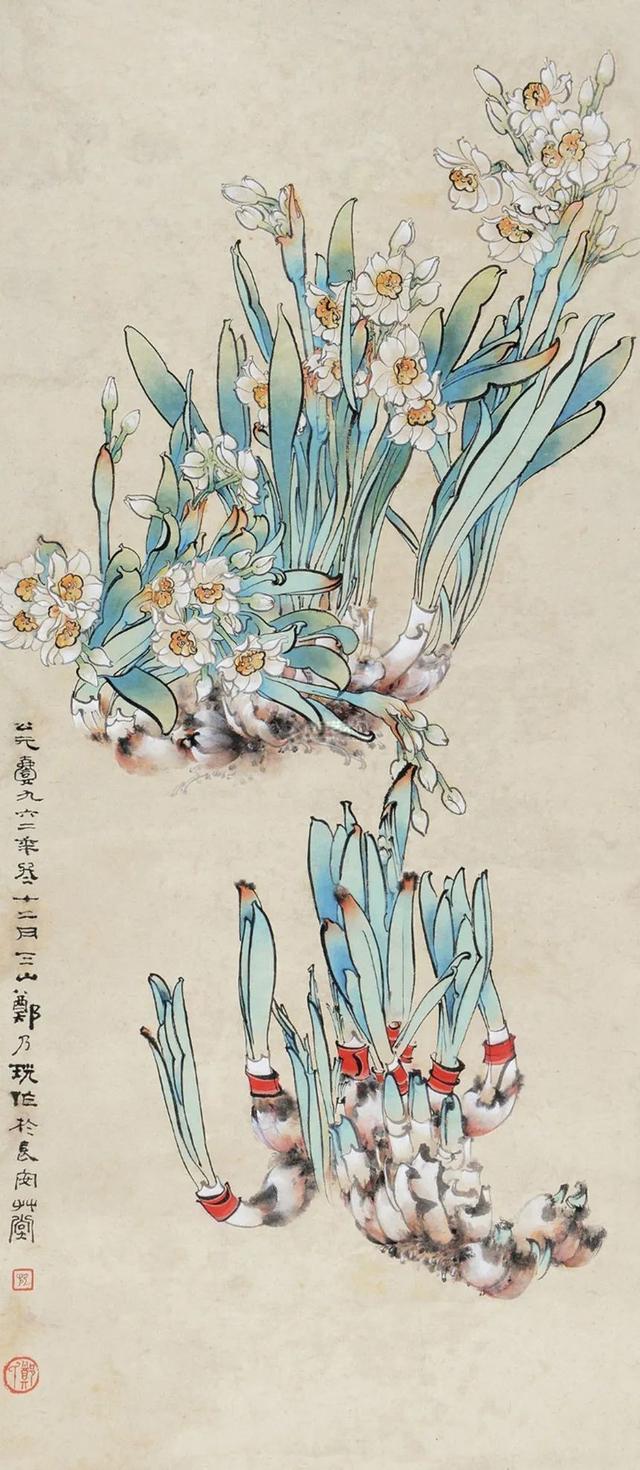

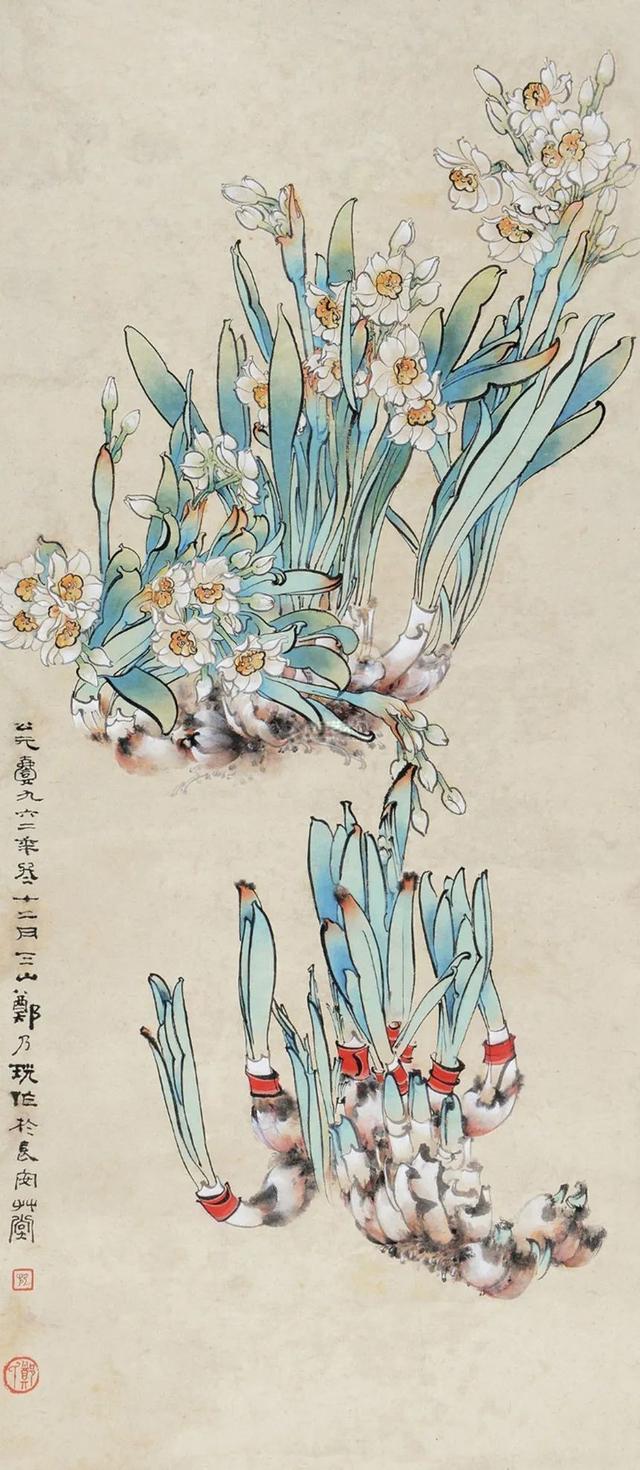

郑乃珖 凌波仙子

郑乃珖 瓜果四条屏 设色纸本/镜框

_

荣宝斋

1979年11月,荣宝斋与日本西武百货合作,在日本大阪举办了「中华人民共和国建国30周年暨中国荣宝斋展览会」,在全国范围内特邀书画名家为展览进行专门创作,郑乃珖的多幅作品位列其中。

作为中日文化长期断绝后的首次交流,展览得到了文化部的支持,也引起了中日文化界的广泛瞩目。因此,荣宝斋格外重视,所邀请书画家有齐白石、徐悲鸿、张大千、李可染、关山月等等,其艺术造诣的共同性代表了荣宝斋的眼光所在。

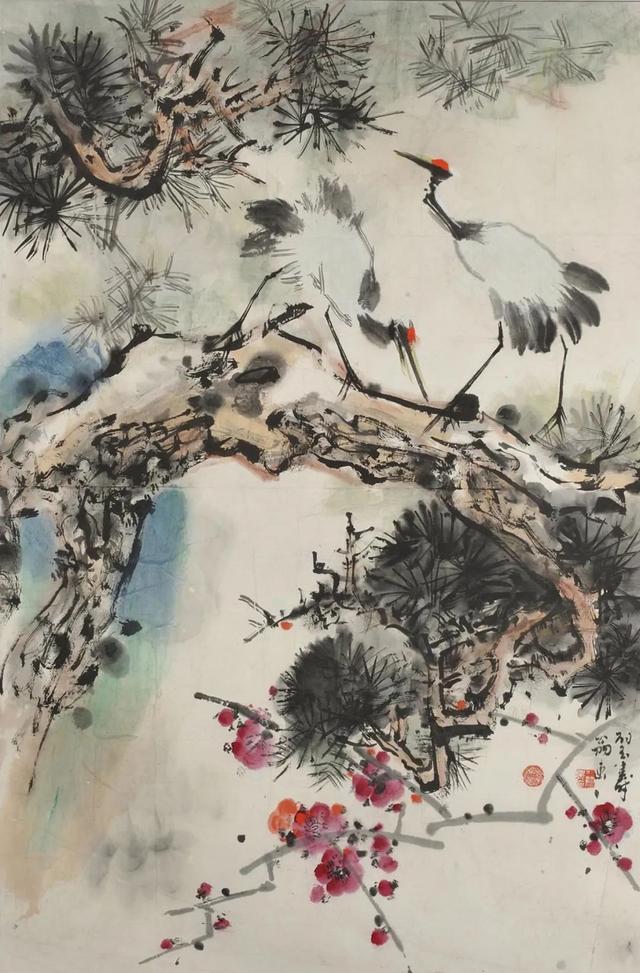

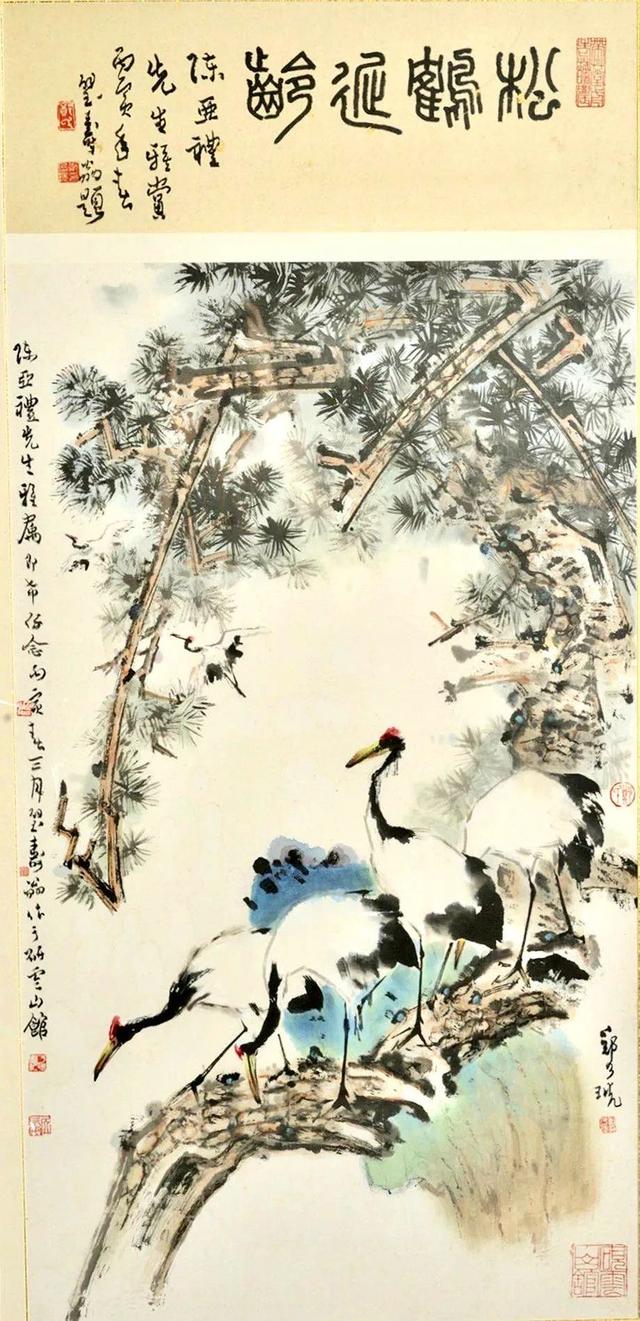

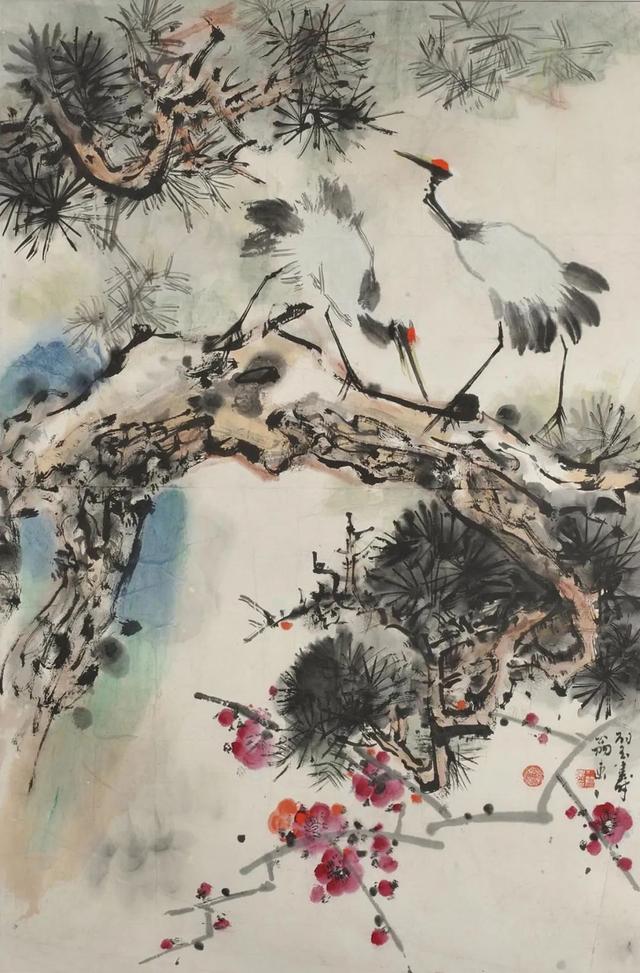

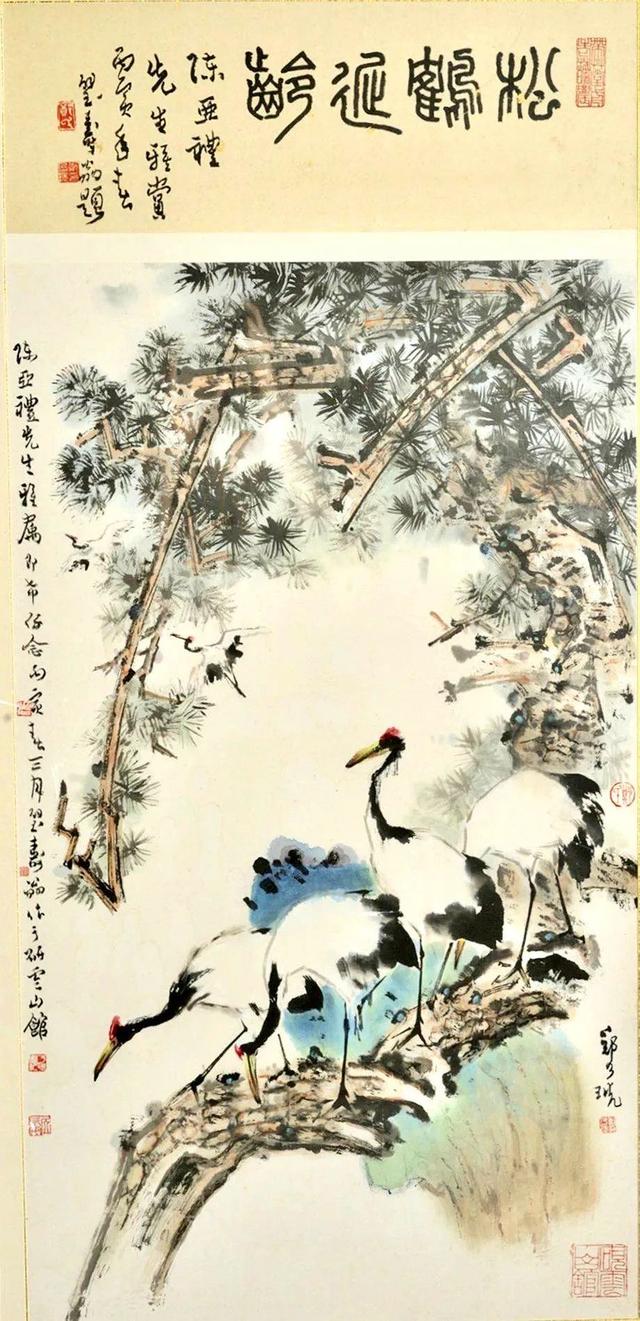

郑乃珖 松鹤延年

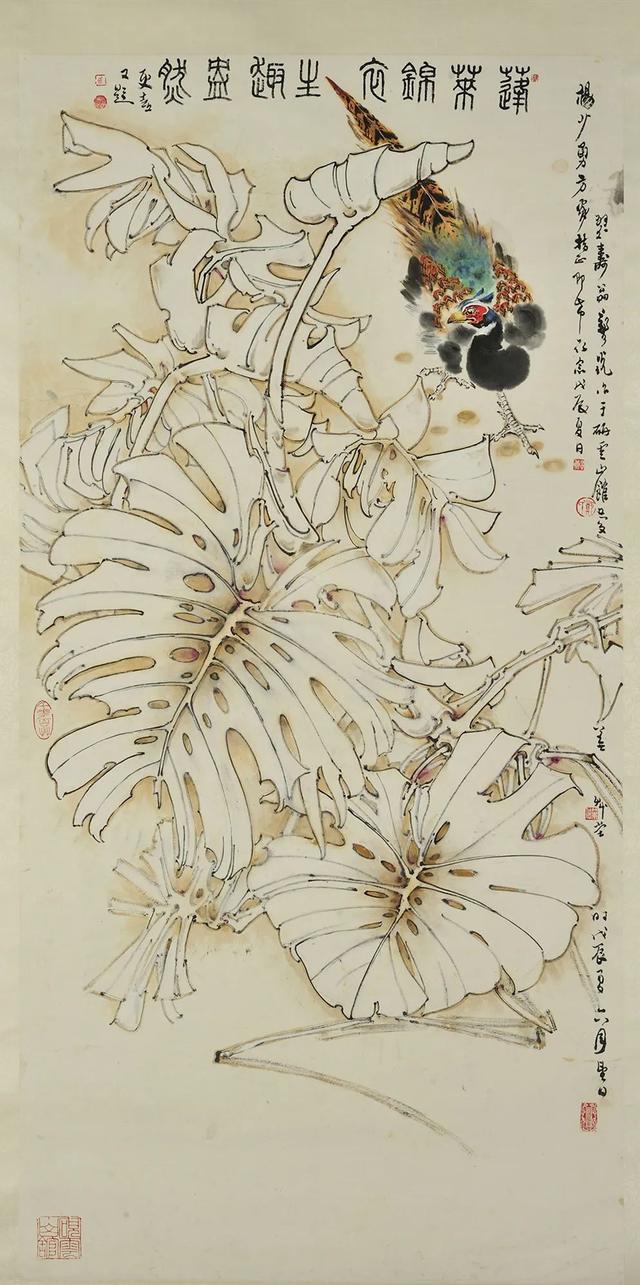

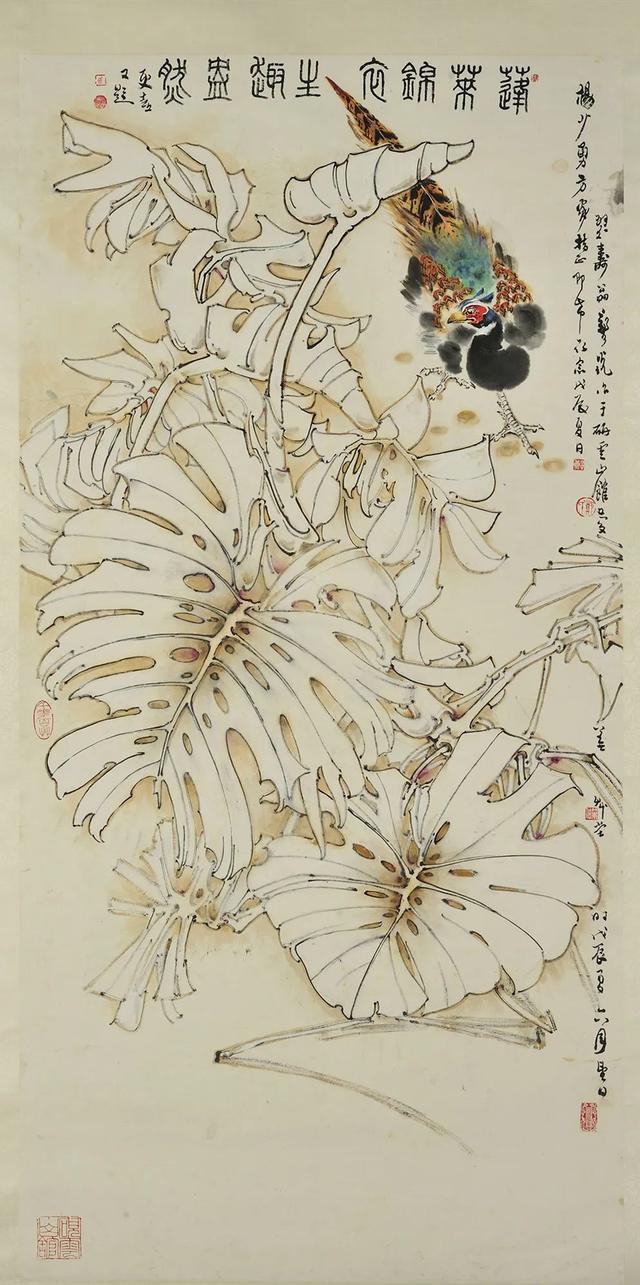

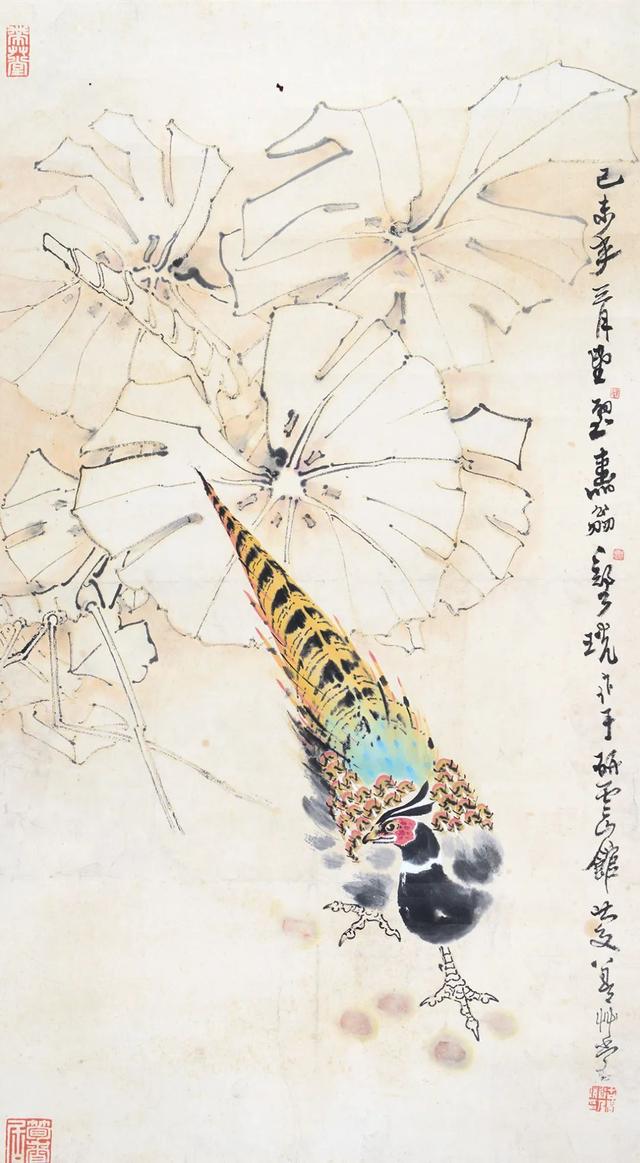

郑乃珖 龟背锦鸡图

回顾荣宝斋和郑乃珖之间的渊源,可以追溯到上世纪50年代。那时郑乃珖旅居西安,凭借工笔花鸟初露圭角,先在西北美协国画研究室为专业画师,后至西安美专(西安美院前身)国画系任教。

他处在创造力最旺盛、最充沛、也是成果累累的黄金阶段,登华岳,赴陕北,越秦巴,穿戈壁,略尽西北雄浑风貌,自然奥秘尽入画卷,也受“长安画派”影响,在古都与赵望云、石鲁、同乡蔡鹤汀、鹤洲兄弟,何海霞、康师尧、方济众形成了走革新之路的绘画群体。

荣宝斋很快注意到了这位与齐白石同处一个时期,却有着自己的独特面貌的艺术家,于是开始陆续购买推介他的画作,并陆续建立起密切的合作与友谊关系。

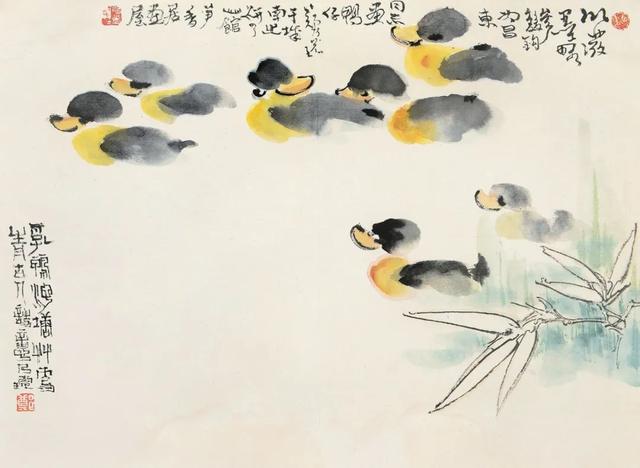

郑乃珖 春江水暖

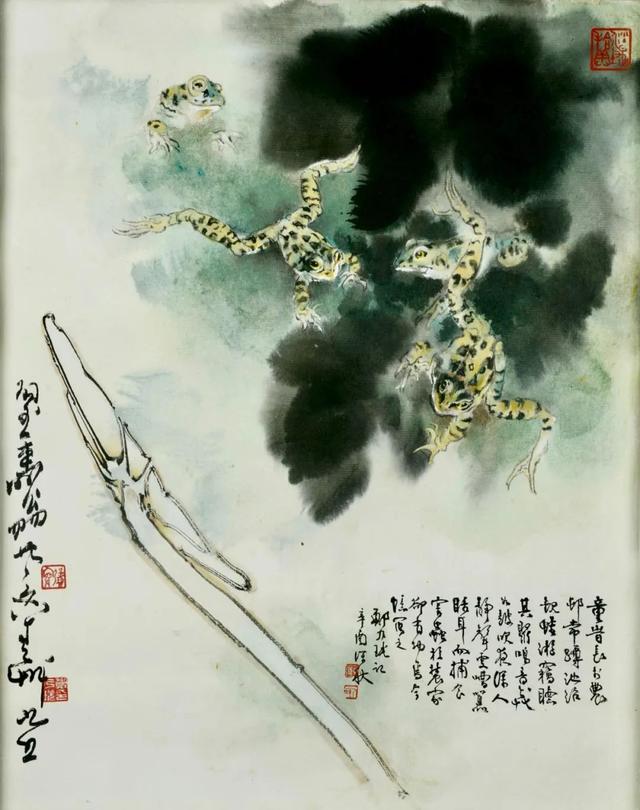

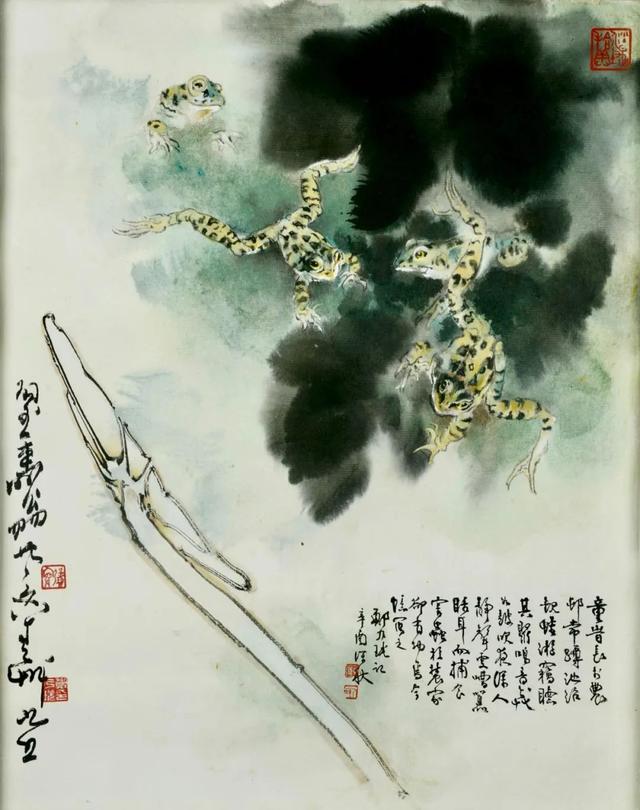

郑乃珖 蛙鸣图

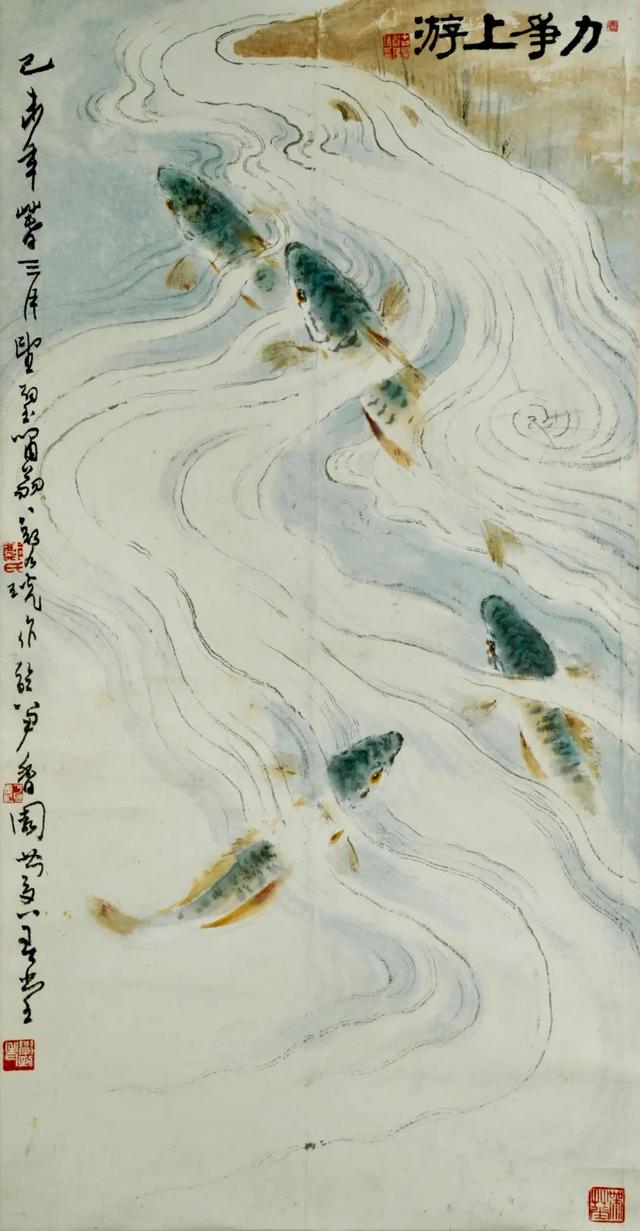

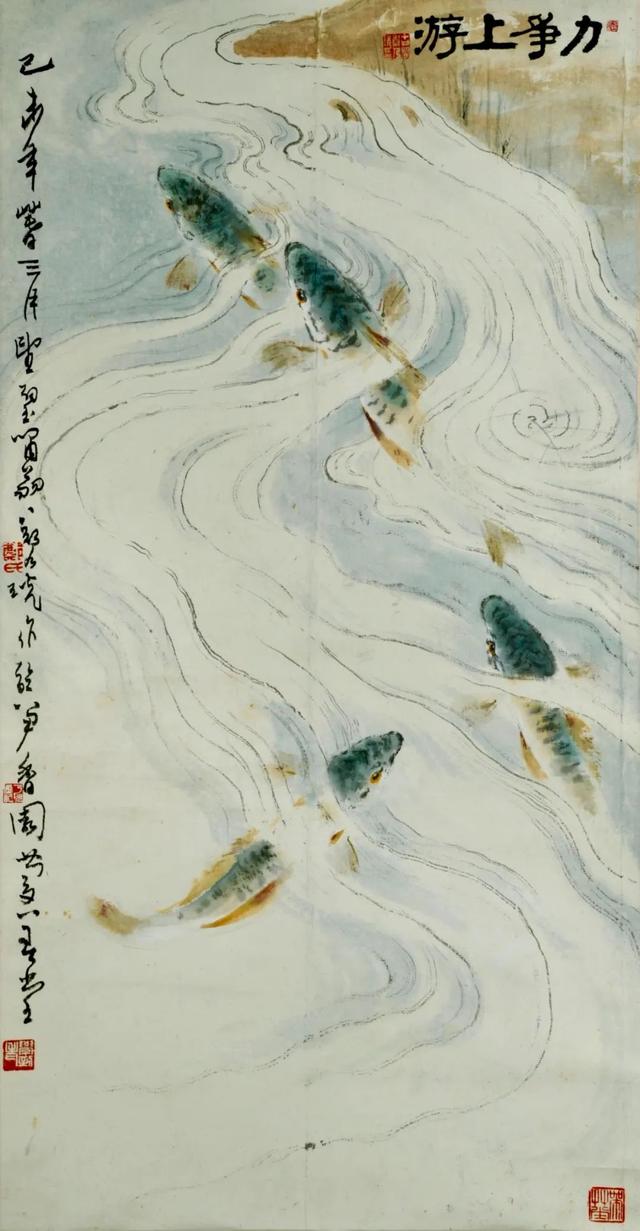

郑乃珖 力争上游

1980年,荣宝斋出版《郑乃珖花卉》画集;1982年,荣宝斋在北京主办《郑乃珖画展》;1983年出版的《荣宝斋画谱·蔬果时鲜集》收录了郑乃珖的80余件作品……荣宝斋新生30周年庆上,69岁的郑乃珖携夫人出席并作贺诗:「神州文物溯城,荣宝斋扬内外名,片羽占光珍风藻,金玉牒递婴鸣。情怀畅借霜毫拨,肝胆欣随菊酒倾,什载良辰逢四化,艺林韵市集燕。」

到了1990年,郑乃珖与荣宝斋达成进一步合作,将自己的绘画作品交由荣宝斋独家经营,有关作品之流通的税务交纳亦由荣宝斋代为办理。这源于相互间的相知与甄选,是荣宝斋对艺术家学术高度、市场潜力的认定,也是郑乃珖到了80岁高龄却依旧保持着创造力的最好佐证。

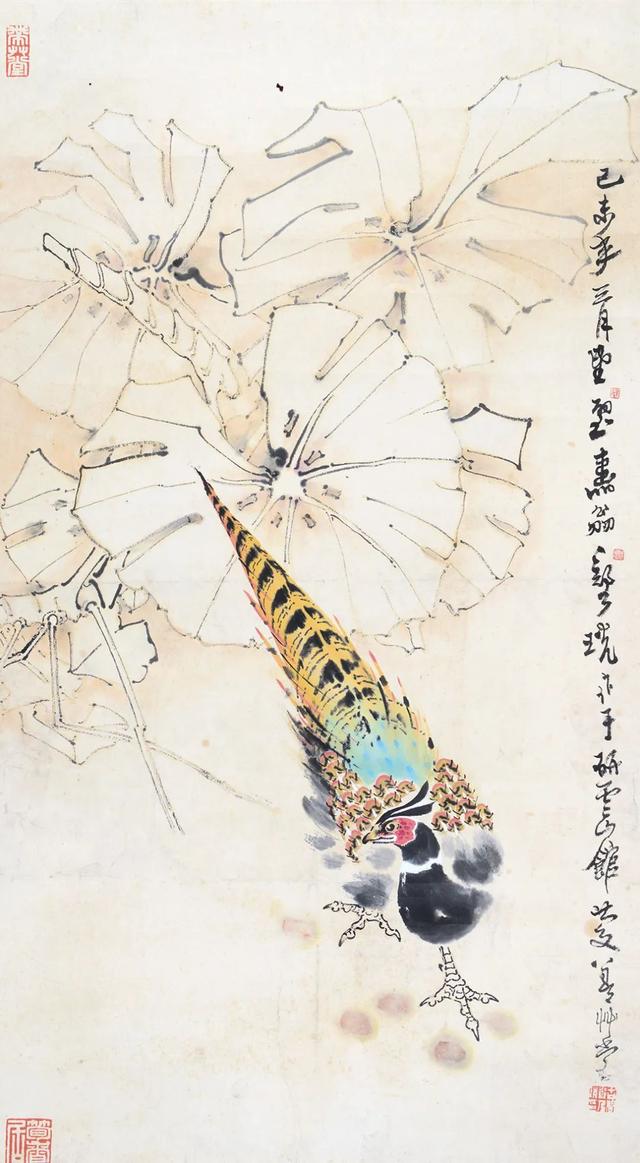

郑乃珖 蓬竹雉鸡图

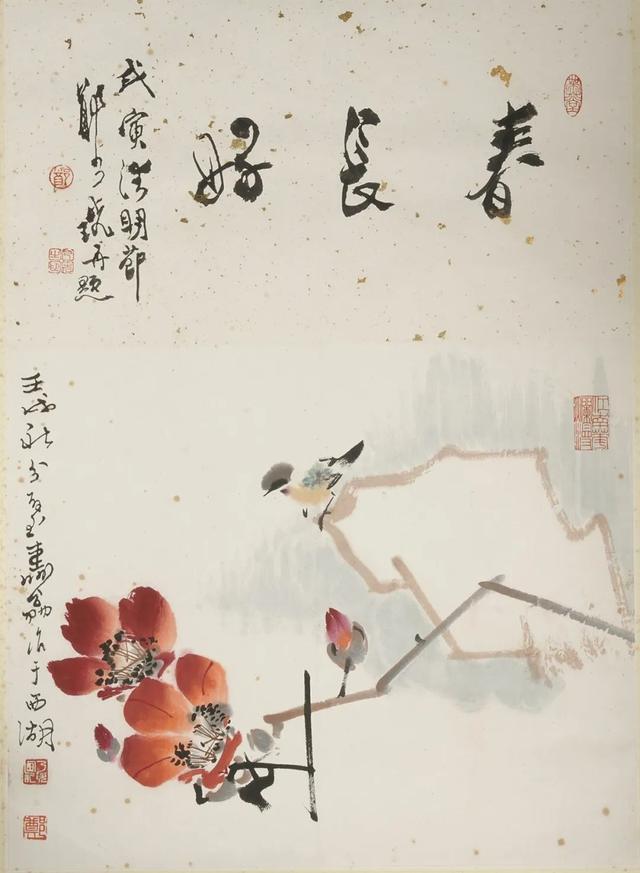

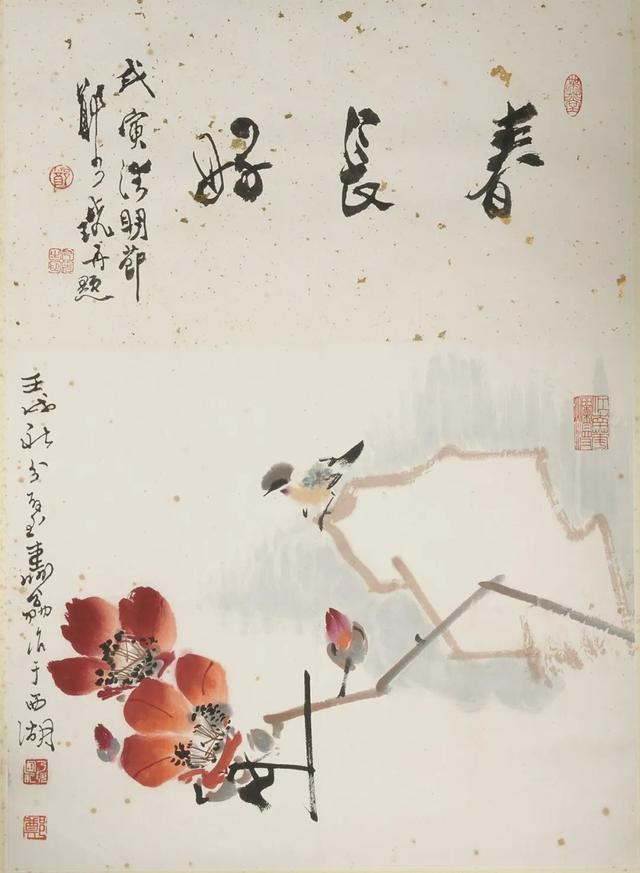

郑乃珖 春长好

_

为画而生

在友人眼里,郑乃珖这一辈子,对物质生活没有什么要求,不喜张扬,宠辱无惊,唯在书画上倾注所有。

他的前半生辗转闽、沪、港、粤、台及南洋一带,一直悉心研究绘事,画风渐见自立,声誉鹊起,为构筑当代工笔花鸟画体系作出前瞻性的思考与突破性的实践。尽管一路上并不顺遂,遇天灾,遭人祸,他从未放弃书画这件事。

郑乃珖 松鹤延年

郑乃珖 朝晖

从漫画家、美术史家黄苗子先生生前的回忆里也可以窥见郑乃珖的风度。70年代中期,郑乃珖经常到北京和黄苗子见面,有时在颐和园藻鉴堂见面,有时是在黄苗子位于芳嘉园的狭小住所。

黄苗子记得,郑乃珖说话带着很重的福建口音,交往待人沉着谦逊。他经常在藻鉴堂(当时的中国画研究院前身)作画,除了一日三餐之外,整天都在画案旁辛勤劳作,在一幅作品完成找几位朋友欣赏讨论之外,很少找人聊天,画面中也总是呈现出明快愉悦的气息,借用昔人评吴谷人骈文的「春山不老」之喻再恰当不过。

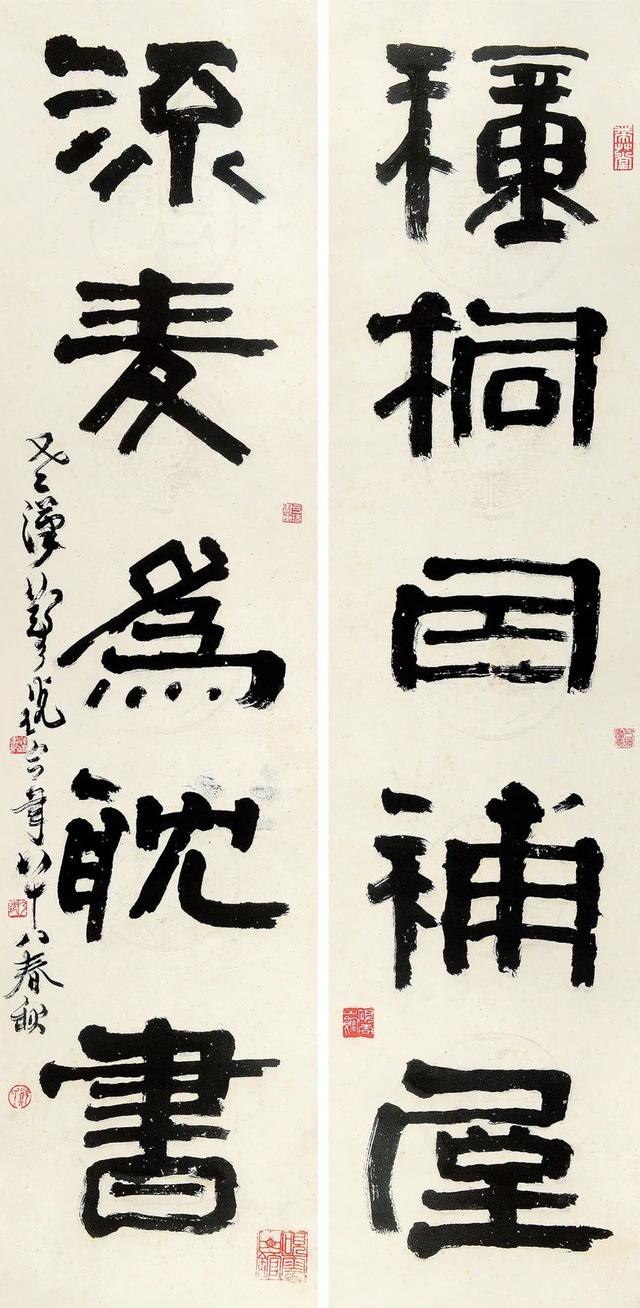

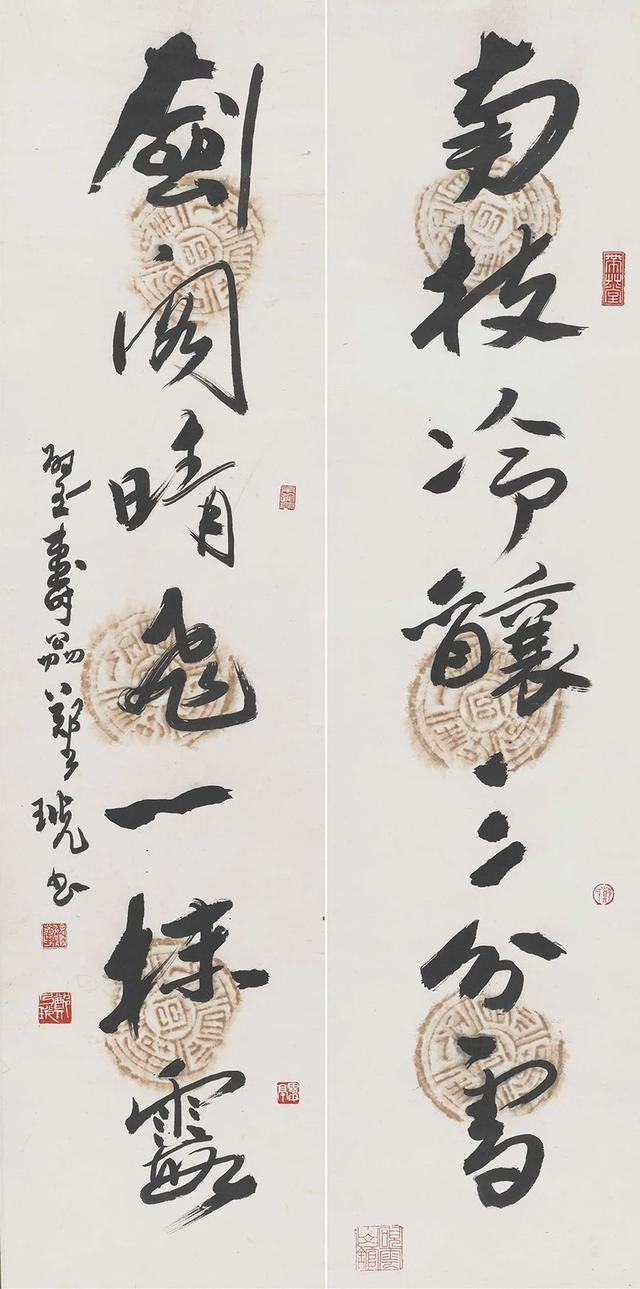

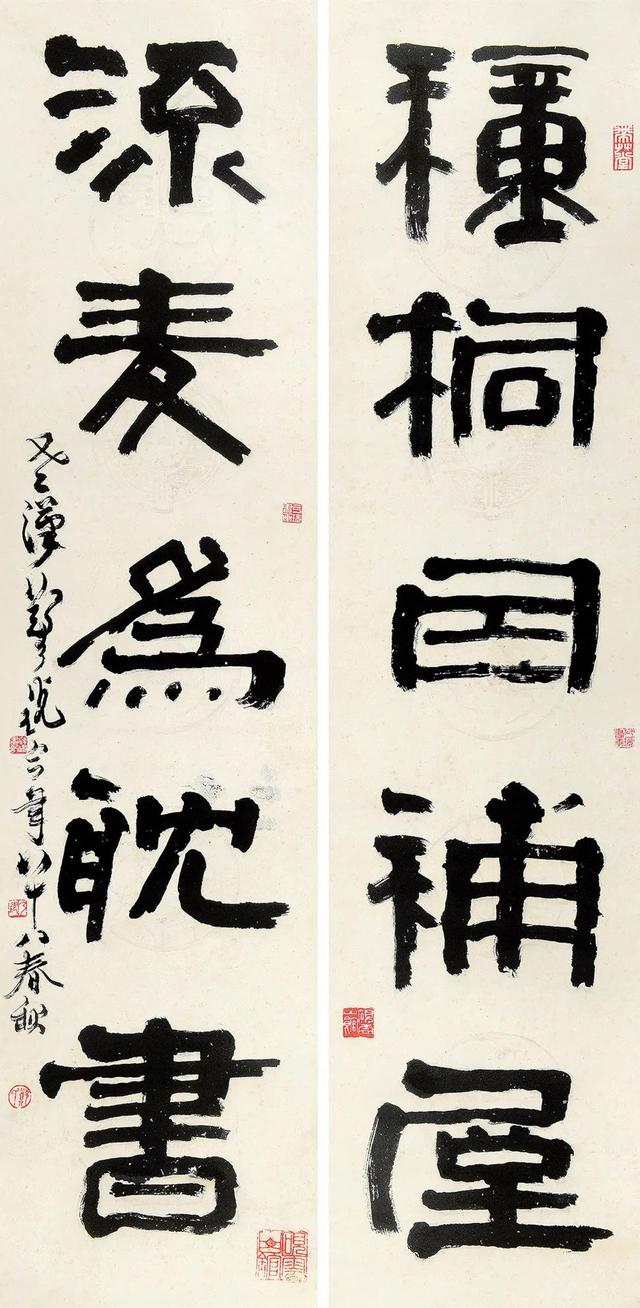

郑乃珖 隶书五言联

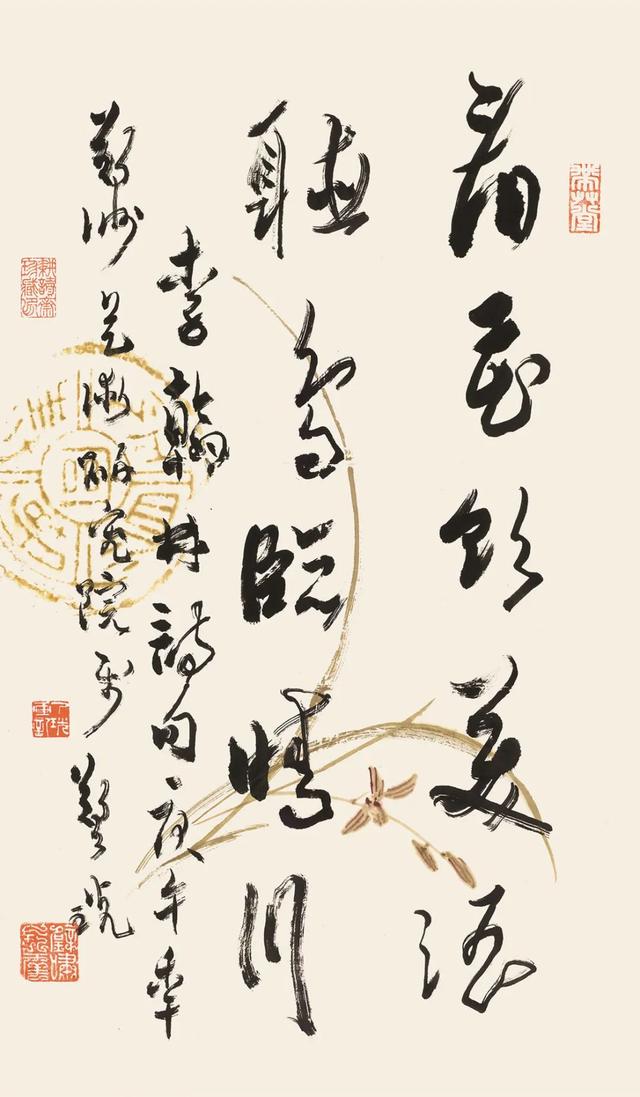

郑乃珖 书法、兰花

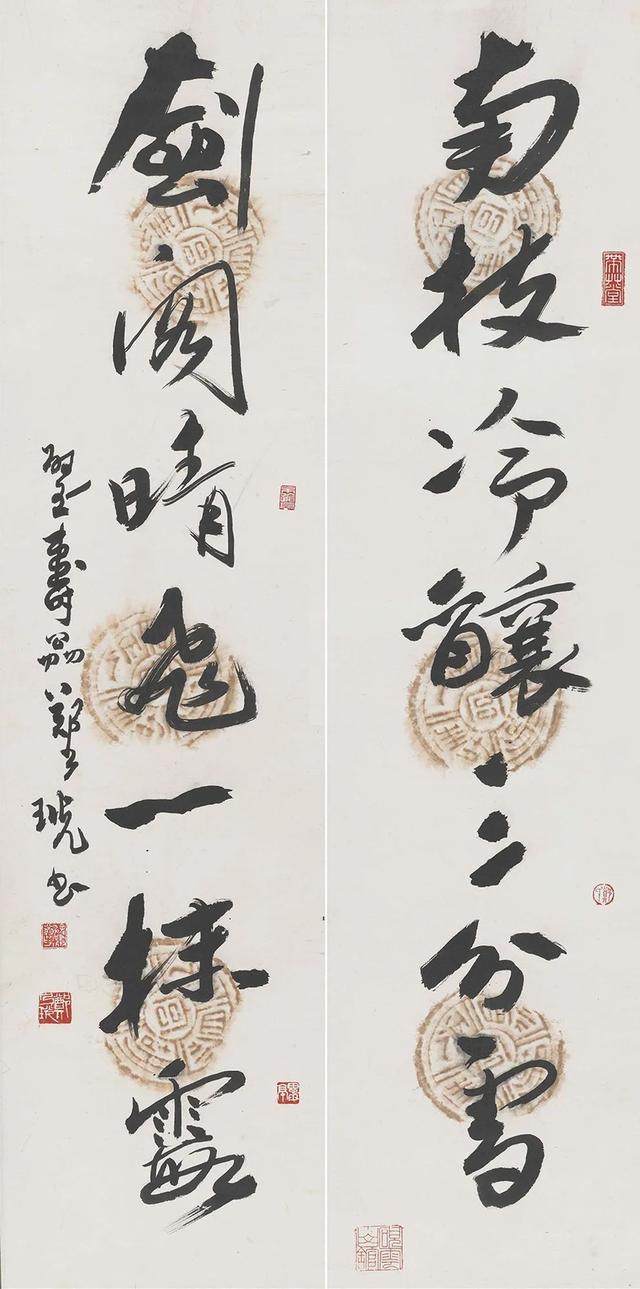

郑乃珖 书法对联

郑乃珖是真心热爱书画的。

他在特殊岁月里多次和后辈蒋平畴说自己是「为画而生」。后来蒋平畴在《记郑乃珖先生》一文中写了这么一个细节:1971年严冬,郑先生从西安寄来两帧水墨山水画页,画端各有题记:

零下廿度,手僵墨冻,草草不工,璧啸雪夜漫写于长安城外 赠平畴清玩 辛亥冬节。

屏韶画友属正。辛亥初冬呵冻点染,墨不顺手,乃珖并记。

冬日里「手僵墨冻」,却欲罢不能,还要「 呵冻点染」,画他非画不可的画。把这份坚持与热爱延续了一生,郑先生确确实实是「为画而生」。

「先生之风」

● 我们想在「先生之风」专辑中呈现的,是郑乃珖、陈子奋、潘主兰在内的这代艺术家的态度和风范。

● 在文化、思想和制度都变化最剧烈的20世纪,他们能够完全主宰自己命运的时间其实并不多,在一生的绝大多数时候,他们是被时好时坏的年代和潮流不断裹挟着往前的。但即便如此,他们都始终保持了自己的一种生活态度和艺术标准。

● 为了对这一群人的“态度”有更丰富的了解,也为了追寻闽籍书画的发展历程,我们选择了其中郑乃珖、陈子奋、潘主兰、沈觐寿等几位闽籍书画家来做更多的探寻,敬请期待。

走出至暗时刻

收到原西安美院院长刘文西寄来的平反信件时,郑乃珖先生已67岁。

那时「文革」刚结束不到1年,「文革」期间被卷入的「批黑画」风暴让他身心俱疲,几近崩溃,只得离开伤心地西安,回到故乡福州。

郑乃珖 米颠拜石

苦难无法抹去对艺术的感知力。书法家蒋平畴记得,那段灰色岁月里自己常常上门拜访郑先生,对先生的高妙之处深有感触:「面对看似不易说清的绘画难题,先生每每片言只语即拨开云雾」,「不起眼的画作,往往经其凝视之后,或植以几根草一片石,或佐以几点苔一抹彩,宛然圣手一着棋举盘皆活。」

尝尽人间的沉寂和苦楚,等到黑暗过去,绝处逢生的快乐出现,郑乃珖「精神为之一振」,迅速投入到热爱的创作中去,继续自由地挥洒笔墨,以至于画家宋文治要在往来书信中再三叮嘱郑乃珖「心病才好,不能太兴奋、太劳累」。

郑乃珖与钱伟长、刘海粟、叶浅予、黄新波等在大连

到了1978年,西安美院、荣宝斋、北京饭店先后来函为1974年的「批黑画」事件平反,郑乃珖在内的老一辈书画家总算熬到了创作的春天。

外界的干扰消失,创作回归艺术本体精神。

尽管步入晚年,郑乃珖不囿陈见,善于自我革新。此后三十年里,不但工笔重彩花鸟画迸发出新的生命力,泼墨泼彩大写意山水也日见增多,极具个人风格的「师法自然、借古今」、「形以物状,色以赋情」、「诗画本一律,天工与清新」等艺术特质逐渐清晰,郑乃珖更加纯粹了。

郑乃珖 富贵长春

郑乃珖 凌波仙子

郑乃珖 瓜果四条屏

荣宝斋

1979年11月,荣宝斋与日本西武百货合作,在日本大阪举办了「中华人民共和国建国30周年暨中国荣宝斋展览会」,在全国范围内特邀书画名家为展览进行专门创作,郑乃珖的多幅作品位列其中。

作为中日文化长期断绝后的首次交流,展览得到了文化部的支持,也引起了中日文化界的广泛瞩目。因此,荣宝斋格外重视,所邀请书画家有齐白石、徐悲鸿、张大千、李可染、关山月等等,其艺术造诣的共同性代表了荣宝斋的眼光所在。

郑乃珖 松鹤延年

郑乃珖 龟背锦鸡图

回顾荣宝斋和郑乃珖之间的渊源,可以追溯到上世纪50年代。那时郑乃珖旅居西安,凭借工笔花鸟初露圭角,先在西北美协国画研究室为专业画师,后至西安美专(西安美院前身)国画系任教。

他处在创造力最旺盛、最充沛、也是成果累累的黄金阶段,登华岳,赴陕北,越秦巴,穿戈壁,略尽西北雄浑风貌,自然奥秘尽入画卷,也受“长安画派”影响,在古都与赵望云、石鲁、同乡蔡鹤汀、鹤洲兄弟,何海霞、康师尧、方济众形成了走革新之路的绘画群体。

荣宝斋很快注意到了这位与齐白石同处一个时期,却有着自己的独特面貌的艺术家,于是开始陆续购买推介他的画作,并陆续建立起密切的合作与友谊关系。

郑乃珖 春江水暖

郑乃珖 蛙鸣图

郑乃珖 力争上游

1980年,荣宝斋出版《郑乃珖花卉》画集;1982年,荣宝斋在北京主办《郑乃珖画展》;1983年出版的《荣宝斋画谱·蔬果时鲜集》收录了郑乃珖的80余件作品……荣宝斋新生30周年庆上,69岁的郑乃珖携夫人出席并作贺诗:「神州文物溯城,荣宝斋扬内外名,片羽占光珍风藻,金玉牒递婴鸣。情怀畅借霜毫拨,肝胆欣随菊酒倾,什载良辰逢四化,艺林韵市集燕。」

到了1990年,郑乃珖与荣宝斋达成进一步合作,将自己的绘画作品交由荣宝斋独家经营,有关作品之流通的税务交纳亦由荣宝斋代为办理。这源于相互间的相知与甄选,是荣宝斋对艺术家学术高度、市场潜力的认定,也是郑乃珖到了80岁高龄却依旧保持着创造力的最好佐证。

郑乃珖 蓬竹雉鸡图

郑乃珖 春长好

为画而生

在友人眼里,郑乃珖这一辈子,对物质生活没有什么要求,不喜张扬,宠辱无惊,唯在书画上倾注所有。

他的前半生辗转闽、沪、港、粤、台及南洋一带,一直悉心研究绘事,画风渐见自立,声誉鹊起,为构筑当代工笔花鸟画体系作出前瞻性的思考与突破性的实践。尽管一路上并不顺遂,遇天灾,遭人祸,他从未放弃书画这件事。

郑乃珖 松鹤延年

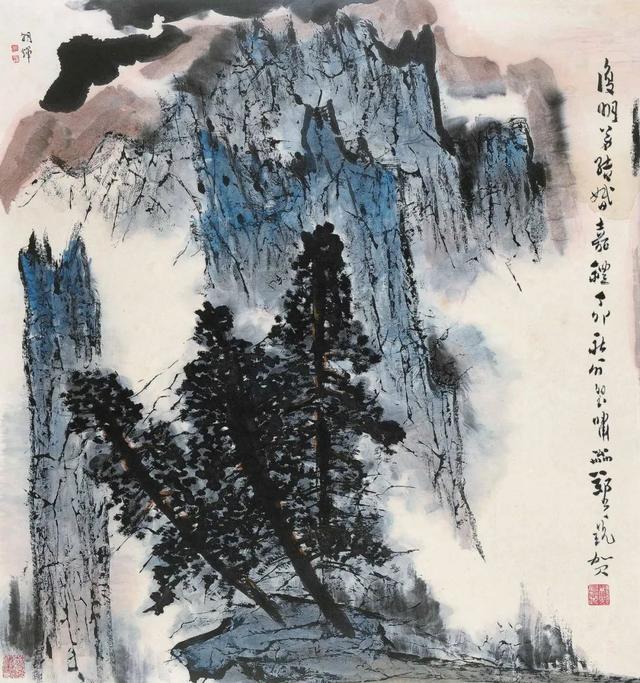

郑乃珖 朝晖

从漫画家、美术史家黄苗子先生生前的回忆里也可以窥见郑乃珖的风度。70年代中期,郑乃珖经常到北京和黄苗子见面,有时在颐和园藻鉴堂见面,有时是在黄苗子位于芳嘉园的狭小住所。

黄苗子记得,郑乃珖说话带着很重的福建口音,交往待人沉着谦逊。他经常在藻鉴堂(当时的中国画研究院前身)作画,除了一日三餐之外,整天都在画案旁辛勤劳作,在一幅作品完成找几位朋友欣赏讨论之外,很少找人聊天,画面中也总是呈现出明快愉悦的气息,借用昔人评吴谷人骈文的「春山不老」之喻再恰当不过。

郑乃珖 隶书五言联

郑乃珖 书法、兰花

郑乃珖 书法对联

郑乃珖是真心热爱书画的。

他在特殊岁月里多次和后辈蒋平畴说自己是「为画而生」。后来蒋平畴在《记郑乃珖先生》一文中写了这么一个细节:1971年严冬,郑先生从西安寄来两帧水墨山水画页,画端各有题记:

零下廿度,手僵墨冻,草草不工,璧啸雪夜漫写于长安城外 赠平畴清玩 辛亥冬节。

屏韶画友属正。辛亥初冬呵冻点染,墨不顺手,乃珖并记。

冬日里「手僵墨冻」,却欲罢不能,还要「 呵冻点染」,画他非画不可的画。把这份坚持与热爱延续了一生,郑先生确确实实是「为画而生」。

「先生之风」

● 我们想在「先生之风」专辑中呈现的,是郑乃珖、陈子奋、潘主兰在内的这代艺术家的态度和风范。

● 在文化、思想和制度都变化最剧烈的20世纪,他们能够完全主宰自己命运的时间其实并不多,在一生的绝大多数时候,他们是被时好时坏的年代和潮流不断裹挟着往前的。但即便如此,他们都始终保持了自己的一种生活态度和艺术标准。

● 为了对这一群人的“态度”有更丰富的了解,也为了追寻闽籍书画的发展历程,我们选择了其中郑乃珖、陈子奋、潘主兰、沈觐寿等几位闽籍书画家来做更多的探寻,敬请期待。