亚明(1924—2002)原姓叶,名家炳,号敬植,后改名亚明,安徽合肥人。20世纪中国画坛重要流派“新金陵画派”的重要推动者和组织者。历任江苏省国画院副院长,中国美协江苏分会主席,香港《文汇报》中国画版主编,南京大学艺术研究中心教授等。

20世纪50年代,“建设新中国”成为中国画表现的重要主题之一。1949年蔡若虹首次提出“新国画”一词,它的核心问题是新国画中所需要表现的新兴事物与传统笔墨之间的矛盾,表现人民大众喜庆生活与传统审美意趣追求精神格调之间的矛盾。为了解决这一矛盾,国画家被要求一方面掌握国画本身笔墨技巧,同时另一方面要进行大量的写生与走访,深入生活,从生活中激发对新生活的灵感,带动思想上的变化,以更好地使国画艺术为人民服务。恰逢国家建设的十年,这一时期的国画家们深入建设工地,亲眼目睹翻天覆地的变化,激发了创作的激情和灵感,并用画笔记录下来,亚明创作的《争分夺秒》就是其中一件代表作。

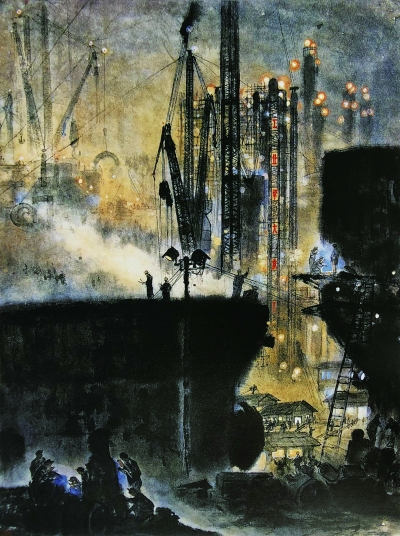

《争分夺秒》创作于1960年,其反映新中国建设风貌是当时中国画表现的重要主题。

“近景、中景、远景”式构图

《争分夺秒》表现的是夜间从事工业生产建设的一个瞬间,在整体上采取了传统的“近景、中景、远景”式构图,以左右两个巨大的生产平台为主体,占据画面前景部分。画面后方的塔吊的塔身与动臂形成高低错落、疏密有致的垂直线,间或点点灯火,与近景形成对比,打破了巨大的黑色色块的沉闷,形成了画面独特的节奏感与视觉冲击力。

工业建设的表现手法

在当时,如何以中国画笔墨表现现代化机械生产的问题困扰着每一个国画家。亚明为了解决这一问题,前往各大钢铁厂体验生活,并画了大量速写。他借用山水画的创作方法,将巨大的机械当作山石来勾勒面貌,用笔考究,虚实结合。在宣纸上用类似泼墨的办法刻画出大型机械的厚重感,不失中国画的特殊韵味。

留白技法与光影调配

采用留白的手法处理机器产生的烟雾,这是中国画表现云雾的特殊方式。亚明成功地运用在这里,十分协调,毫不突兀。画面表现了工人们挑灯夜战的紧张场景,以夜色、机器的黑色和由灯光带来的棕黄色为主调,积墨与渲染相结合,别开生面。在远景的表现上,朦胧的夜色下成片的吊车高低错落,在视觉上有很强的冲击力。

在创作这幅工业题材的国画作品时,亚明先通过速写琢磨构图,再用干枯的笔勾勒机械轮廓和工人形象。勾完线之后,再根据画面和主题所需的虚实变化染一两遍墨,墨干后再敷色,不断调整从而使画面协调,生动描绘出工人奋战拼搏的紧张而热烈的场面。

可以说,亚明的《争分夺秒》是对如何用中国画语言表现现代工业建设的一个很好的回答,是有效融汇中西绘画、创造新中国画的优秀作品。