值此尊敬的许麟庐先生驾鹤西去四年,人们尚在追思怀念之际,由先生夫人王龄文率子许化迟捐赠的先生精品遗作大型画展,即将在先生的家乡山东烟台隆重开幕。闻其讯,我心潮澎湃,难以自抑,并再次清楚地记起当代著名学者,红学大师冯其庸先生带我登府拜访许先生时书赠给他的诗作:

相视平生五十年,风高浪急到华颠。挥毫犹觉天地窄,为有胸怀藏大千。我与先生结墨缘,竹箫斋里参画禅。由来六法皆未法,亮节高风是大坚。

冯先生的诗作让我读出了两位先生的墨缘挚情;读出了许老胸藏大千、德高艺精的大家风范。冯先生这气势磅礴、蕴涵精准的好诗,就正是我——一个大众日报美术编辑,有幸26年跟随麟庐老不断学习、不断体会其言传身教的指南。

许麟庐是当代最有独创性的艺术大家之一。他性格豪爽,喜爱交友;他为人低调,不爱张扬;他情系笔墨,埋头“耕耘”,年届九十五岁,从艺七十余载,大作享誉海内外;并为国家搜购收集历代遗珍,走遍大江南北,作出重要贡献……

而在我这位忠诚学子的心目中,麟庐老还更是一位心系齐鲁、德艺双馨的画坛高师。

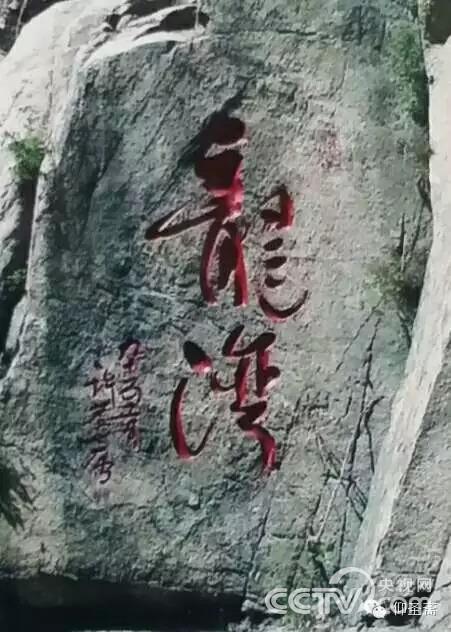

2010年4月许麟庐先生为泰山题写“龙湾” 叶兆信摄

一

2010年6月,“中华泰山封禅大典”演出在泰山脚下的天烛峰拉开了序幕。夜色笼罩着的泰山山脉,独有天烛峰被强光打亮。二十多米高的石崖上镌刻着的“中华泰山封禅大典”,在照射灯的作用下,极为醒目。而题写这八个大字的人,就是已进鲐背之年的许麟庐先生。

就在4月中旬的一天,我和泰山风景名胜区的管委会副主任刘慧一起,走进北京的“竹箫斋”。刚入麟庐老的卧室,就听到他高声问:“兆信来啦?”我赶紧答应。

说实话,我已经记不起这是多少次到许老的家里了。但听他的家人、友人说,他还是经常问起我,“最近见到兆信了没有?我们又有好长时间没见面了。”我觉得,这份惦念不只是为我,而更是一种对山东老乡、对我们大众报人的牵挂。多年来,他身为大家,情牵桑梓。省内凡有重要事需他支持,他都是说:“老家的事,义不容辞。”随后就是该写的写,该画的画,从不计报酬。我们大众日报创刊 55 周年、 60 周年、 70 周年,许老都给我们作画祝贺。在《大众书画》创刊时,他不仅作画祝贺,还寄语说,省级党报办画刊,很有意义,祝越办越好。这次我提出请许老为泰山题字,他更是兴奋异常,说:“泰山是我们民族的象征,山东的骄傲,我祝福山东,祝福泰山”。

刘慧把带去的“泰山四喜童子瓶”递到麟庐老面前,说:“这个花瓶,是根据乾隆御赐霁蓝开光粉彩婴戏瓶重新设计制作的,取名为:平平、安安、顺顺、当当,也寓示着您老和夫人王老平平安安、顺顺当当。”他老人家盯着花瓶笑着说:“托泰山的福!”

我们递上《中华泰山封禅大典》的刻石照片,他频频点头,内心的满意表现在脸上。

接着我请麟庐老为泰山桃花峪景区题写“龙湾”二字,并说明刻字的环境林木繁茂,山深泉清,或湍飞于云天,或直泻于谷底。“这里是泰山生长赤鳞鱼的地方,一年四季瀑布不停”。

于是,麟庐老高兴地站起身,让家人搀扶着来到百平米画室。看这里,淡褐色扁额上郭沫若题写的石绿色“竹箫斋”三字熠熠生辉,西墙上康有为的对联“灵风抚云舞,神鸾调玉音”含着深韵。只见许老挥动巨颖,笔风墨雨,气撼山河般地书写起来。他一连写了四张,又上下打量,左右端详,从中选出一张,把其余三张撕掉。上一次来题“中华泰山封禅大典”时也是如此,写了三张,选中一张,让家人撕掉两张。

老人对书写艺术的认真、负责,足以让粗制滥造者汗颜和羞愧。

而今,“龙湾”二字已镌刻在极富天然之美的泰山摩崖之上。它与“中华泰山封禅大典”的八个大字一样,用笔险劲、峭拔,有“横扫千军”之势,有“挥毫犹觉天地窄”的气魄,也透着他对齐鲁大地、巍巍泰山的深情。

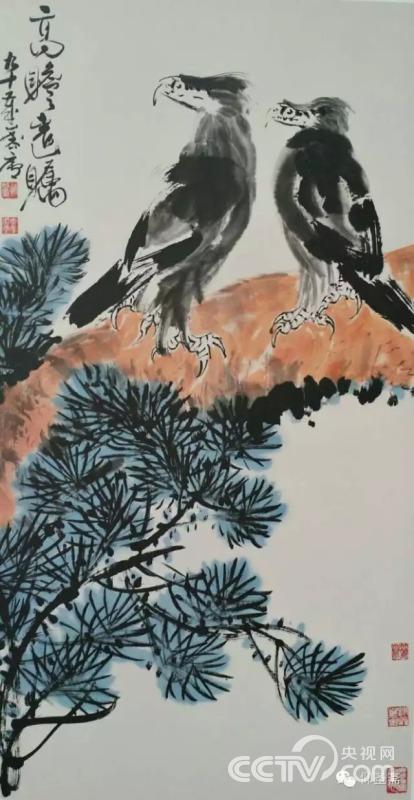

高瞻远瞩 178cmX95cm 2005年作

二

麟庐老是一代宗师齐白石老人的关门弟子。我每次和麟庐老在一起,他总会谈起他的恩师齐白石。他断断续续给我讲授的“尊师、学师课”,内容广博而深邃。他对老师人品、画品和气节的推崇和铭记,使我的心中涌满了对老一辈画坛大家的无比景仰,也启迪着我对绘画艺术的不懈实践和追寻。

麟庐老对我说,“我的老师齐白石从不论人非,他说艺术应人品为一,没有人品就无法谈画品。人品高尚,画品超然。论道德品质,我师是学习的榜样。”

“恩师写生很多,以山水为主。胡沁园是他的老师,给他钱让他到大山深处体验写生,五次远游南北各地,走遍了大半个中国,画了大量的写生。听说老师重病,他急忙返回。老师逝世,他就把写生稿在老师的灵前烧掉,以报答老师的培养之恩。”

“老师把中国画简化了,我说是中国的‘减法’;黄宾虹是‘乘法’,一张画画得越黑越好,加了再加,一层又一层。‘减法’和‘乘法’都是中国画的精髓,各有千秋。”

“画山水就几根线,画泰山《岱庙》几笔就画了出来,让人一目了然,还不失传统。画仕女大大方方,就像京剧里的含蓄美;美而不妖。画虾养虾,画鱼养鱼,仔细观察,深入研究,‘鱼能知我’,八大画虾神似,高其佩画的虾有形而无神,老师画的虾形神兼之。”

“老师有一个烟盒,天天放在衣袋里,里边放着昆虫的标本照着画,一直坚持到晚年。”

麟庐老还对我说,“老师暮年的‘变法’,历时十余年。通过‘变法’,他跳出了前人的窠臼,创立了自家的风格。”

“我随老师画画,不是笔笔亲授,让你看,就是入室弟子,自己回去再练。”

“不能跟老师画得一模一样,一定要另开门户,要学老师的基础,你自己得有变化。”

“在老师画案上画画的就我和苦禅兄。我俩同出同入,老师给画每人各一张,不管是《不倒翁》还是《荷花倒影》,题材、构图都一样。老师认为一张好点,一张差点,就让我俩抓‘阄’,然后吃完饭再走。”

在谈到齐白石老人的气节时,麟庐老对我说,“卢沟桥事变后,北平沦陷,日伪汉奸为了得到老师的墨宝,威胁利诱。老人气愤之下,在大门上贴出:‘白石老人心病复作,停止见客’;‘画不卖与官家,窃恐不祥’;‘中外官长,要买白石之画者,用代表人可矣,不必亲驾到门。从来官不入民家,官入民家,主人不利。谨此告知,恕不接见。’从此闭门谢客,不向敌人屈服。”

麟庐老还对我说,“我拿齐白石当自己的父亲,他戴的土耳其丝绒帽是我老伴做的,身上衣服都是我给买的。齐老师死了我亲自把他放到棺材里。老师随身带去四件东西:一个玉葫芦,一个红拐棍,两块图章和一支看家的毛笔。这都是老人的嘱托。”

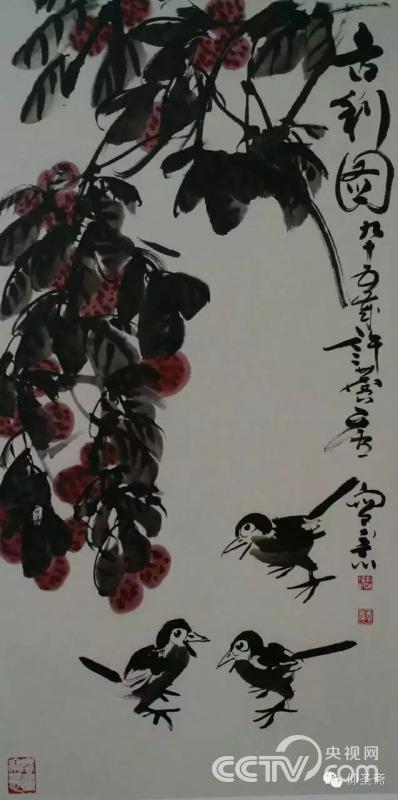

吉利图 138cmX90cm 2010年作

三

麟庐老可谓尊师、学师的榜样,同时他又是重友、爱生的楷模。他在中国画坛自觉带头弘扬承前启后的精神,令人感佩,堪为典范。他在艺术生涯中既有与齐白石、张伯驹、郭沫若、溥心畬、启功、傅抱石、潘天寿、刘海粟、李苦禅、关山月、亚明、陆俨少、朱屺瞻等的丹青合璧;又有与至今活跃在画坛的黄永玉、黄苗子、冯其庸等名宿的联袂创作;还有他作为一代大家为诸弟子王天一、蓝天野、刘宝纯、李杭、李燕、张登堂等的点金补遗;更有他对山东画坛尊老助新所倾注的心血汗水。

2001年的8月,麟庐老要我和崔辉先生一起,陪他回蓬莱老家大皂许家村。其间,他的言谈举止再次印证了他高尚的人品、胸怀,也再次给了我无尽的教益。

那天,我们的车子刚至他的家门口还没有停稳,八十五岁的许老就用很宏亮的京腔喊,“到家啦!”“大哥,我看您来啦!”

麟庐老指着墙上的画说:“是袁大仪画的吧?我回到北京给大哥画一张寿桃,装裱好寄来挂在这儿。”许老转过脸对我和崔辉先生说:“画桃还是白石老师。他在97岁时给我画了张寿桃,现在还挂在我的家中,是老人家最后的画作。所用桃红色都是他自己做的,现在的颜色出不来那种厚重沉着的感觉。”

“王明明和我是一个村,孙其峰离这里也不远。来家抽着这蓬莱阁烟,喝着这老家的茶,真是亲切!”许老兴致勃勃地对我们说。

“我回山东要看望的有两个人,就是黑伯龙和于希宁。”

“黑老和我,有 60年的交情。他的山水画大刀阔斧,人物画没有做作气;山水他临唐伯虎,人物他摹梁楷和马远,在临摹古代作品中黑老下了很大工夫。他的山水、人物别人学不来,笔墨神韵高超。字写得也好,写隶书有明朝人的味道。他是南北当之无愧的大家,在国内这样的大家没几个。”

“于希宁我称他大哥,他长我两岁。于老的梅花姿态多,构图变化也大。白描、 淡彩、重彩、没骨,勾勒填彩多种表现手法,无所不能。”

麟庐老还对我们说,“青岛的赫保真牡丹画得好。他还是黑伯龙的老师。”

“王炳龙是苦禅兄的学生。他的花鸟画墨活,色用得也巧妙;他还会说评书,当年在北京见到我就给我来上一段儿。”

“陈维信在济南学生很多,刘宝纯、张登堂等等,张宝珠是黑伯龙的学生。”

“刘宝纯画的大海,能听到咆哮的涛声。”

“郭味蕖原给徐悲鸿当秘书。他的画中西结合,花头用工笔的画法,枝叶是写意。”

“临清、高唐出画家,李苦禅、黑伯龙,张彦青、孙大石都是。”

麟庐老还问崔辉先生:“崔辉艺术馆开馆了吧?”崔辉笑着说:您老和兆信的画都挂在馆里。

“王学仲艺术馆你俩去参观过吗?”我和崔辉都回答没去过。

许老说,“现在全国已有很多艺术馆,齐白石、关山月等等。艺术馆建起来,管理是个很麻烦的事情。黄胄还不是让艺术馆给累得呀!”

“我喜欢岭南画派的黎雄才,他在广州有家不住,到乡下去画画,心静如水。”

这时,许老的小儿子许化迟告诉我们,从记事起,我还从未听到过父亲说哪一个艺术家或画家不好的话,有时我问他这个画家怎样,那个画家怎样,他都是说好、好!对年轻的画家更是多有鼓励。这就是我父亲的秉性。

我想,这也正是他亮节高风的内涵之一斑。

樱桃枇杷138cmX90cm 2010年作

四

1997年,麟庐老在济南画院首次举办个人画展,引起很大反响。其后,他又精心准备,分别于 2002 年、 2005 年在山东省美术馆和烟台市举办了大型“许麟庐书画展”,再次赢得如潮好评。展览期间,省里的老同志谭启龙、苏毅然、梁步庭、韩喜凯、张敬焘等和济南、烟台市的多位同志拨冗出席,热情祝贺。书画界专家和三万余爱好者陆续参观,交口称赞。来自省内外的专家说:“从这两个展览会里可以欣赏到他的作品功力、学养和历练过程。”由此,我也从展览会上的精品画作中,深深体味了“由来六法皆未法”的“竹箫斋”艺术真谛。

画家黄苗子在看许老现场作画时写道:下笔如风,呼啸间破大江之门而出,潇洒飘逸,一幅画一鼓作气,实有“笔所未到气已吞”的意境。

“在百感交集中,他的笔墨愈加豪放,使我在那深沉的色彩中,看见了人的肝胆。”作家管桦对麟庐老这样评价。

2010年5月去北京时,许化迟对我说,今年十月份,麟庐老要在北京画院举办自己九十岁后的画展,并让我对他已经备好的部分作品先睹为快。那时,呈现在眼前的一幅幅精品,使我十分震撼。其画面的简洁、雄浑,笔法的老到、娴熟,用色的自如和随心所欲都令人赞叹,并清楚地告诉我:艺术无止境,只要肯攀登。面对高山,一定不要让年华虚度,一定要像许老那样,学愚公“每天挖山不止”。

他九十一岁写的《千秋万代》,八尺整纸,葫芦八哥,六个葫芦,三对八哥。葫芦蔓迂回交叠,摇曳多姿,橙黄色的葫芦在叶间点头,欢快的八哥在自由地伴唱。

《大喜大利》是他九十二岁时所画。荔枝鲜美,如带朝露,上叶下果,一笔多色,形乱而神不乱,纵横中有法度;六只喜鹊,夸大的白眼,就像京剧中的小丑,突出了它的神情,和全身墨色形成了强烈对比。

《双喜图》是许老九十三岁的作品之一。古梅蛟螭盘柱,胭脂点花,如六朝歌引,语简意繁;两支喜鹊落在枝头,呼应之间,如在对语。

一幅幅精品画作就这样把人的情感移植于描绘对象之中,跃动着他在大江南北所见所闻带来的清新灵气,跃动着他对齐鲁大地山水风情的独特理解,也跃动着他一个艺术大家的心灵、智慧之光。

许麟庐先生的殷切教诲,永远鼓励我前进。

许麟庐先生的音容笑貌,永远铭记在我的心中。

来源:央视网 作者:叶兆信