李可染是一个时代的标签。他敢于创新,革新了我国传统的山水画,为中国画的发展做出了突出的贡献。

李可染出生于1907年的徐州,是家里的第三个孩子。父亲是佃农,闹饥荒时逃到了徐州,全家人都目不识丁。

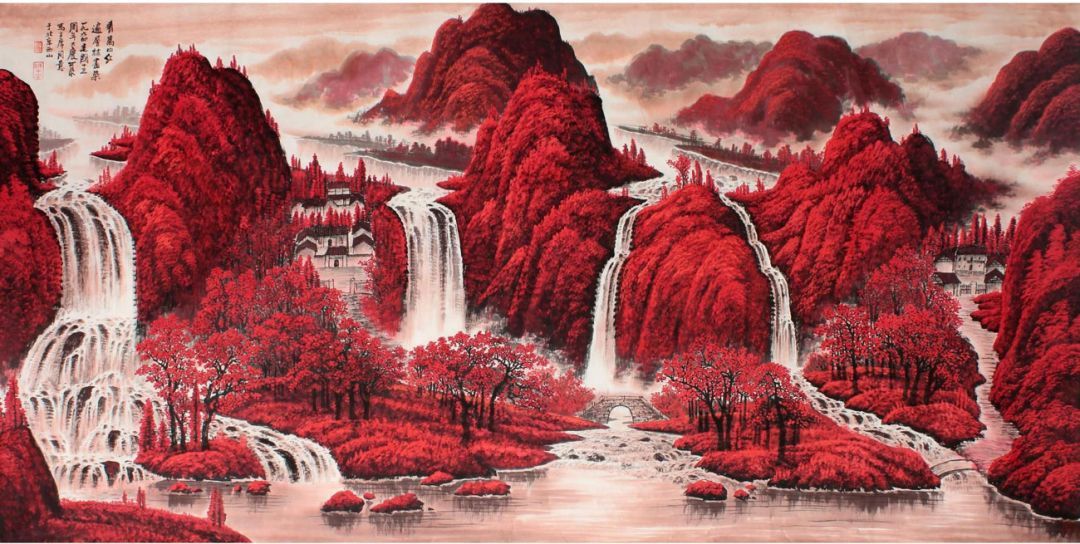

《万山红遍》

受地方文化的影响。李可染小时候几乎是听着刘邦故事长大的,而刘邦本身就有一种开拓进取、坚忍不拔的精神。同时,徐州的戏马台、项羽、苏东坡等很多历史文化遗迹都影响着他。也许他的儒雅、谦和、坚韧正是受此影响。

徐州有个快哉亭公园,当时里面有个“集益画室”,是钱食芝老先生和另外几个老画家长期作画的一个办公室。李可染和小伙伴经常趴在墙头上看他们作画。有一次,他翻过了墙头,在画室的窗户前往里看。钱食芝看他天天在那儿徘徊,就说,你进来看吧。就是这个举动,改写了李可染的人生。

16岁时,李可染考取了上海美术专门学院的初级师范科。这是中国近代第一所美术学校,就是在这里,李可染开始接受正规的传统中国画教育。他曾说:我16岁时最大的收获就是到了上海,它是中西方文化荟萃的地方,让我看到了不一样的世界。

1926年,李可染毕业回到徐州,在师范附小和徐州艺专教美术。此时的他,已经超越了祖辈,可以用画笔左右自己的人生了。

1929年,李可染投考了杭州的国立艺术学校,校长是林风眠。而就在入学考试前,他才知道此次考试是他并不会的油画,幸好同学张眺临时帮他补习了几天。但没想到的是,到了考试的时候,李可染考上了,张眺却没有考上。此后他们俩每天都去校长那儿磨,才终于同意了张眺的入学。

1950年,李可染成为杭州中国美术学院第一批的受聘教员,但在不久后,他就在当时的美术氛围中陷入了人生的困境。

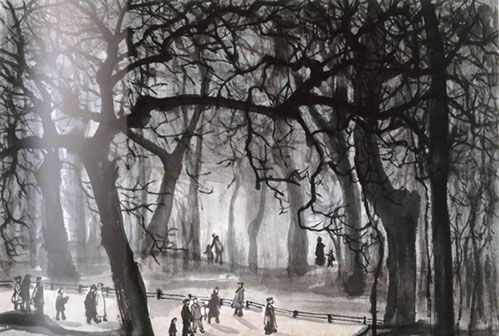

新中国初期的美术界,因为前苏联绘画教学体系的引入,以反应现实生活的写实画成为主流。此后中国画的发展由表现自我、书写意趣,转向了表现新社会的生活及讴歌政治运动为主,中央美术学院的绘画系也取代了中国画系。李可染也在学校的安排下去教授水彩画。当时整个社会对国画都不重视,很多老国画家都没了出路。

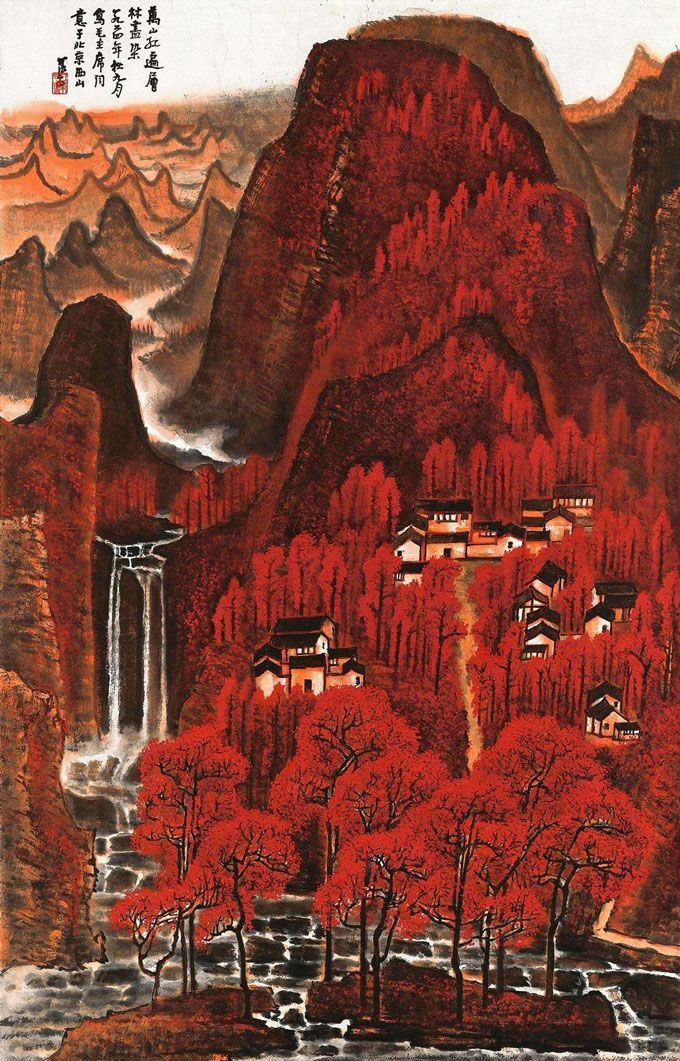

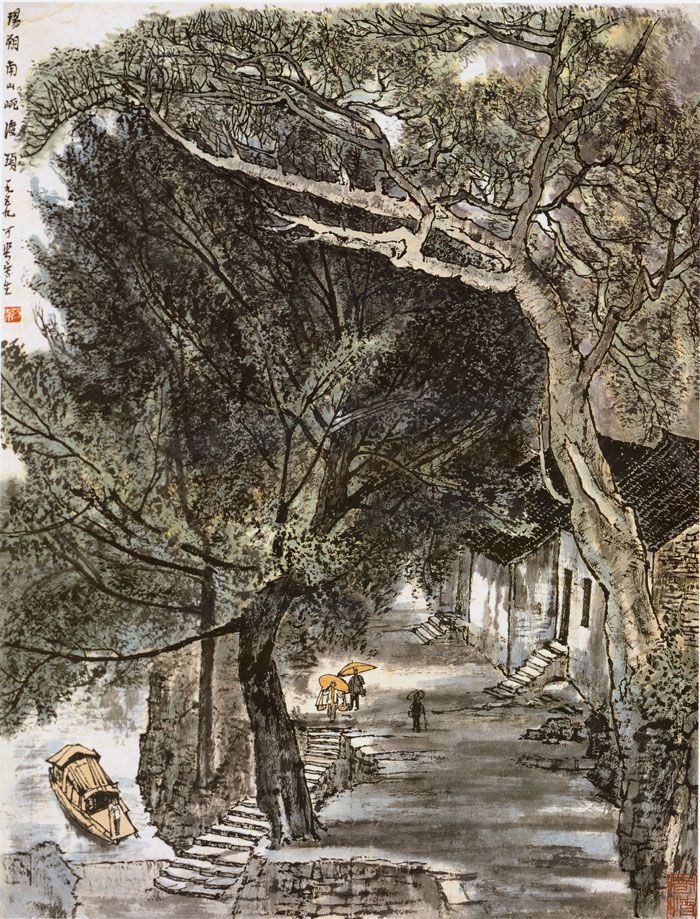

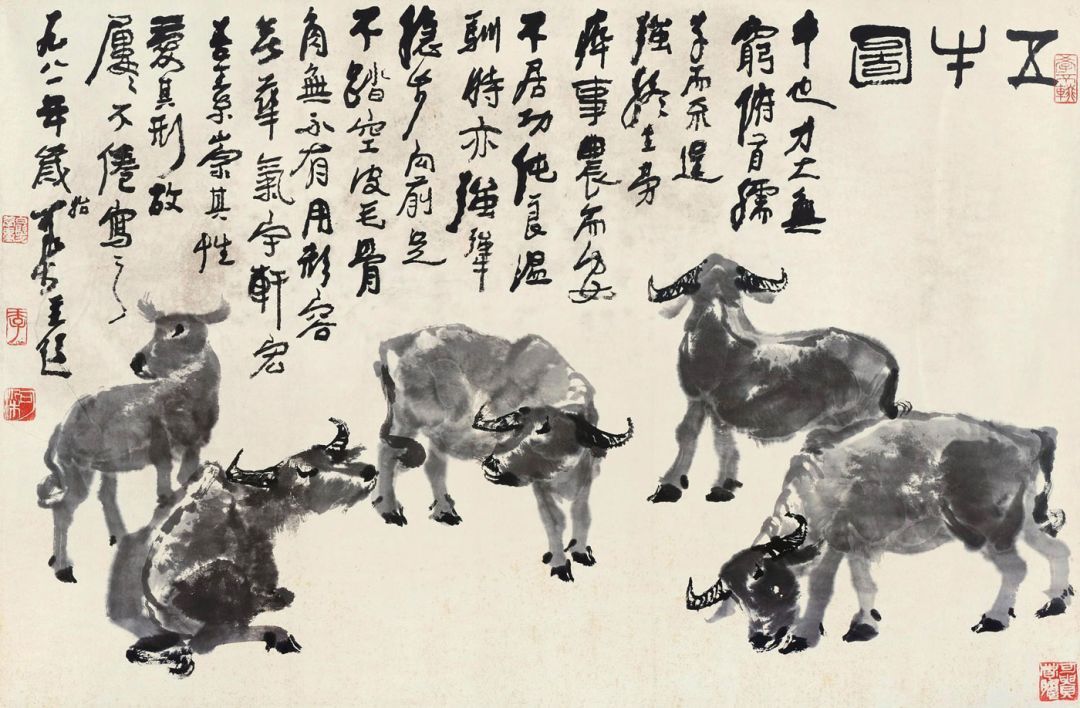

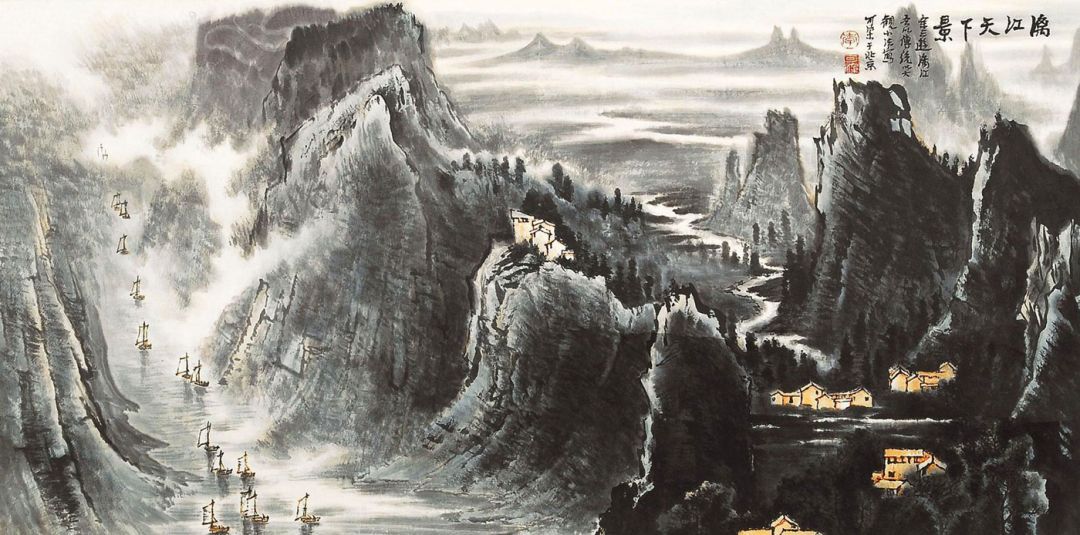

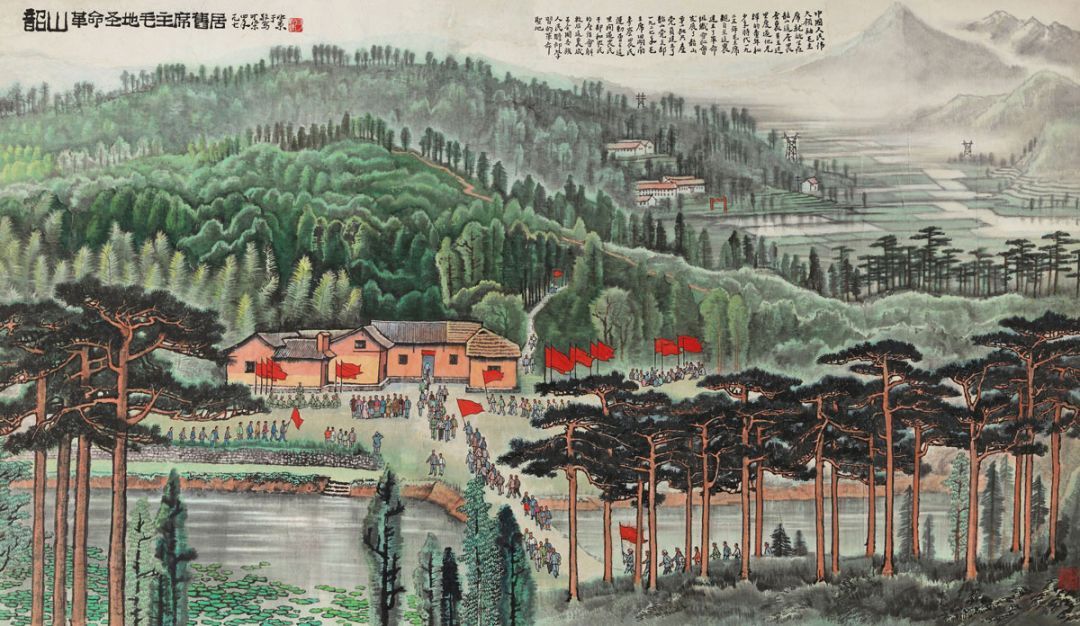

1950年,李可染在《人民美术》创刊号发表了《谈中国画的改造》,他写到:改造中国画,首要第一点就是必须挖掘已经堵塞了六七百年的源泉。也是从1954年起,李可染每年都去深山写生,有时甚至几个月。《北海晨曦》这幅作品就是他写生改革山水画走出第一步的第一张画。

李可染每到一处从不坐下来就画,而是对着周围的景色久久的观察,等胸中形成了一幅画之后才开始动笔,他从来都是一边写生一边总结。他说:一个画家,不但要表现出真山真水,气势、风貌,还要把自己的感情投入进去。所以一张小小的三开画,他都要坐在太阳底下画三天。每一笔他都要思考、提炼,抓住魂灵。

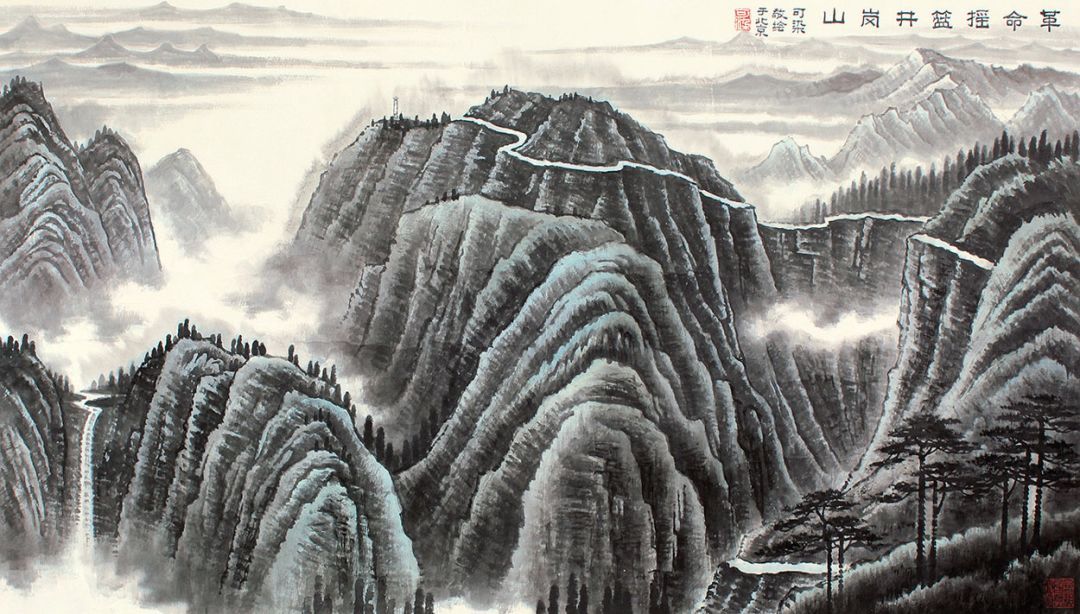

1976年毛泽东去世,为了纪念这位伟人,国家召集了李可染等很多著名画家,为毛主席纪念堂画出一幅以革命圣地为题材的巨幅山水画。李可染要创作的是《革命摇篮井冈山》,虽然已经多次创作过这个题材的作品,但这一次,李可染坚持要再去一次井冈山。因为生病,他刚刚被截去了三个脚趾,脚还是肿着的。就是这样,他还是在众人拉的拉,推的推的情况下到达了黄洋界最高的地方,因为只有在那里才可以看到五百里的井冈山……

(来源:搜狐)