对于20世纪美术的认知,只有美术史研究的深入,才能拓展其学术领域的宽度。只有美术史研究的深度,才能彰显20世纪艺术高峰的水平高度。——陈履生:20世纪美术史应该以深入的个案研究以彰显高峰的水平高度。

陈履生先生在文中例举了刘海粟与蒋兆和,不由让我想起一个画面,70年代末,小弟代明陪同父亲出席全国政协会议,在休息室,遇到了刘海粟。小弟说,他亲眼看到二位老人拥抱在一起,不是礼节式的寒暄,简直是激情万丈。父亲还对小弟说叫“刘伯伯”。会后,小弟问父亲,刘伯伯是谁?父亲说,刘海粟啊。小弟一惊,问父亲,刘海粟不是当年把你解雇了吗?害的你失业没饭吃。父亲没有回答。我也亲耳听过父亲讲刘海粟,那天晚上,父亲躺在床上,抽着雪茄,一边笑,一边说,他说我是他的学生,滑稽,我哪里是他的学生,说着笑出声来。我们都知道当年父亲是上海美专的人体素描教授。不过我们倒是从父亲的语调中感觉刘海粟的性格像是爱说笑开朗待人的。

20世纪初的上海,艺坛活跃着不受任何约束的年轻画家们,他们用自己的实践去努力达到自己寻求的目标与理想。似乎蒋兆和与刘海粟并没有什么交集,他们各自走着各自的路。的确,刘海粟与“裸体模特儿”,蒋兆和与《流民图》,已成为标志性的链接。蒋兆和还有更多的标签,为人生,写实,深深刻在我的印象中,直到有一天,才感觉颠覆了我的认识。记得也是70年代末,美协组织老画家去参观新落成的首都机场。父亲参观回来后激动极了,对小弟说,有一幅壁画,画的非常好,催促他一定要去看。那幅画就是袁运生创作的《泼水节——生命的礼赞》,画中因为有三个裸体的长发女形象,引来足有30万的市民参观。可是没过多少天,听说画有争议,那几个裸体被遮上了,父亲的脸色阴郁起来。

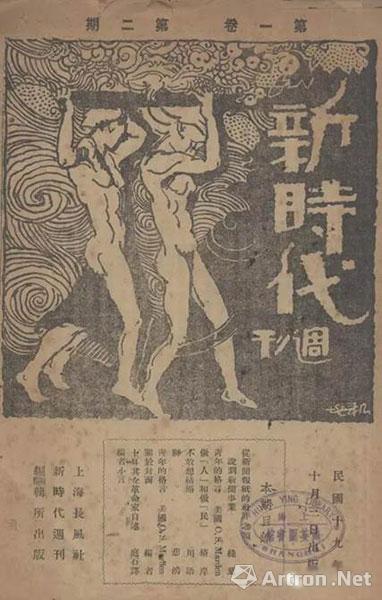

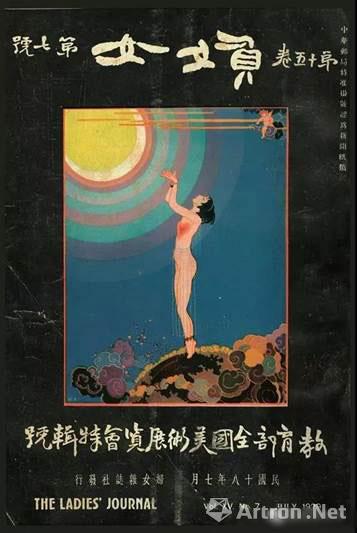

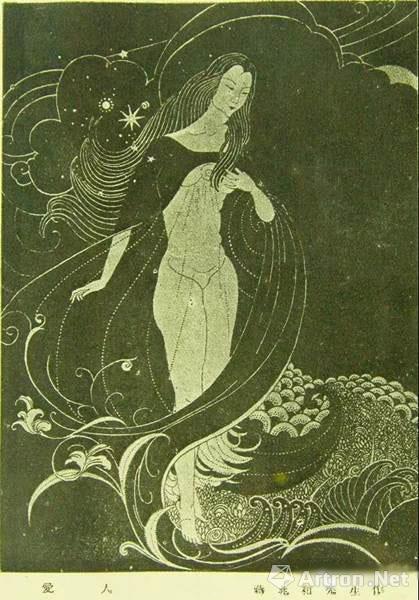

研究是需要深入的。很少有人知道,从1929年全国美展上的蒋兆和的参展作品《慰》到1930年艺术杂志封面上的蒋兆和作品《裸女》,充满美感的女性形体,顺畅、婀娜的线条,带有欧洲‘新艺术运动’的风格特征。然而从1949年到1979年的30年间,裸体艺术是禁锢的。60年代美院教学要不要画裸体引发争议,父亲迫于大形势,他说穿着衣服也能练出准确的结构。当父亲忽然看到了他50年前就画出的裸体艺术,他简直不相信自己的眼睛,一夜回到了50年前,他惊呼“艺术回来了!”小弟回忆,那时父亲津津有味地给他讲印象派。我不解,在他的艺术中,似乎融合着抽象、具象,现实与现代。他追随徐悲鸿的现实主义,却又是刘海粟倡导的“裸体写生”的实践者。

刘海粟不仅仅只是画抽象的,裸体的。一幅《四行仓库》让人们看到这幅写实的油画,记录了1937年10月底的四行仓库保卫战之后的平静。是什么激起他对战争题材的关注,又是什么让他努力地去表现,正像陈履生先生所说“类似这样的问题,在学术研究中还有很多欠缺,正是我们今天需要检讨的”。

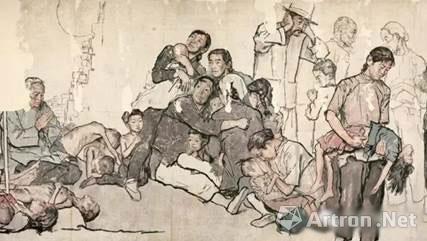

想到蒋兆和的《流民图》,在那个战争年月,在那个沦陷的环境之下,并非只有蒋兆和一个人想仿郑侠而作《流民图》,《流民图》也不可能是孤芳自赏的闭门造出的。早在《流民图》出现之前,《沙漠画报》的一篇文章《艺人传——蒋兆和》就这样写道:蒋兆和集中全副精神,描绘贫民阶级,愿将中国的困苦同胞,一一活跃纸上,使人明白中国大部分的现实是个什么样子。宋朝郑介夫见流民羸瘠愁苦,城民饘粥不继,犹负瓦揭木以偿官,因而绘了一幅流民图,感动当世,流传千古。据我所知道的,蒋氏每开展览会时,观众对于每张画的背景,都很感动,那他的画的价值,还待我说吗?我们若说蒋兆和是现代的“郑侠”,这话并非过誉。

《立言画刊》发表白翁的文章《由蒋兆和氏的绘画谈到艺术》中说:照绘画而论,要它在人类社会,发生些个影响,我以为要多有些“郑侠的流民图”,而不要些“罗聘的鬼趣图”。如果用上什么最考究的西班牙的皮革,德国的油色,再配上法国的镀金镜框,然后对着些肉感裸女什么的一画,我想蒋氏也准弄的上来,但是结果似乎要比起这些烂纸上的“人渣”画像,感动人的力量,要差的远了吧?所以我敢给“艺术”来加上一番解说:能做到蒋氏的成就,一样称的起“伟大”。

《流民图》与环境与国民心理需求的关系,我想也是需要深入探讨的。今天,回忆40年前刘海粟与蒋兆和的拥抱,令我仿佛看到了他们的艺术足迹,为艺术,为人生,他们在平行的轨道上奔跑,这看似老人间的拥抱,却是常人难以理解的拥抱,是胸怀坦荡的拥抱。

刘海粟创作的《四行仓库》

蒋兆和设计的《新时代》周刊封面

蒋兆和的作品《慰》

蒋兆和30年代作品《爱人》

蒋兆和的《流民图》局部

来源:蒋兆和艺术