郭味蕖(1908~1971年),山东潍坊人。出身于书香世家。1951年受徐悲鸿之聘任职于中央美术学院研究部,后相继在民族美术研究所、徐悲鸿纪念馆从事理论研究。1960年任中央美院中国画讲师,1962年任中央美术学院国画系花鸟科主任。1970年以“战备疏散”为由被迁返潍坊,翌年在家乡潍坊逝世。

他是二十世纪最具代表性的花鸟画大家,同时又是著名的美术史论家,他的学术研究,包括中国美术史、金石考古、书画鉴赏、历代书画家研究、中国版画史、民间年画、中国古代建筑与雕刻、花鸟画史、花鸟画创作技法理论,以及文学、诗词、书法等诸多方面。他是从传统中创新的杰出典范,是从生活到创作的杰出典范,也是绘画与书法结合的优秀典范。

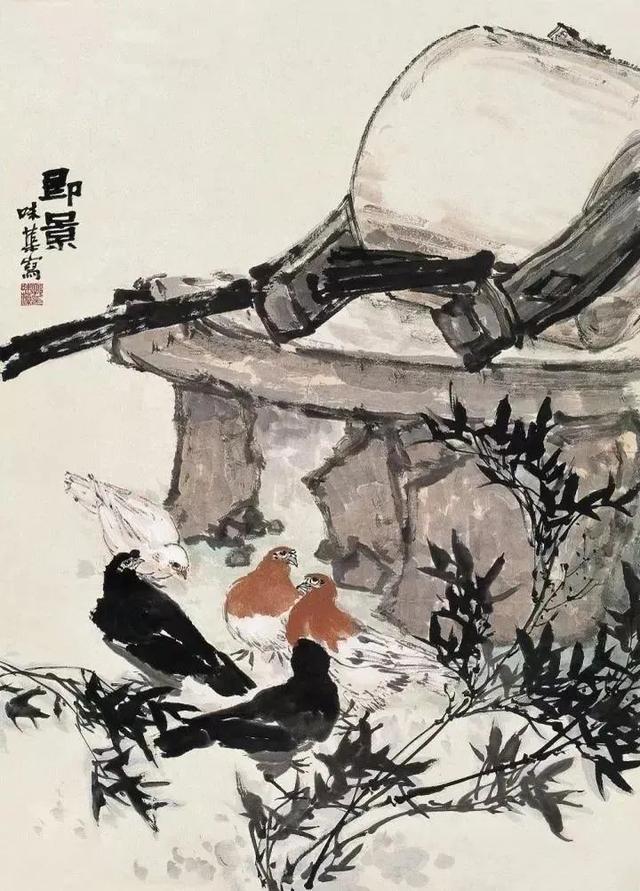

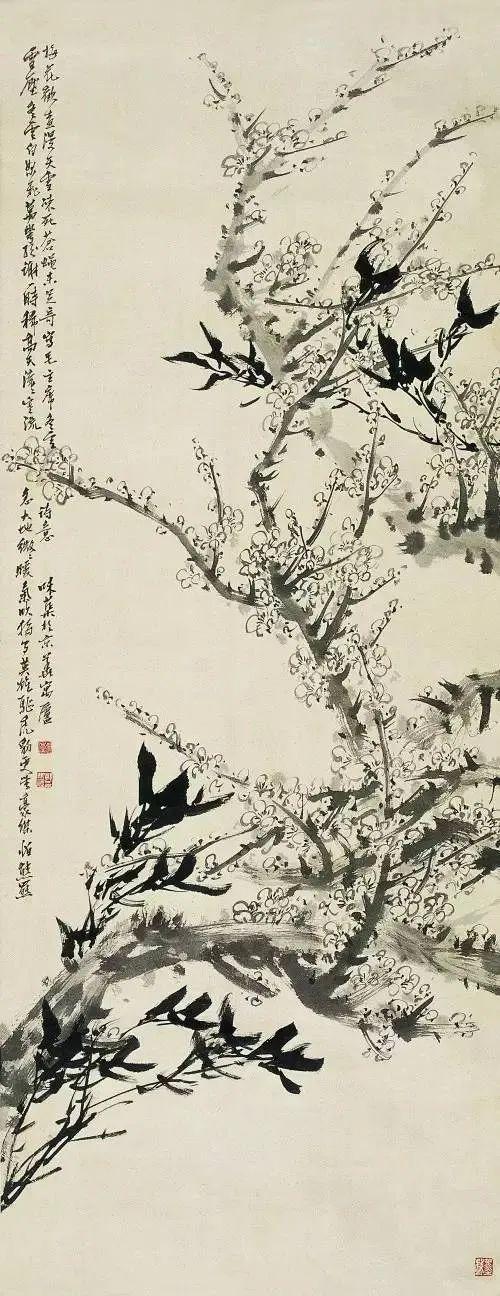

郭味蕖《即景》133.5×95.5cm 清渭楼美术博物馆 藏

郭味蕖出身于书香世家,自幼随家乡画家丁东斋、刘秩东习画。1929年考入上海美术专科学校习西画,毕业后曾任山东省立第一乡村师范学校教师。他晚年回顾这段西画学习经历时说:“那时教一种中西合璧的画,后来感到很无聊,对艺术提高不大,便考取了故宫博物馆研究班,得黄宾虹指导,开始了踏实专心地临古画学传统时期。”他专心于中国绘画理论与技法的研究,并致力于山水,继而花鸟,直至诗、书、画、印齐攻并收。他在社会生活中养成一种静观、养心不事交际,外静内秀的品格。30年代初他在上海学习西画。抗战时期,潍城沦于日寇铁蹄之下,他愤然留起了长须闭门不出,以示反抗。

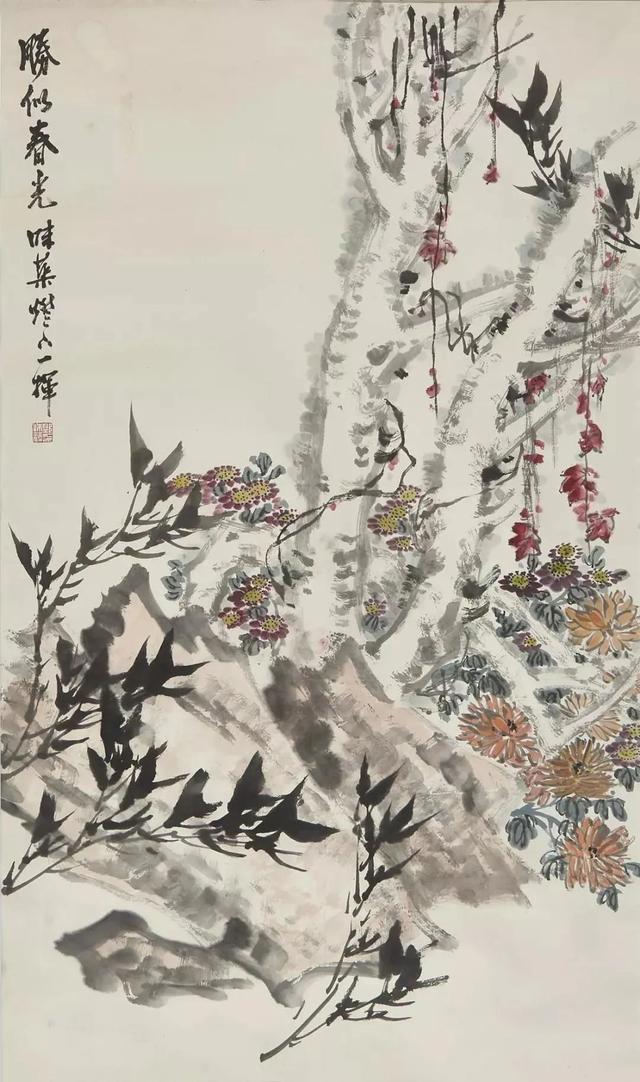

郭味蕖《胜似春光》116.5×68.5cm 清渭楼美术博物馆 藏

此后,郭味蕖携著作来北京,受到徐悲鸿先生的赏识而留在北京。这一时期,味蕖先生最初所从事的并非花鸟画创作和教学,而是在古籍和民族文化美术等方面的整理和挖掘工作,因其在各方面所表现出的文化和艺术修养,而受到徐悲鸿先生的特别关注,“士为知己者死”,郭味蕖是真正的“士”。他后来在徐悲鸿纪念馆工作,感念徐先生的栽培,自建筑格局的构筑至资料藏存皆尽心竭力。出来北京期间,味蕖先生和齐白石、黄宾虹、徐悲鸿等人的交往是最能体现中国士人精神的。他并非其中任何人的学生,但从艺术到学养,三位前辈对他的赏识出于真心。

郭君对于中国遗产问题已有著作几种,所涉颇广泛,倘给予机会集中精力为之,当有成就。悲鸿。

——在郭味蕖受聘中央美术学院的聘任核定表上,徐悲鸿的批示。

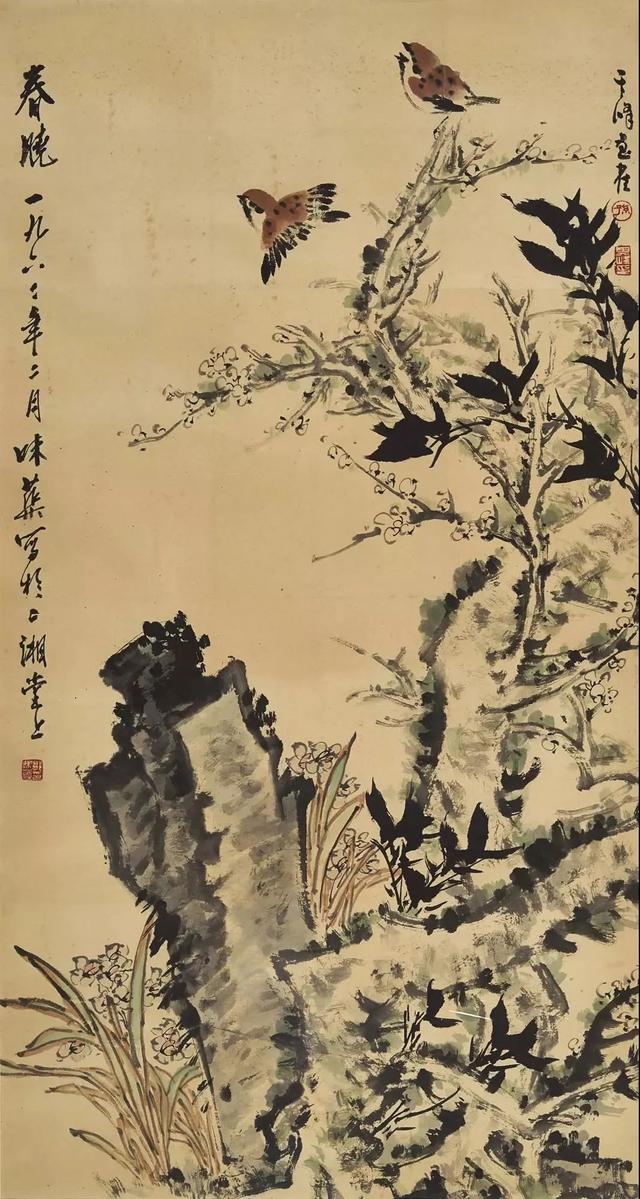

郭味蕖、孙其峰《春晓》119.5×64.5cm 清渭楼美术博物馆 藏

此时的郭味蕖并非是画家,而是以美术史研究人员进入中央美术学院的。这一点,让我们油然想起近代美术史上几位重要的人物:黄宾虹、潘天寿、傅抱石本来就是研究美术史出身,其涉足绘画,识见与格调自非同一般;另外像张大千等人,毕生的艺术实践都带有探索的性质——对中国古代绘画正统思想和技法的追溯。所以,以研究学问出道的郭味蕖先生,其艺术的判断和取向也同样是知所从来、游刃有余的。

1937年参加北京古物陈列所主办的国画研究室,为研究员,并开始从黄宾虹先生学画山水,得遍观清宫古画,这时又跟随黄宾虹先生学习讲授国画理论和美术史。

——味蕖自传材料中曾记述和黄宾虹的关系

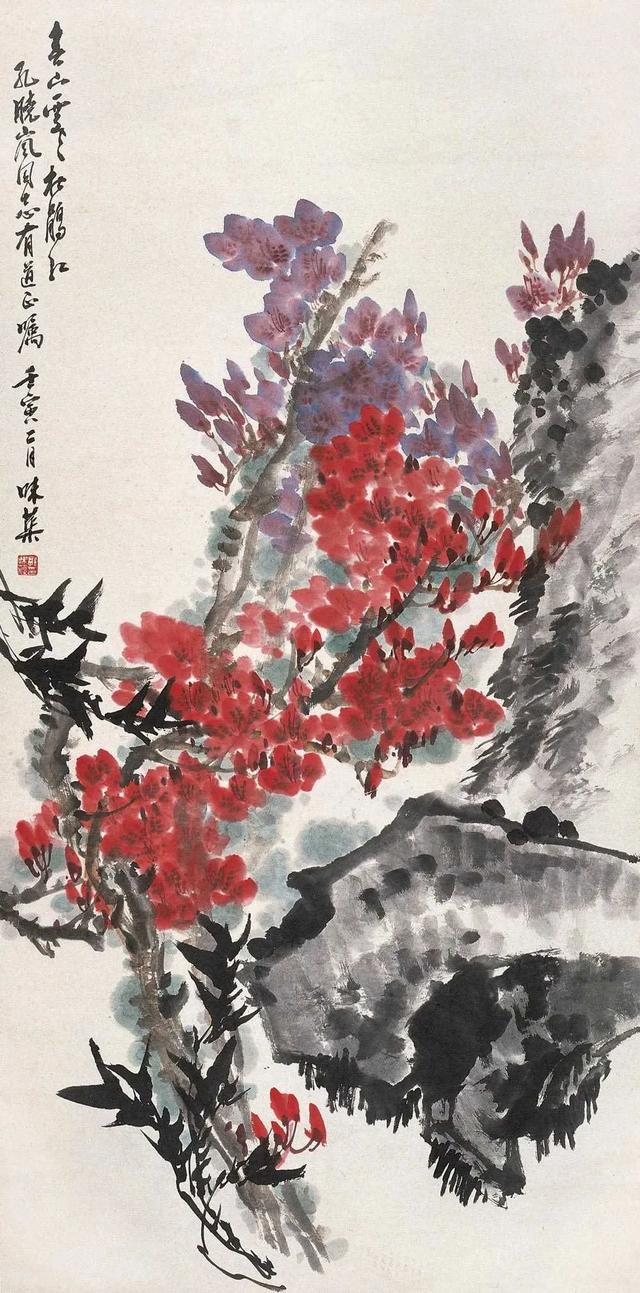

郭味蕖《春山处处杜鹃红》135.5×67cm 清渭楼美术博物馆 藏

黄郭二人的交往更多的方面在于学术的研讨,郭味蕖尊黄为老师,在其影响下完成了多部著作,其中有《宋元明清书画家年表》《书画录》《古镜文考释》等。

解放后,味蕖积极接受毛泽东文艺思想的教育和社会主义的熏陶,对待中国画,在继承传统的基础上,他大胆突破了花鸟画的陈规戒律,在表现方法上开拓出一条三结合的崭新途径。

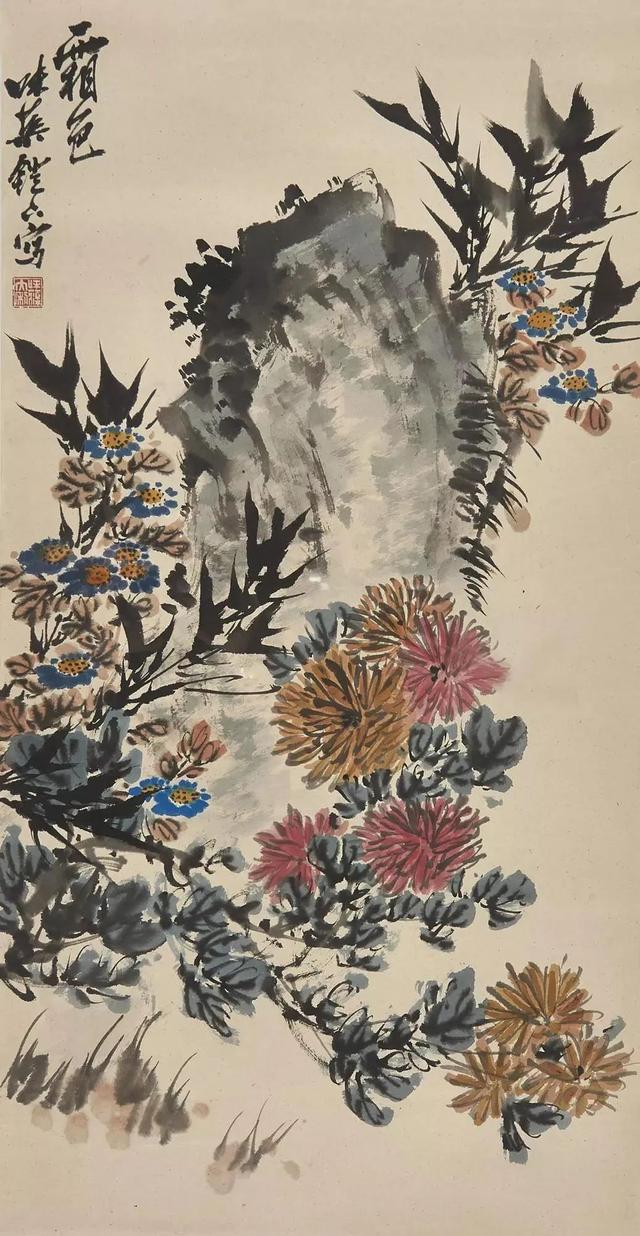

郭味蕖《霜色》85×44cm 清渭楼美术博物馆 藏

郭味蕖注重写生,对于自然真实的物理和个人真实的感情表达非常重视,传统的笔墨仅仅作为表现时所依赖的手段,先生在对景写生的过程中显然有其主观的取舍和安排,这不同于程式概念的折枝画法,而且画面突破了传统的形式,成巨幅方形构图,自然的生气和物态得到了充分的表达。他的画从题材、画法、构图、笔墨诸多方面都是对传统的超越,特别值得今天的画家注意的,是画面充盈的中国气派,对于外来方法的借鉴含蓄地浑化在每一个细节,线条的勾描迸发出无限的生机,笔工而意永。

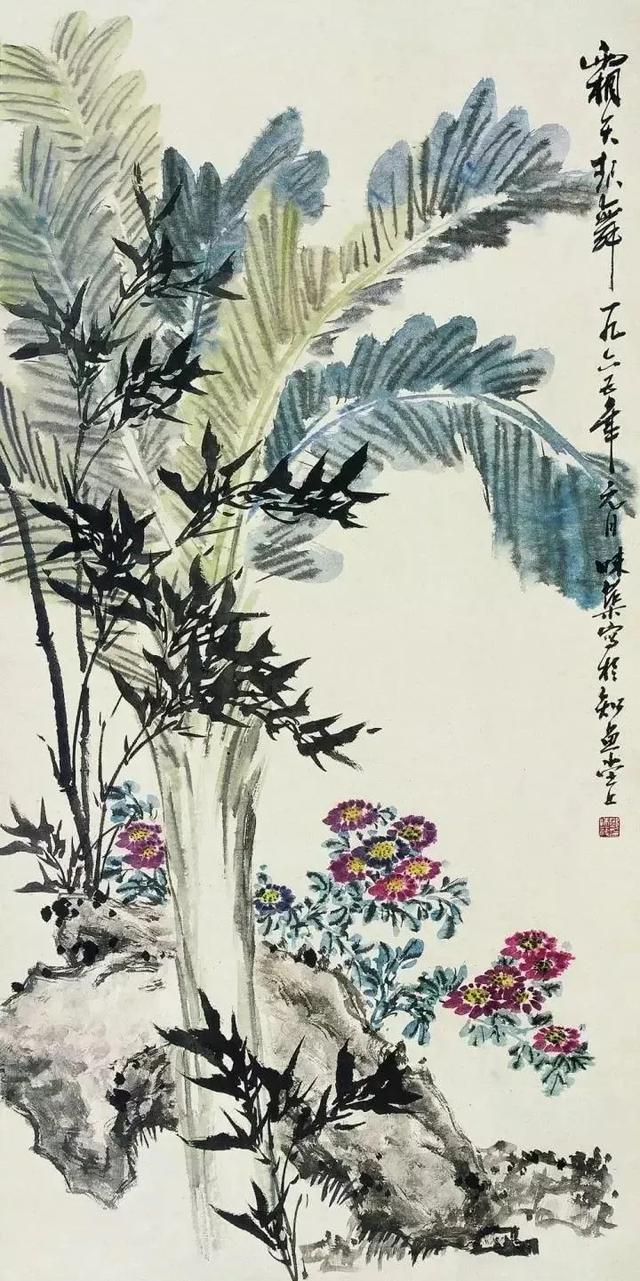

郭味蕖《霜天起舞》136×68cm 清渭楼美术博物馆 藏

郭味蕖绘画一个非常明显的风格是工写的完美结合,严谨细致的白描双钩和大的墨块和书法运笔之间的转换、衔接和对比了无痕迹。这些成就,可以从几个方面来了解:

首先,画面和穆冲融的气息来自他淡泊寡营、儒雅安适的精神境界,这一如前述,当然是郭味蕖先生精神品格的典型图景。内敛、沉静的笔墨所凸显的是一种学人本色,不是事扬,不求巧怪,寂然恬然,在中国画的领域稳步迈进。郭味蕖是典型的高士,有着一般人不具备的高洁的灵魂和追求,他的内心,没有和今人比权量力的念头,却在各个方面向先贤看齐,“不让今人是为无量,不让古人是为有志”(弘一大师语),有如此超凡除尘之想,然后有如此脱略名利之笔墨境界,后之学者于此当多所住心。

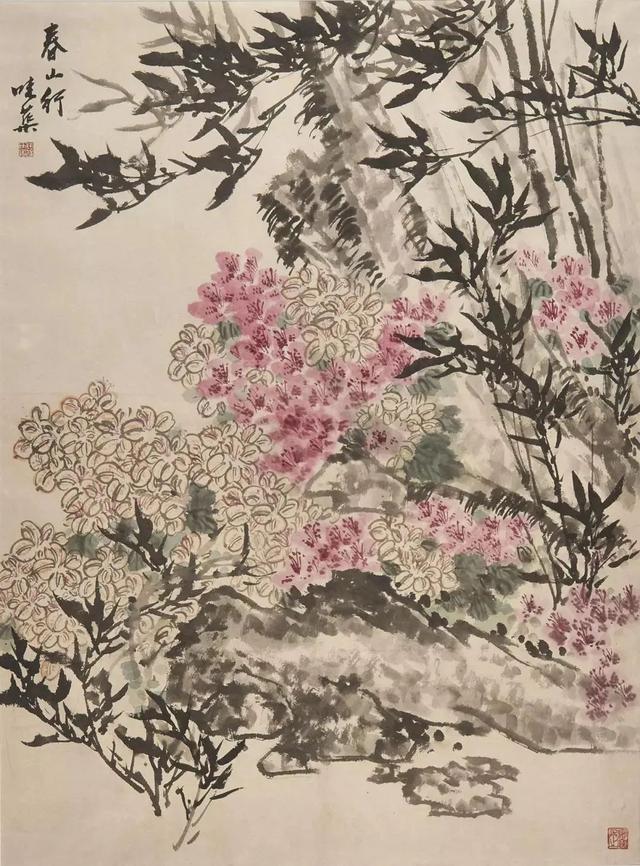

郭味蕖《春山行》124×91cm 清渭楼美术博物馆 藏

其次,郭味蕖先生毕生搜罗金石,寄情书画,其鉴赏眼力之高,在同代人中罕有匹者。其不欲与群小争锋,或者正是其内心骄傲的一种态度,宁取洁身自守,在金石书画中徜徉。而不期然之间,下笔自迥出常人,观其线条,不论长短燥润,皆能力透纸背,掷地有声,“金石气”之谓,非此而何?其线条之卓绝处正在于此。

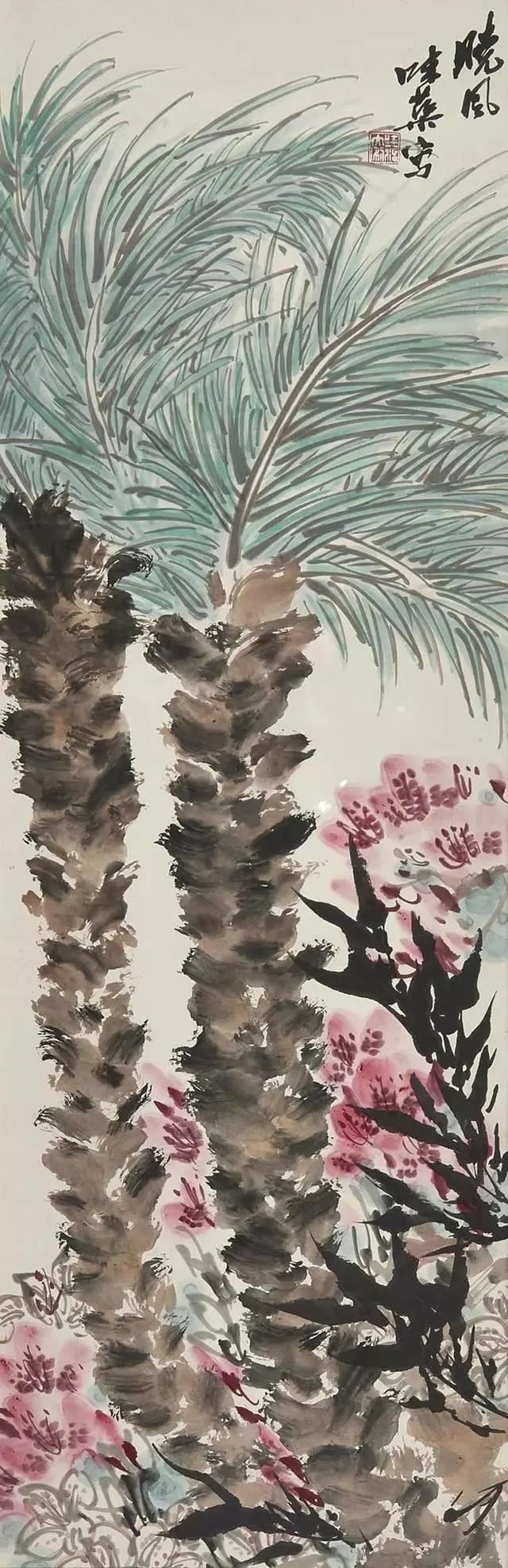

郭味蕖《晓风》104×34cm 清渭楼美术博物馆 藏

此外,郭味蕖先生游学四方,对于各种造型手段、表现方式多有会心,其于花鸟画诸种表现手段之娴熟运用,或者正是他多年来综合融汇的结果。曲铁盘丝之墨笔画出箩筐,细致谨审之线条勾勒花卉,然后审之以疏密、润之以丹彩,既能融采自然生态的生机,复能创造凝练质朴之程式。郭味蕖先生体验生活,他真诚地努力融入到纯朴的自然生活中,对一草一木、一山一水都寄予深厚的感情,新的绘画题材、新的绘画方法的开拓都随着情感的表达而递进。

郭味蕖《晓风》177×66cm 清渭楼美术博物馆 藏

“语带烟霞从古少,学如耕稼到秋成。”这一楹联写出了一种人生的事业观,既表现己身,也示于人。人各有志,有志者只有在毕生辛勤的躬身耕耘中去觅取秋成。他毕生以画道为乐,虽在收获之时不幸遭受暴风雨的摧折,但却取得秋成。虽然过早辞世,但其品格和业迹已为专家和广大群众所称道。

来源:清渭楼美术博物馆