启功先生以一手清刚雅健的行楷书在新时期几至家喻户晓。他虽然已经离开我们15年了(去世于2005年),但是还不时被人们提起。他是新时期帖学传统的守护者,一位充满人生智慧,宽容大度,学养深厚,极富人格魅力的学者型书法家。

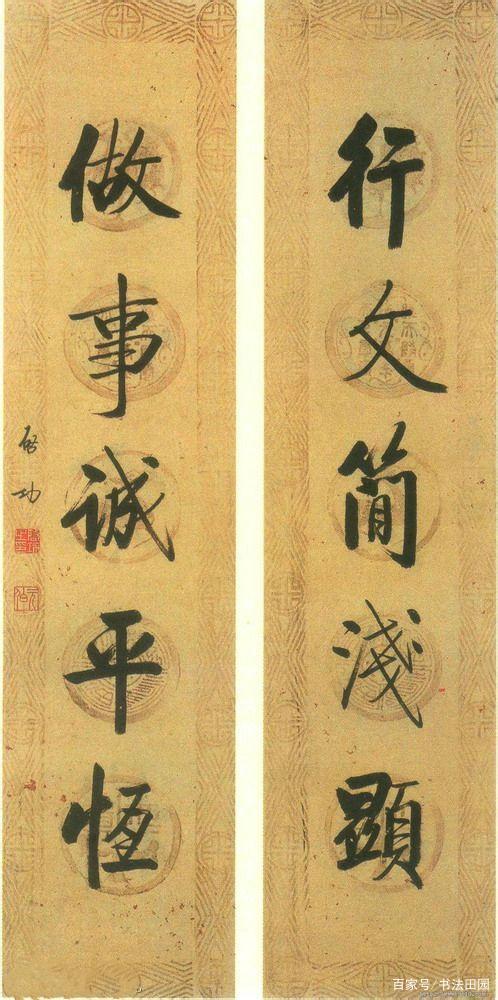

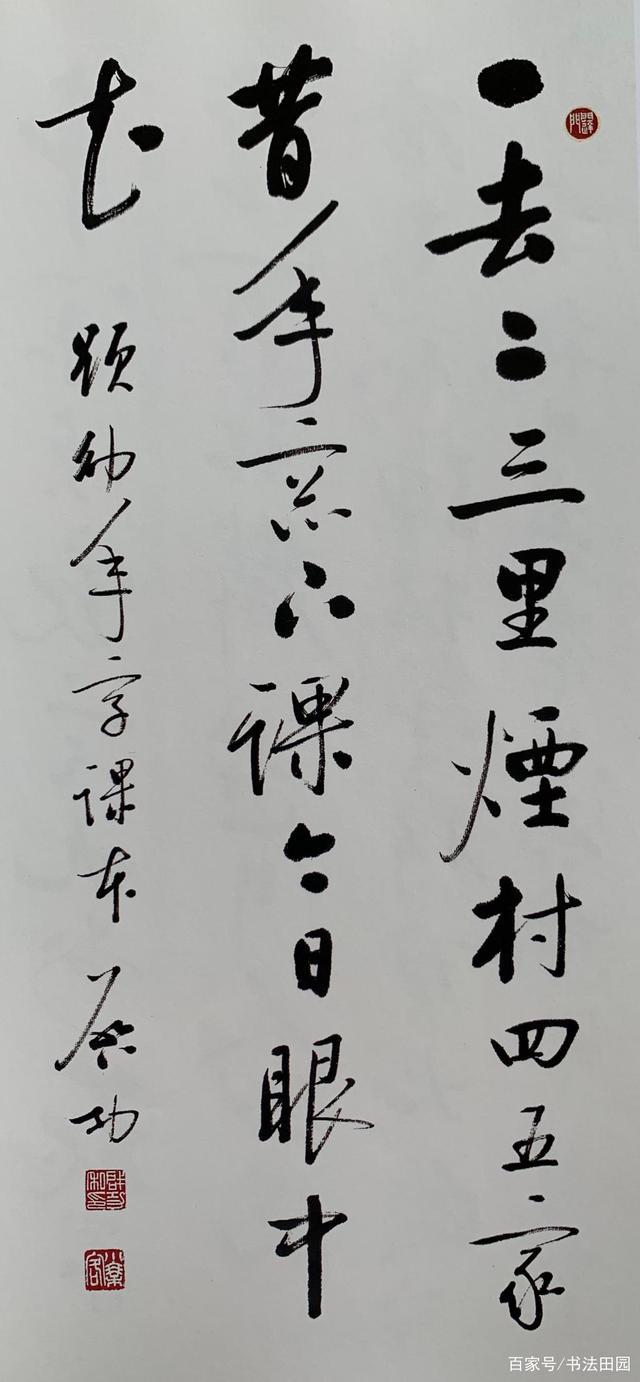

启功书法

启功书法

启功自幼即受到严格的启蒙教育和良好的文化熏陶

他虽然出身于皇族支系,属于雍正皇帝的第九代孙,但家族已经没落。他一周岁时,其父因病去世,他随曾祖父和祖父生活。四岁入私塾,十岁时,曾祖父和祖父先后去世,同年,家中还有多人故去,家业因偿还债务和办理丧事而破产,他和寡母及未出嫁的姑姑,一块过起举步维艰的生活。

12岁时,曾祖父和祖父的几位门生非常同情他们“霜媳弱女,同抚孤孙”的遭遇,酬资仗义相助,启功才得以插班就读于汇文学校小学部,后升入中学,但高中未毕业便因经济困难而辍学。

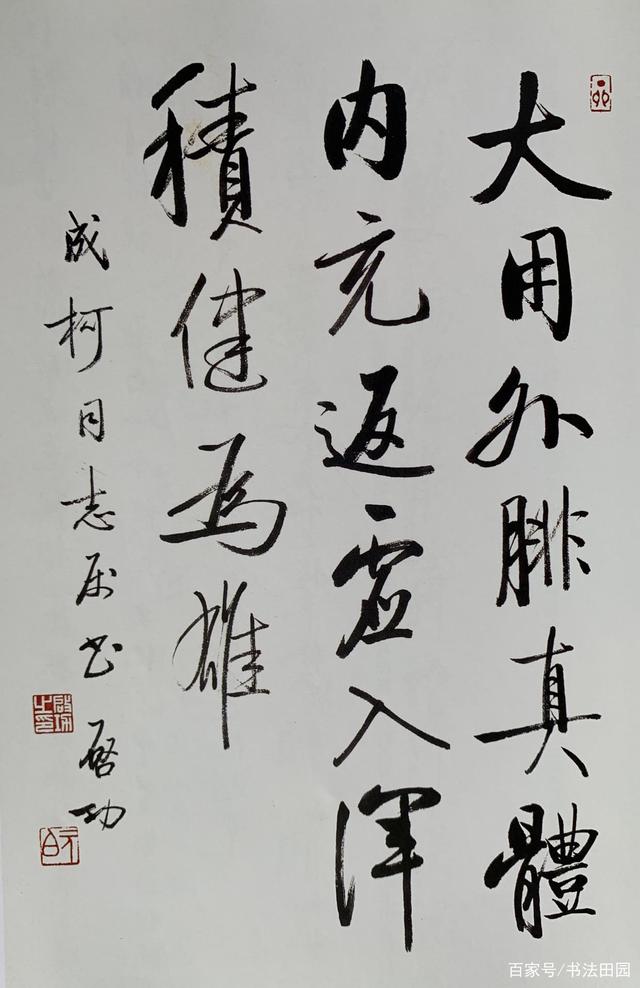

启功书法

启功书法

结识恩师陈垣,成为启功一生的转折点

1933年,启功经曾祖父的一位门生傅增湘介绍,得以结识辅仁大学校长陈垣,从此改变了他的人生。陈垣对他的评价是“写作俱佳”,并安排他到辅仁附中教国文,但曾两次被某院长以他“中学未毕业就教中学不合制度”为由而辞退。

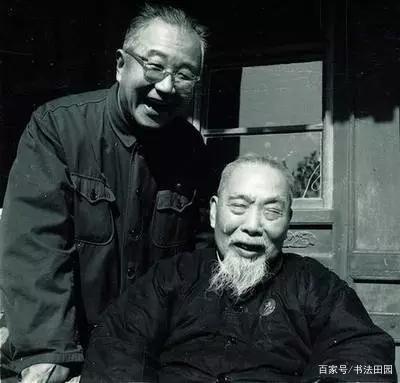

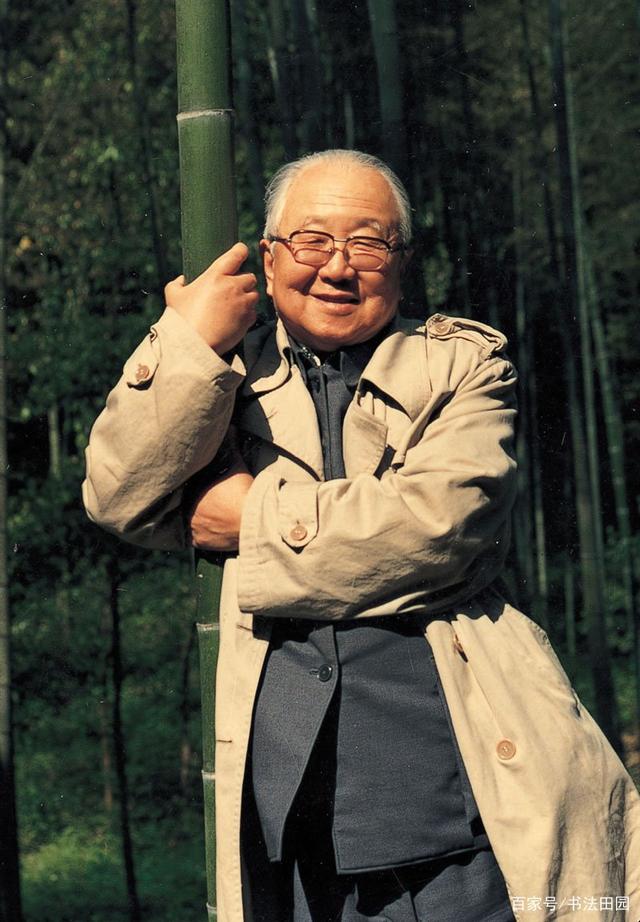

启功与陈垣

启功与陈垣

当时正值北平沦陷时期,在日伪的统治下,物价飞涨,民不聊生。为维持生活,启功不辞辛苦,间或卖画补贴家用。陈垣坚信启功是一个有真才实学的青年,不应被埋没,便于1938年秋请他回到辅仁大学任国文系讲师,教授大一普通国文。这是陈垣亲自掌教的一门课程,于是再也不会有人解聘启功了。从此他再没有离开教育岗位。

1945年抗日战争胜利后,启功在辅仁大学晋升为副教授,并被北京大学聘为兼职副教授,讲授“美术史”。启功晚年用出售字画所得设立了以老师名字命名的“励耘奖学金”,以延绵陈垣先生教泽,成为佳话。

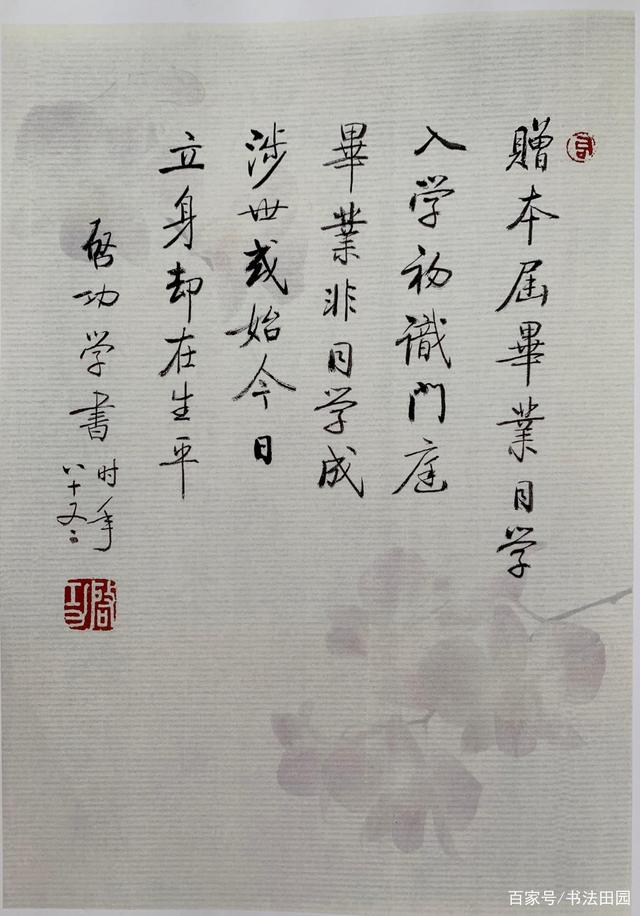

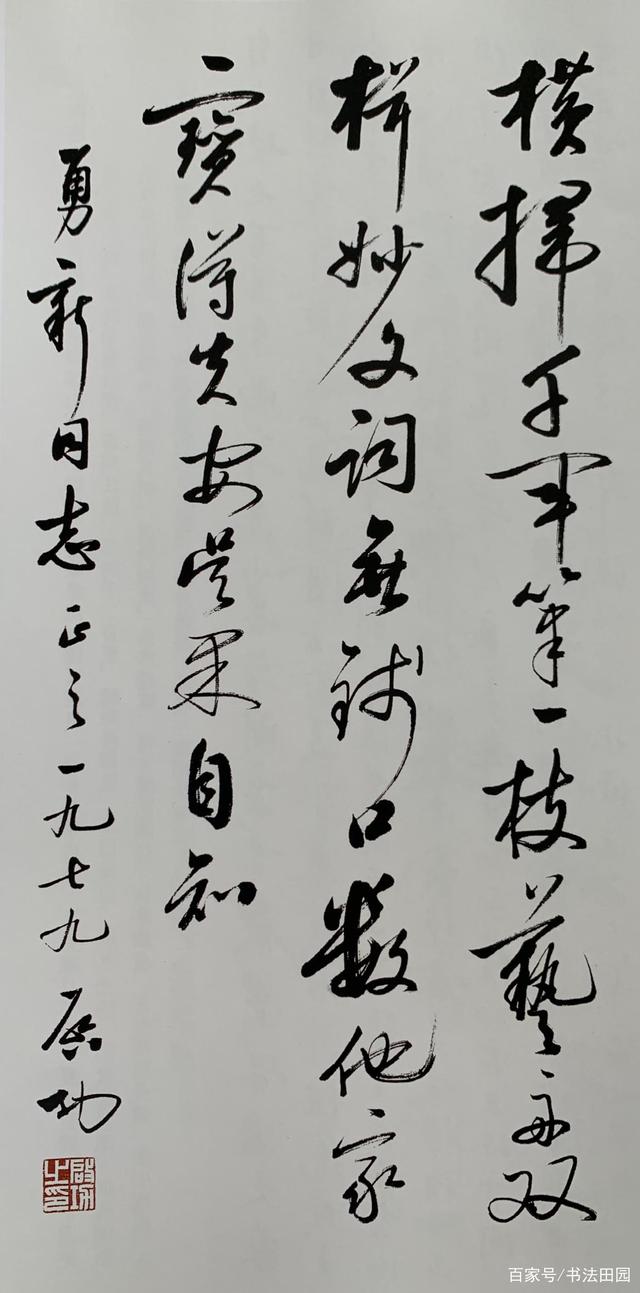

启功写给毕业生的札

启功写给毕业生的札

启功在新中国初期历经坎坷

1952年,全国高等院校进行院系调整,辅仁大学与北京师范大学合并,启功到北京师范大学中文系任教。他在66岁时,妻子、母亲和恩师已经先后离他而去,回想曾经艰辛岁月,启功作《自撰墓志铭》以自嘲:

中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚,妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥且陋。身与名,一齐臭。

该文精炼诙谐,文字中包含辛酸体验和洁清自守的品格。

启功书法

启功书法

启功年过古稀之后焕发出艺术的青春

1981年中国书法家协会成立,启功被推为副主席。1984年—1990年,任第二届中国书法家协会主席。2002年当选为西泠印社第六任社长。晚年的启功先生,老当益壮,教书、著文、讲学、题字、鉴定文物,成为文化界、书法界的一面旗帜。

启功为人正直务实、宽容达观、率真幽默、博学睿智,深得儒道禅机,极富传统智慧。他以高尚的品德和独特的艺术风格赢得了社会各阶层人们的广泛尊重。

启功作《沁园春》曾经这样“检点”自己:

检点平生,往日全非,百事无聊。计幼时孤陋,中年坎坷,如今渐老,幻想俱抛。半世生涯,教书卖画,不过闲吹乞食箫。谁似我这有名无实,饭桶脓包。偶然弄些蹊跷,像博学多闻见解超。笑左翻右检,东拼西凑,繁繁琐琐,絮絮叨叨。那样文章人人会作,惭愧篇篇稿费高。从此后定收摊歇业,再不胡抄。

这段文字的字里行间,充满的是宠辱不惊的超然、达观和真诚,以及机智幽默的自我解嘲,非常耐人品味。

(文:刘宗超)

启功书法

启功书法