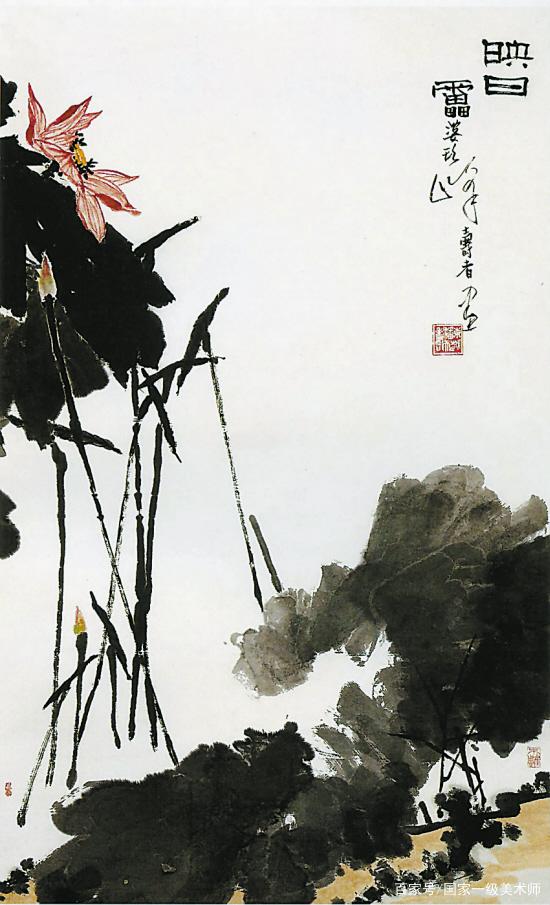

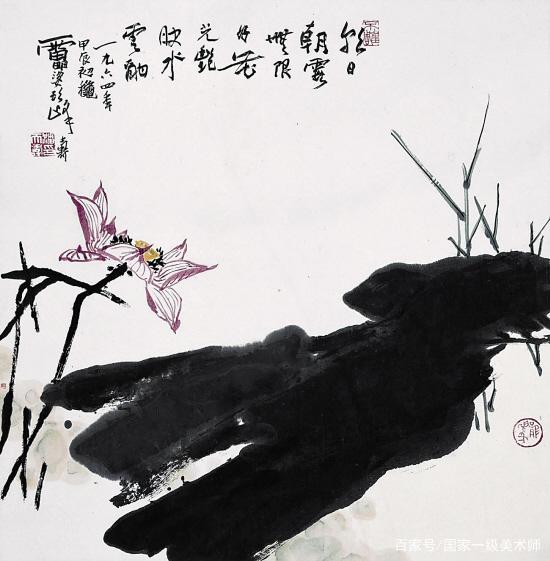

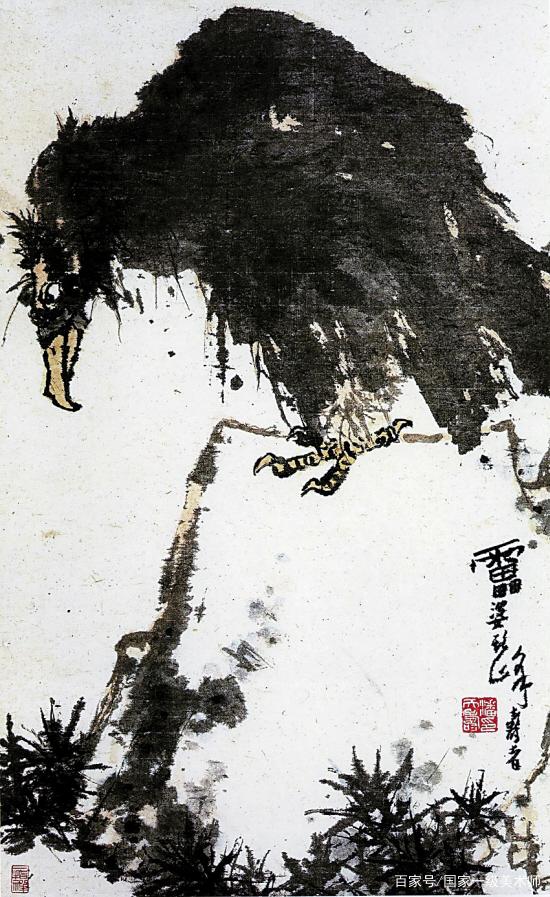

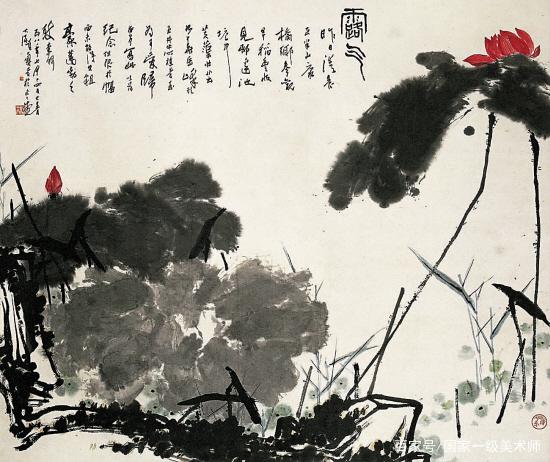

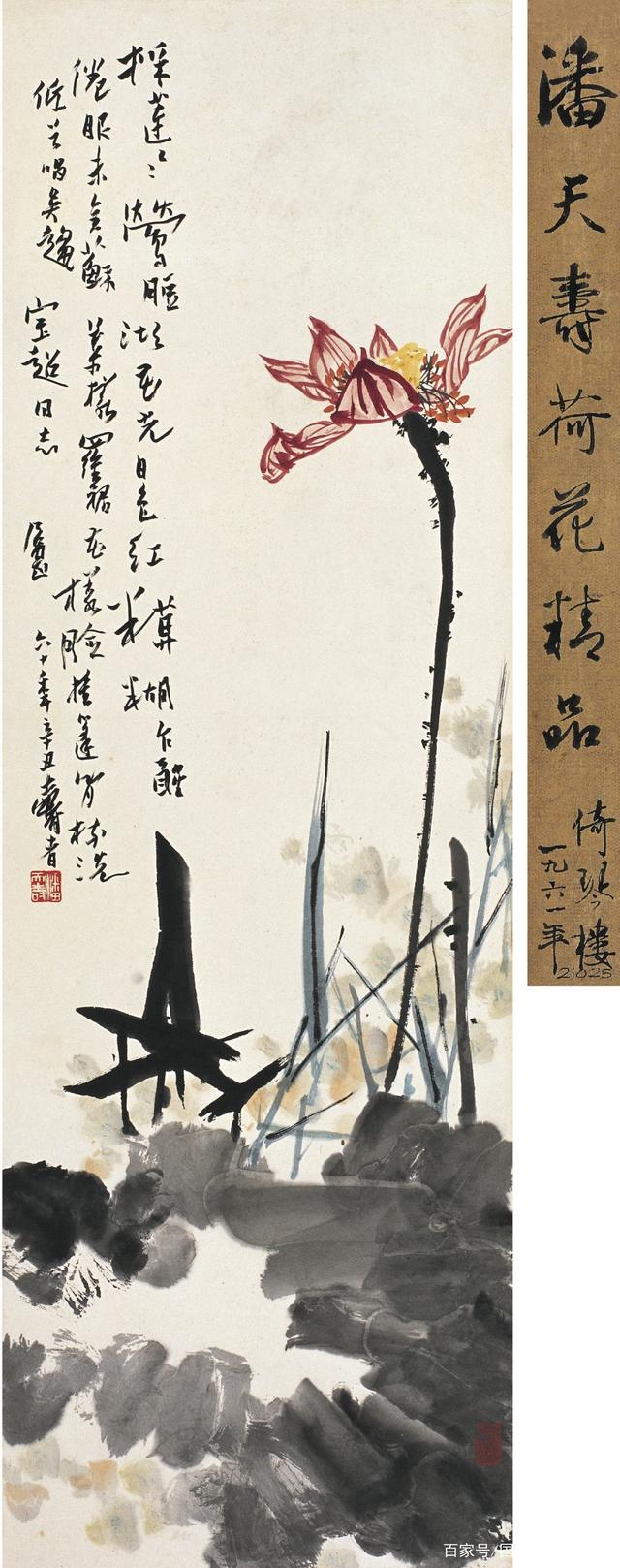

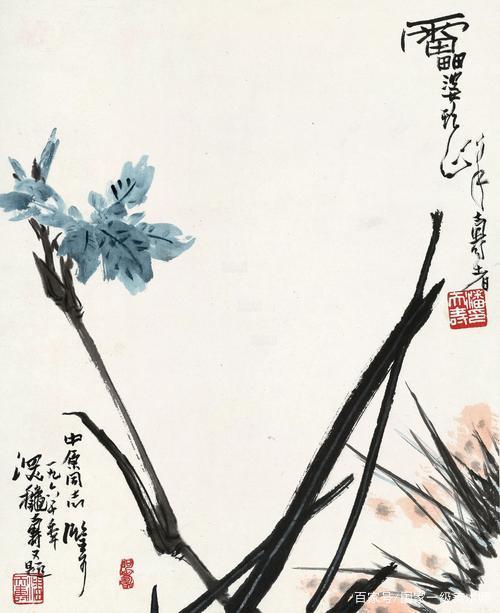

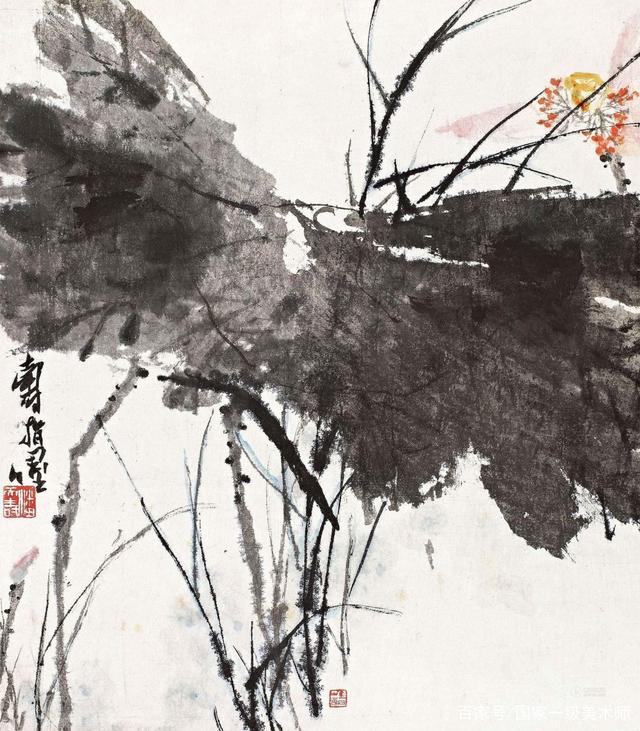

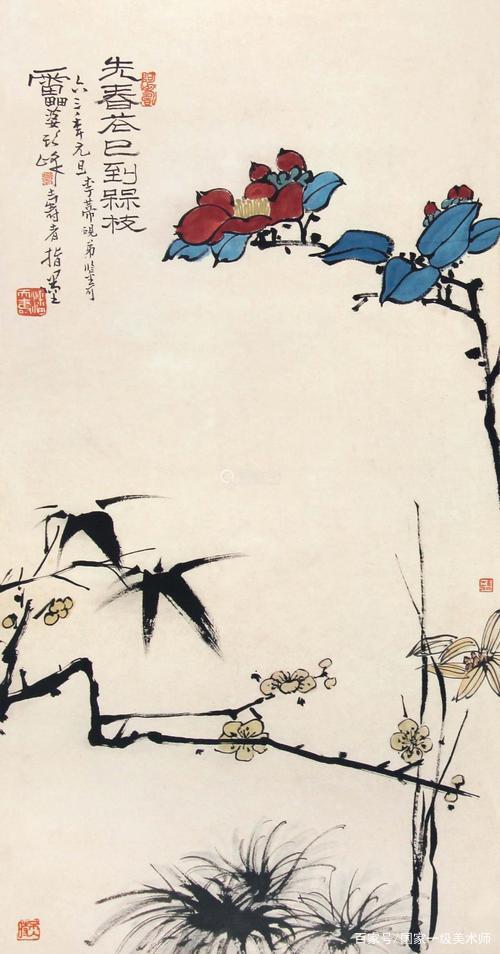

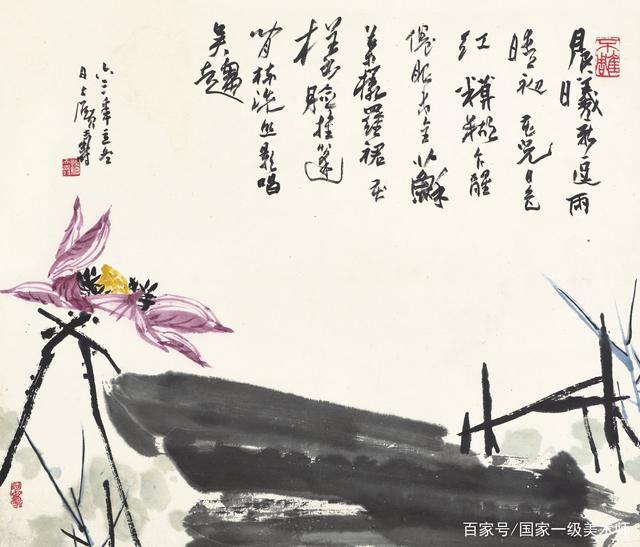

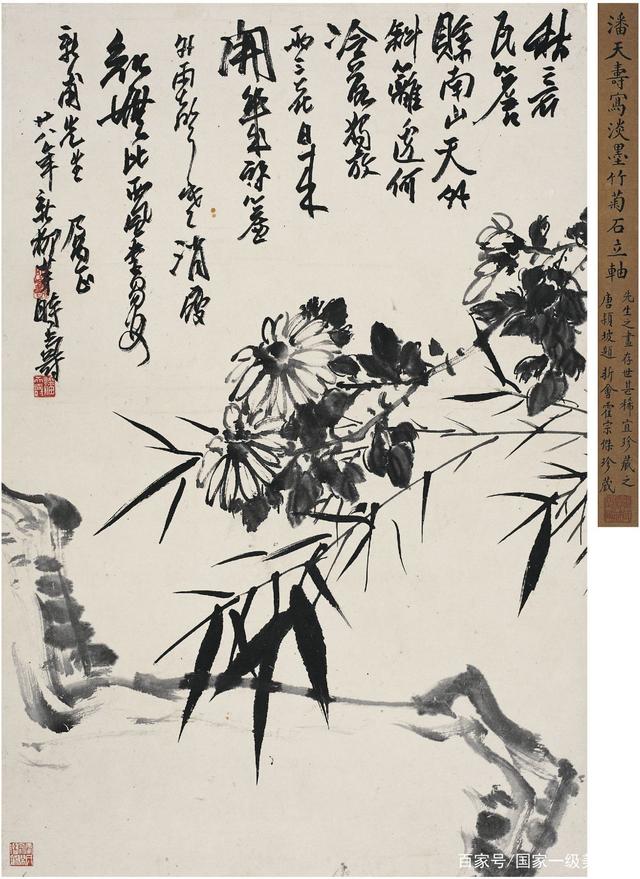

我们说潘天寿在二十世纪中国美术史上具有重要的历史地位,首先表现在他的不同凡响的艺术创造上,他的这种创造性有着诸多的来源,但其中可以肯定的是,在经历了五十年代思想上的准备和转换之后,在六十年代开始逐步走向成熟期的潘天寿的艺术,是与雁荡山紧密联系在一起的。今天我们十分熟悉的《灵岩涧一角》、《梅雨初晴》、《小龙湫一截图》、《雁荡写生图》、《记写雁荡山花图》、《雁荡花石图》、《小龙湫下一角》等潘天寿的名作,都与雁荡山密切相关。潘天寿再造了雁荡山,雁荡山也成就了潘天寿的艺术。潘天寿通过雁荡山开创了中国画的新格局,也将他的艺术推向了新的高度——潘天寿的真正艺术面目由此开始充分展露出来。

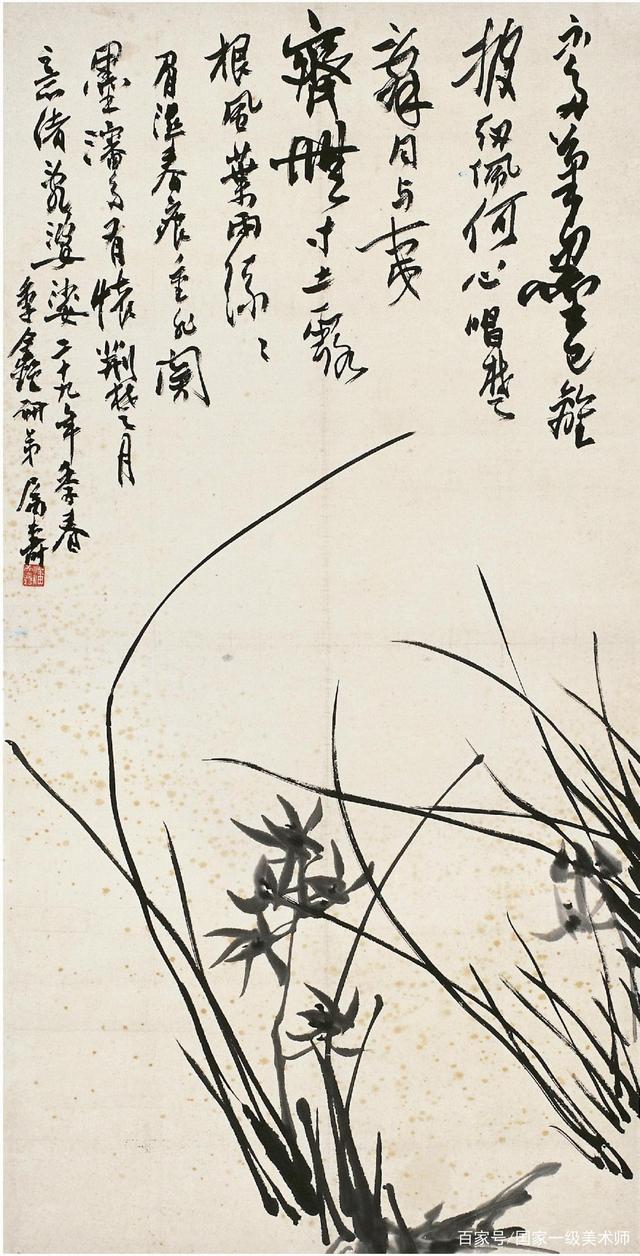

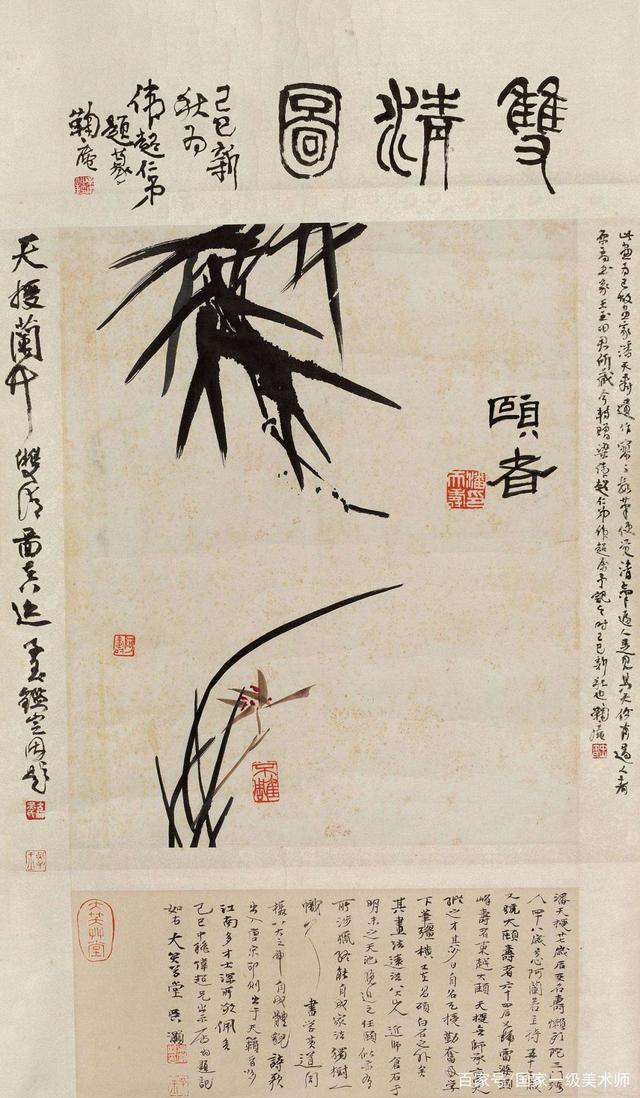

雁荡山距潘天寿家乡宁海不远,但最早将潘天寿与雁荡山联系在一起的却是吴昌硕。1923年吴昌硕在看了潘天寿的画之后,题赠长诗“读潘阿寿山水障子”一首,开篇第一句即“龙湫飞瀑雁荡云,石梁气脉通氤氲。”这是一种历史的巧合还是历史的必然?不管怎样,潘天寿在冥冥之中已与雁荡山紧密地联系在一起了。我们不知道潘天寿注意到雁荡山是在什么时候,但我们知道潘天寿首次雁荡之行是在1955年。

这年6月,由彩墨画系主任朱金楼带队,潘天寿与教师吴茀之、潘韵、诸乐三并携学生方增先、宋忠元赴雁荡山写生。此后,潘天寿又于1960年和1962年两次赴雁荡山。3也许,他以前也曾到过这里,4但他真正开始画雁荡山却无疑是始自1955年。5这次雁荡之行,尽管他感到表现雁山之难,但他最后还是创作出了《灵岩涧一角》、《梅雨初晴图轴》等重要作品。此后,他的一批以雁荡山为题材的作品,如《记写雁荡山花》(1957)、《百丈岩古松图卷》(1959)、《小龙湫一截图》(1960)、《雁荡写生图卷》(《写雁山所见》,(1961)、《雁荡花石图卷》(1962)、《小龙湫下一角图轴》(1963)等巨构,相继诞生。正是这些作品进一步奠定了潘天寿在中国现代美术史上的大师地位。

潘天寿开始进入雁荡山的时候,正是国内的旅行写生热方兴未艾之际。写生热的兴起当时着重解决的是中国画面对现实的问题,这是二十世纪以来中国画问题解决方法的一个延伸,对此,潘天寿也是不能回避的。但这对潘天寿来说是一个新问题。解放初,他曾经努力面对现实写生,可始终不能如意,为此他十分痛苦。面对写生和画人物画的尴尬,他自嘲是“六十六,学大木”。他说,先圣孔老夫子倘使还在,看见我作画如此没有办法,一定会感到孺子中有不可教的人物,老头儿当中,也有不可教的人物,要咒骂起来,举起他的杖来敲我的手了。6但他并没有灰心,而是尽自己所能地勉力为之。从他后来的自述中可以知道,这时的潘天寿怀着极大的真诚努力适应新形势的变化,他一面自觉地多次学习毛泽东的《讲话》和有关文艺方针,一面“决意”尝试人物画。7这个事实表明,潘天寿这时在艺术和思想上仍具有相当的开放性——它直接指向了六十年代。

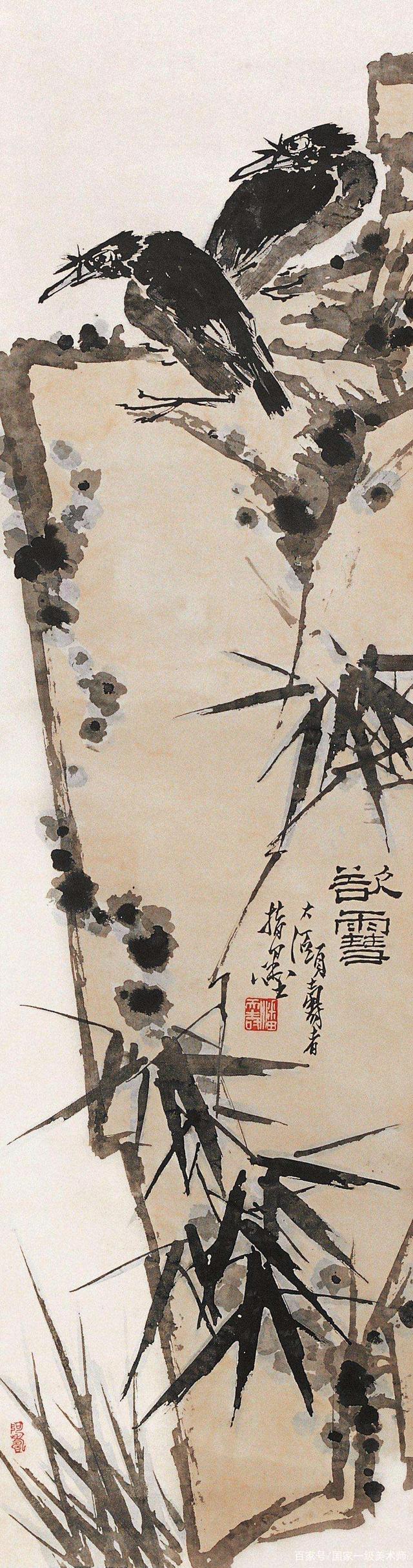

但这并不意味着潘天寿对自己艺术理想的放弃。事实上,1955年赴雁荡写生时,已近“知天命”之年的潘天寿在经过一番摸索和思考之后,已经从不知所措的人物画和流行的写生观念中走出,并逐步明确了自己的方位。和当时流行的西方式的写生不同,潘天寿到雁荡山后不是坐下来对景描摹,而主要是饱游沃看、体察感受。而这种感受更多的不是通过写生稿而是通过诗来体现的。即使是写生,潘天寿也自有其方法:“他不拿毛笔对景写生,最多用铅笔记一点具体的形状。

他更注意的是雁荡山局部的花草、石头,用极其概括的笔墨在画面上表现出来。”8这时的潘天寿已经充分认识到中国画走出古人面向大自然的重要意义,所以他在六十年代一再强调“中国画需要加强写生”9,“要到生活中去写生。关在房间里闭门造车,是画不好画的”。10但就像我们已经看到的那样,潘天寿的写生观是从中国画的立场出发并以中国画的发展为前提的,所以他有自己的写生观:“对物写生,要懂得神字。懂得神字,即能懂得形字,亦即能懂得情字。神与情,画中之灵魂也,得之则活。”又说,“关于中国画的写生,各个画家都有自己的一套办法。……中国的写生,不求形的准确,力求变形,加强减弱,是寓意的结果。”同时,“中国画很重默写”,“不是自然主义地看到什么就表现什么”。

潘天寿在写生问题上从彷徨到自信,使他在解决了写生问题之后开始考虑中国画的前沿问题:中国画的创新。随着新中国的成立和新文化创造的需要,中国画的创新问题成为五十年代中国画家普遍面对的课题。美术界曾针对此展开了激烈的讨论,其中最重要的是中国画如何对待遗产、如何反映现实和社会主义是否需要山水、花鸟画问题。对于一生从事花鸟画创作的潘天寿来说,关键问题是山水、花鸟画能否为社会主义服务的政治问题。

1953年,潘天寿就已经在思想上明确解决了这个问题,“花鸟还是可画的”,只不过要“达到为工农兵服务的目的就是了”。12潘天寿这种说法不免受到时势的影响,但他的实践却从未离开过学术本身:中国画的创新。雁荡山之行终于使他找到了自己的方式:山水与花鸟的结合。1959年1月,潘天寿赴京出席第二届全国人民代表大会。会议结束后应邀赴东北鲁迅艺术学院讲学,返回时又应谢海燕之邀在南京艺术学院讲学。在讲学的最后他说:“我近年来探索把花鸟与山水结合,统一在一幅画幅里。往后,我的探索实践就朝着这个方向去走。”

山水与花鸟的结合是潘天寿的一个重大创造,这种创造特别表现在使山水和花鸟的形式与形象更加突出,也因而发现了观察和进入自然的独特的视角。尽管这种结合我们在一些“浙派”画家的作品中也可偶尔见到,但从没有如此地具有艺术上的表现力和视觉上的震撼力。对于这种创造性他有着清醒的认识。他曾经谦虚地说:“……予喜游山,尤爱看深山绝壑中之山花野卉,乱草丛篁,高下欹斜,纵横离乱,其资致之天然荒率,其意趣之清奇纯雅,其品质之高华绝俗,非平时花房中之花卉所能想象得之。

故予近年来,多作近景山水,杂以山花野卉,乱草丛篁,使山水画之布置,有异于古人旧样,亦合个人偏好耳。有当与否,尚待质之异日。”14今天看来,这种结合不仅“有当”,而且开创了中国画表现的新领域。正是在这种结合中潘天寿“发现”了新的题材和表现方式。他作品中那些历来不被文人所看重的花草都充满了生机和野趣,那种土气和野气反映了潘天寿力图使花鸟画为人民服务的愿望,15将艺术为人民服务与自己的艺术追求有机地结合在一起,但又被他赋予了崇高的意义。

同时,在这种表现中他又进一步加强了他以往的大构架的图式风格和平面构成的构图风格,使他的个人面貌终于成熟起来,将他一生所追求的“一味霸悍”和“不雕”这对矛盾完美地统一起来。也正是为了追求这样的境界,潘天寿六十年代创作了大量的巨幅指墨画,其建筑般的构图、朴素原始的气息和生机盎然的形象,及其达到空前高度的笔墨,都与他对雁荡山的体验有着密切的联系——这时的潘天寿,无论学养还是功力都达到了炉火纯青的地步。

浙派人物画与潘天寿

什么是“浙派人物画”?在时间上它无疑发生并成长于二十世纪五十年代到“文革”前的浙江,但在概念上却很难下一准确定义。作为一个“派”,它可以上溯至明季“浙派”,16但它又不是一个“派”所能解释的。“浙派人物画”所针对的历史语境和问题是:在二十世纪以来的人物画变革中,人们一直在探索着如何改造传统中国画以使之适应表现现实的需要,在这个过程中,西洋造型观念和方法的引入成为不可回避的重要选择。许多艺术家,如徐悲鸿、林风眠等,都做出了富有成效的探索。但正如潘天寿所明确指出的那样,“中国画是中国的,中的与洋的,有时候会发生矛盾”。这个“矛盾”不仅是两者结合中的冲突,还有采取什么立场的问题,而“浙派人物画”就是在这个问题上,从中国画的立场出发,做出了新的突破,从而为美术界所瞩目。潘天寿就是这种突破中的精神领袖和具体指导者。

潘天寿与“浙派人物画”的关系我们大致可以1957年为界分为两个部分,在这两个时期中,潘天寿以不同的方式介入到“浙派人物画”中来,因此,其对“浙派人物画”的影响方式和结果也是不同的。尽管在这个问题上由于侧重点不同还有不同的认识,但潘天寿对“浙派人物画”的成长所发挥的决定性作用是无可怀疑的。

“彩墨画”是新中国成立后的一个新生事物,其目的是强化中国画的写实能力,以艺术描写人民大众的生活和斗争,以创造有民族风格和民族气魄的艺术,为工农兵服务。为此,它强调“素描练习是一切造型的基础”。按照这样的思想,“人”成为美术的中心,而且必须写实,表现现实的真实性、思想性、教育性被认为是艺术的最高境界,山水花鸟自然再也没有发展余地了。17为了实现这样的理想,中央美院华东分院于1954年正式设立彩墨画科。

为加强彩墨画教学力量,主持工作的副院长莫朴决定调李震坚、周昌谷和西画出身、写生能力强的方增先、宋忠元任彩墨画科教师。其目的在于以西画的素描观念改造中国画,以加强中国画写实和写生的能力。这种“彩墨画”的概念反映的是从徐悲鸿到江丰的观点,他们都坚持“素描为一切造型艺术之基础”的观点,尤其是江丰更将中国画视为“落后”和“不科学”,希冀以西方“科学”的素描来改造中国画。因此,素描加水墨就成为彩墨画系最初的面貌。

但这种做法在实施过程中不断受到了潘天寿等老先生的质疑甚至批评。尽管解放初潘天寿和一些老先生不被重视,但还是受到了一定的尊重。因为总的来说,解放初的主要任务是反对“新派画”而不是传统中国画。因此,潘天寿对于教学也可以表达自己的意见。181951年9月11日,彩墨画教研组召开会议,潘天寿和潘韵都对“彩墨画”概念含蓄地表示了异议。潘天寿质疑道:“我们两年来的单线平涂,是否就是现在的所谓彩墨?我也希望将他来确定。”19实际上,潘天寿对中国画的发展有着自己一贯明确的认识,只是这时他还不便于表述,而是在思考。

但是,到1955年,潘天寿的思考已经非常清晰了。他在一次会议上对民族遗产和民族形式提出了八点看法,其中包括:“任何民族都有民族的文化,任何民族的新文艺,不能割断历史来培养和长成”,“今后的新文化,应从民族遗产民族形式的基础上去发展”,“尊重民族传统,发展民族形式,是爱民族爱国家”,甚至他直截了当地说,“号召世界主义文化,是无祖宗的出卖民族利益者”,最后他提出:“继承优秀的民族传统与发展光辉的民族形式,须真诚、坚毅、虚心、细致地研究古典艺术,才能完成。”

潘天寿这种针对“彩墨画”的问题而提出的思想,具体到画面上就是要求其“脸要洗洗干净”。所谓“脸要洗洗干净”就是要从根本上排除西方素描的影响,而从中国的线条入手,掌握中国画的造型方法。潘天寿的这一要求最初在“西画为上”的氛围中不为人们所理解,甚至还在学生中产生了某种抵触情绪,但彩墨画日益倾向西画的现象却使人们又不能忽视他的观点。潘天寿不断阐述自己的看法,即使在他的学生周昌谷的《两个羊羔》获国际大奖后还在批评其作品没有摆脱素描加笔墨的影子。

他的这种观点在雁荡山写生时同样明确传递给了方增先和宋忠元,认为他们的写生画“像则像矣,可不是一幅中国画,要我们改变西洋画的观察方法,从头学起。……潘天寿先生看到我们作画,在稿子上反复涂改捉形刻画,上色追求三度空间,冷暖变化,不敢用线概括处理对象时,一再提出‘不要引弦不发’、‘脸要洗洗干净’……”21在这期间,潘天寿还通过文章和讲座等形式宣传自己的思想,并通过自己的花鸟和山水画创作在有形和无形中对青年画家产生着影响,这些影响我们在1955年后李震坚、周昌谷、方增先等人的作品中就可以看出。甚至他的这种观点也渐渐地影响到了彩墨画系主任朱金楼和副院长莫朴。1956年,朱金楼提出辞去彩墨画系主任之职而由老先生担任,尽管莫朴没有同意,认为“老画家不能培养新的国画家”,但他随后在发表于1957年《美术研究》第一期上的《彩墨画系安排素描和临摹作业问题》一文中对光暗素描已有了深刻的反思。

到这时,历史突然开始发生了根本性的转变,潘天寿从“边缘”逐渐进入“主流”,从副院长进而被任命为院长,使他有可能开始全面落实其对中国画(包括人物画)改革的整体想法:1957年将彩墨画系更名为中国画系,并开始分科教学;1958年取消明暗素描和水墨素描,改白描、速写、结构等;1959年制定了青年教师对中国画传统研究的课题,调顾生岳到中国画系任教,开始了对中国画基础教学的研究,增加了临摹课的比例,并开设了书法、篆刻、诗词、题跋等课程;1960年继续加大临摹课的比重;1961年正式提出分科教学主张并得到批准,并在全国推广;1962年潘天寿提出并决定筹备书法篆刻专业,并于次年开始招生。

经过这样的一番调整,潘天寿为中国画(包括人物画)教学所构想的一整套体系基本完成。尽管在这个过程中还一直有不同的意见和斗争,但潘天寿的基本思想已逐渐得到了人们的普遍认可,使许多人扭转了以往的看法。方增先后来回忆说:“我也曾想用没骨法结合较严谨的素描明暗法来画人物衣服和画动物。……初画时,还以此为创新,后来我才发现效果不好。首先是风格太近似水彩画,再则很难掌握下笔。……我后来改变了画法,还是按结构来用笔,以上矛盾自然就不存在了。”

22至此,一大批具有新的面貌的中国画人物画作品相继产生,其中不乏名作,像方增先的《粒粒皆辛苦》(1956)、《说红书》(1964)、小说《艳阳天》插图等,李震坚的《强渡长江天险》(1956)、《背枪的猎人》(1957)、《妈妈的新课题》(1960)、《井冈山的斗争》(1960)、《在风浪里成长》(1972)等,周昌谷的《傣人汲水》(1956)、《回家路上》(1956)、《黄宾虹像》(1959)、《山阴道上》(1961)、《紧握手中枪》(1964)等。这些作品奠定了“浙派人物画”牢固的基础,并以其浓郁的笔墨意味而风靡全国,成为竞相模仿的对象。而这时的潘天寿似乎已完成了他的使命,但等待着他的却是意料不到的厄运。

潘天寿与中国画教学

潘天寿一生从没有离开过教学岗位,先后在上海美专、新华艺专、国立艺术院、浙江美院等多所国内主要美术学院任教,并曾担任过教授、系主任、教务长、校长、院长等各种教学和行政职务,既有着丰富的教学经验,又对整个中国画教学的未来有自己的战略性思考和认识。因此,潘天寿的中国画教学观不是孤立的教学问题思考,而是把中国画教学与中国画的生存以及中国画作为中国文化的一部分在世界上的地位联系在一起的。正如有识者所指出的那样:“潘天寿对于中国画教学所作的最主要的贡献,正在于他旗帜鲜明地倡导和坚持了现代中国画教学的民族性和独立性,并在浙江美术学院初步形成了比较完整的中国画教学体系。”23

近代以来,西学东渐,使传统中国画创作和教学都受到极大冲击,西式美术教学得以昌行。同时,对西方艺术的崇尚,使许多学校中国画系的招生和教学都极为困难,甚至正常教学无法展开。潘天寿对此深有感触。这种状况直至五十年代仍无大的改变,甚至在某种程度上更为严峻:中国画系被取消而代之以彩墨画的概念;传统的中国画科目如山水和花鸟受到排挤,几近消亡;中国画教学为完全西式的素描训练所笼罩;中国画的基本修养诗、书、印无立锥之地等。这种现象日益增加了潘天寿对中国画命运及其未来前途的担忧。

五十年代初潘天寿被排挤出浙江美院教学中心,但他的这种担忧及其对中国画未来命运的关注和思考却从未间断过。为此,他不断呼吁,并撰写文章,阐述他对中国画及其教学的主张,终在1957年随着政治气氛的逆转,在他担任浙江美院副院长后,使浙江美院恢复了中国画系的名称,并开始试行中国画分科教学。到1959年,潘天寿对中国画及其地位的认识已经十分明确:“每一个国家民族,应有自己独立的文艺,以为国家民族的光辉。民族绘画的发展,对培养民族独立、民族自尊的高尚观念,是有重要意义的。”

这个立足点是潘天寿从事创作和思考教学的基本前提,也是他一贯主张的体现。25新中国成立前,潘天寿的教学就是以此为基础而展开的,并已经形成了较为完整的教学体系和方法。新中国成立后,尽管历史语境已经发生了巨大的变化,但他并不认为中国画教学的基本问题也随之改变。恰恰相反,他在一片民族虚无主义声中更加感受到保持民族文化独立性和建立现代中国画的民族教学体系的迫切性和重要意义。

经过几年的实践,到六十年代初,潘天寿的这种信念更加坚定了。1961年4月,潘天寿出席在北京召开的全国高等学校文科和艺术院校教材选编计划会议时,正式提出了“中国画系人物、山水、花鸟三科应该分科学习的意见”,认为中国画早有人物、山水、花鸟三个独立的大体系,都受到广大人民群众的喜爱,三科的学习基础各有不同的特点和要求,为了专、精地培养人才,三科必须分开教学。为了增加说服力,他还专门展示了这几年浙江美术学院改中国画系后的教学实验和具体方案,并作了细致的说明。

潘天寿分科教学的主张一方面在于拯救一度受到冷落的作为中国画一部分的山水、花鸟画,以为将来培养新时代的专门人才,26另一方面又是为了现代中国画教学体系的建立。为此,他必须要对时兴的教育观做出回应。1962年12月14日,在浙江美院举行的“素描教学问题学术讨论会”上,潘天寿作了题为“关于中国画的基础训练”(1979年6月出版的上海人美《美术丛刊》第七期发表此文时名为“赏心只有三两枝——关于中国画的基础训练”)的发言,明确反对“素描是一切造型艺术的基础”的提法,以及“绘画都是从自然界来的”和“西洋素描就是摹写自然最科学的方法”等观点,强调中国画一定要建立自己的造型基础,主张摒弃以明暗素描作为中国画基础训练的教学方法,而代之以传统的白描、双钩练习,吸收西洋素描的速写作为基础训练内容之一,并加强写生、临摹、默写等训练。

在浙江美术学院1961-1962学年度教学计划中,中国画系设置了如下课程:中国画(人物科:人物画——主课,山水、花鸟——副课;花鸟科:花鸟画——主课,人物、花鸟——副课;山水科:山水画——主课,人物、花鸟——副课)、中国画论、诗词题跋、书法篆刻、专题讲座、创作练习、毕业创作。在这个计划中特别强调了以下原则:1、理论与实际相结合的原则。相对于以往,这个原则实际上突出了理论的重要性,这是特别针对当时美术教学强调实用而忽视理论的普遍倾向。

所以,它着重指出“各系要十分重视学生系统的理论学习和技术锻炼,首先将基础课程讲透练熟,同时通过劳动、实习等,使学生获得必要的活的知识。要防止过分强调结合实用和勉强联系当前实际的倾向”。2、教学相长的原则。要求教师认真备课,但应经常听取学生的意见和要求,并使学生“主动向教师反映学习情况,协助教师搞好教学”。在学术上,教师在完成教学大纲的前提下,应注意介绍不同风格、流派和学术观点,也可以讲授教师自己的见解,在学术上展开自由讨论。3、因材施教的原则。

注意发现和发挥每个学生的特点和特长,注意学生之间的差异性,不强求一律,而是根据不同的对象突出不同的学习要求。27如今,我们已无法得知这个计划制定的具体情况,但从这个计划中,我们却可以明确看到潘天寿教育思想的全面体现和贯彻:强调中国画教学的专业性(学术性)、教学的灵活性、学养的综合性和理论的基础性。其教学原则在于培养学生真诚、纯粹的学术精神。

六十年代的潘天寿在中国画基础教学上的思考已经非常全面、深入和成熟了,表明他的教学体系也更加完善了。1969年他提出了学习中国画的基本方法:“(一)从事中国画技术基础的锻炼;(二)注意诗文书法金石之辅助;(三)骈考画史、画理,及古书画之鉴赏”。28那么,怎样进行中国画“基础的锻炼”呢?潘天寿在自己的长期实践中认识到,中国画是一种不同于西方艺术的独立的艺术体系,在认识自然的方法、艺术的表现、格调、趣味等几乎所有方面都是西方艺术所无法取代的。因此,在教学上他坚决反对以西方的素描代替中国的观察和表现方法(甚至反对“素描”这个提法本身),而主张采用中国自己的方法,即以线“捉形”。

但他的“捉形”不是简单的对着对象“写生”以达到“准确”,而是以自然为对象把握其“神气”,其目的在于获得“艺术性”:“有些画家,到自然界去捉形象,太注意外在形象,往往艺术性弱,也就是说神情特点还捉得不够。到古人画本中临摹,去找形象,艺术性却比较强。以为古人的作品,经过长期锻炼,捉神是捉得好的,艺术性是高的。”29为了获得这样的艺术性,他极力强调临摹的重要性。

他说:“临摹是重要的学习方法”,所谓“临仿,即所谓师古人之迹以资笔墨之妙是也”,即通过师古人之迹以获得古人观察和表现世界的图式与方法——这让我们想到了贡布里希对西方传统艺术研究所得出的同样的结论。但潘天寿同样注意到了传统中国画向现代的转化,和中国文化一样,还有一个转换的问题。为此,他提出,在临摹结合写生(捉形)训练的同时,“学习的另一条线,是与现代的环境,与世界的关系”。30所以,潘天寿绝不是狭隘地绝对反对素描和西方的艺术,而是强调要以世界的眼光站在中国画的立场上加以广受博取,最终实现转换而为中国画所吸收。潘天寿这种以中国文化为基点的开放的教学思想今天看来不仅在教学中十分有效,而且具有十分重要的历史和现实意义。